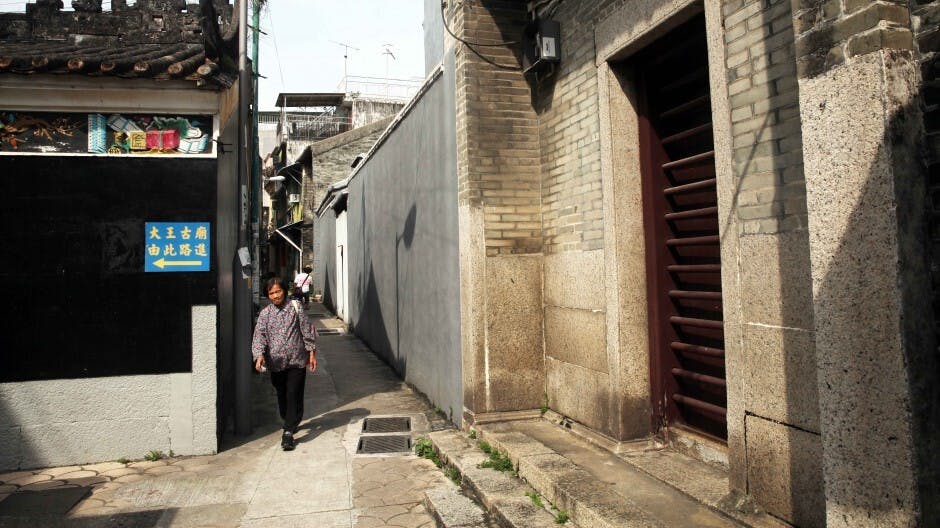

封面圖片:元朗舊墟的長盛街滿在歷史建築。(作者提供)

元朗位處華南交通要津,早在明代已設立大橋墩墟。清初朝廷頒布《遷海令》,沿海居民要往內陸遷徙,墟市棄置。康熙八年(1669年)清廷下旨復界,居民可以回鄉生活。此時錦田官紳鄧文蔚發起在元朗西邊圍與南邊圍之間建立墟市,該處靠近元朗涌,方便船隻停泊起卸貨物。

清朝的元朗墟

元朗墟以農曆三、六、九為墟期,方圓一帶的村民到來買賣,十分熱鬧。墟市設有東門和南門,內有三條街,分別為長盛街(俗稱糖街)、利益街和酒街,兩旁建了兩層高的青磚房屋,包括押店、榨油廠、腐竹廠、酒廠和客棧等。

在長盛街有兩間廟宇,其中大王古廟由墟主鄧氏興建,奉祀楊侯大王和洪聖大王,同時作為發布公告的地方。廟內一塊道光十七年(1837年)的重建碑記講述建墟始末,並刻上眾多捐款人和店舖名稱,反映出墟市之興盛。可惜今天廟前建了民居,廟宇被遮擋了一半,只留下一條小巷出入。

在長盛街盡頭還有一間玄關二帝廟,由鄉民於康熙年間興建,供奉玄天上帝(北帝)和關帝,後者為商業之神,墟民遇有糾紛便入廟尋求關帝裁決。在墟市外圍的東頭村還有兩間前後相連的廟宇,由錦田鄧氏於康熙五十一年(1712年)興建,供奉天后和觀音。墟市內外合共四間廟宇,可見神靈信仰在當時佔有重要地位。

20世紀初元朗新墟出現後,舊墟便走向衰落,許多店舖關門改作住宅或工場,廟宇香火寥落。長盛街的晉源押現今仍在,但棄置多時,重門深鎖。曾供商旅投宿的同益棧,已改為民居。滿布古蹟的長盛街現被命名為「滿清一條街」,周邊一帶仍保留墟市格局,讓人追憶。

20世紀的新墟

英國租借新界後,元朗愈趨繁盛,元朗墟(今稱舊墟)已不能適應時代要求。1915年,以伍醒遲、戴鉅臣、鄧英生、梁惠戴、鄧可光、黎翌才、易贊臣為首的一班鄉紳(來自十八鄉、八鄉和屏山鄉不同村落)成立合益公司,大膽地採用股份制集資,以每股2元,共籌得一萬股在舊墟元朗涌對面成立新墟,以打破錦田鄧氏的壟斷地位和不公平交易。

兩年後他們建立合益街市,初有四條街,即合益街、合發街、合成街和合和街,其後開闢合和後街,統稱為「五合街」。墟內有數十幢二至三層高的樓房,開設大量店舖,貨品種類應有盡有,又闢空地(雞地)給小販於墟期擺賣農產品。此時行經元朗的青山公路(又稱元朗大馬路)已通車,吸引許多村民到來趁墟,漸漸變成元朗的商業重鎮。相反舊墟細小,墟期又相同,在競爭之下被新墟取代。

1949年之後南來人口激增,元朗商業繁盛,新墟由原本的鄉村市集蛻變為市鎮雛型。踏入60年代,政府要擴闊大馬路,開始在新墟收地,店舖遷往牡丹街新建的合益市場營業。新墟生意一落千丈,用作買賣穀米的穀亭被拆去,墟期形同虛設。

此時合益公司董事會由新一代接手,他們擺脫舊日街市的經營模式,重點發展地產和租賃業務。70年代,元朗被納入新市鎮發展計劃,新墟在1984年全部夷平,成為元朗市中心的一部分。往昔的墟市景象已不復見,現在只憑谷亭街、水車館街、東堤街和西堤街的位置,大約得知舊日墟市範圍。另外在元朗炮仗坊公園內設置了一塊碑誌,以中英文概述元朗舊墟至新墟的發展歷史。

元朗商人的貢獻

20世紀上半葉的元朗商人,有不少參與地方公益事務。譬如鄧煒堂、鄧英生等於1919年發起在坳頭籌建博愛醫院,翌年開幕,為附近村民提供醫療和施棺等服務。1937年有十多家商號包括趙聿修、鄧伯裘、鄧煒堂等籌組元朗商會,為成員謀求福利,不數月加入者達百餘家,翌年宣布成立。

戰後元朗商會看見失學兒童頗眾,1946年開辦義學,1953年在大陂頭建成新校舍,即今天青山公路的元朗商會小學,1979年再在毗鄰興建元朗商會中學。另外趙聿修、鄧伯裘和鄧佩瓊等紳耆亦有參與設立元朗公立中學,讓鄉村子弟有機會在就近地方接受中學教育。

合益公司每年從攤販收取的秤佣,有部分贈予博愛醫院,以改善元朗的醫療服務。該公司亦有捐款興建元朗公立中學和贊助鄉村學校,又資助偏遠的鄉村修橋補路,還協助村民處理收地賠償和排解糾紛,超出了一間商業公司的職能。