這幾年的實踐表明,行政審批權的下放很不理想。那些含金量很大的權力,各級政府機構還是捨不得下放,另一些權力下面沒有能力接和接不住;而那些沒有含金量的權力,下面不想接。這就是中國的現狀。從理論上說,市場要在經濟活動中起決定性作用,但市場運作所需要的自由(也就是權力)仍然掌握在政府手中,作為經濟活動主體的企業仍然沒有足夠的權力。同時,政府儘管仍然掌握著很大的經濟權力,但其在經濟方面已經很難作為。這樣,就出現了「權力閒置」狀態。這也可以解釋為什麼目前經濟增長缺乏動力的現象。

十八大提出「市場起決定性作用,政府起更好的作用」,就是說要在經濟領域確立「大市場、小政府」的體制。但實際上,中國迄今仍然沒有改變「府內市場」(market in state)的格局。當然,從政府與社會關係來說,也沒有改變「府內社會」(society in state)的局面。在「府內市場」或者「府內社會」的體制下,市場和社會都被有效控制,市場和社會高度依賴政府,自治空間很小,兩者都在政府設定的空間內活動,即從前所說的「鳥籠經濟」。在這樣的體制下,主導企業經濟行為的是關係網絡規則(rule of network)而不是法律(rule of law)。關係網絡包括企業和政府的關係、和其他企業的關係。更為重要的是,在這樣的關係網絡裡面,法律很難使用,因為強調普遍性的法律和強調特殊性的關係發生嚴重的衝突。對企業來說,遇到問題,很難訴諸於法律手段,而必須求助於和政府官員的特殊關係。

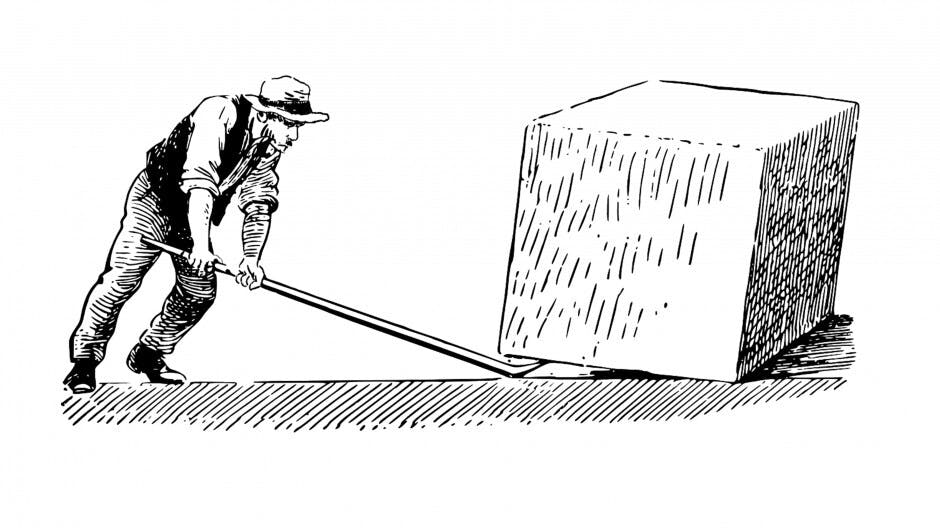

由此看來,這些年來改革沒有達到改革所預期的目標,原因就不難理解了。要讓市場和社會發揮決定性作用,就首先要把市場和社會做大。如果不讓企業和社會成長起來,制度槓桿成本不會有實質性的變化。為什麼市場和社會成長不起來?因為在很多方面,不同的政策之間沒有任何有效的協調,出現互相矛盾甚至互相抵消的情況。例如政府一方面呼籲分權(給企業和社會),但同時很多政策方面的做法則是限制市場和社會的成長發育。儘管市場空間的發展已經具有了法律的合法性,但仍然有很多政策在限制著市場的發展;社會空間更是面臨著更多的製約。

確立法治原則是關鍵

在市場和社會沒有發展起來的情況下,即使政府願意放權,但市場和社會沒有能力來接,即使接了也很難行使權力。在這樣的情況下,經濟體系的運作還必須依靠政府的有形之手。只要經濟體系的運作對政府這只有形之手仍然有需求,政府還會一直干預下去,企業必然也要面對來自政府的製度槓桿的製約和影響。

隨著政府向服務型政府轉型,政府面臨著很強的擴張沖動。發達經濟體在轉型成為規制型政府和服務型政府之後,政府規模大大擴張。這就是上世紀80年代美國里根革命和英國撒切爾革命的背景。二戰之後,福利社會的擴張導致了政府官僚體系的擴張,這場革命就是要縮減政府,把很多功能從政府轉向社會(企業)。從提供社會服務的角度來說,和發達國家比較,中國政府的規模實際上仍然較小。這也就是一些提倡大政府的左派學者所持的觀點。不過,他們忘記了,迄今為止,中國官僚機構所履行的大都是企業可以履行的經濟功能,而非如發達國家那樣履行政府的服務功能。如果政府不想從經濟領域退出來或者退不出來,而社會服務領域政府又有責任進入,政府規模必然會得到擴張。

如果真的要去製度槓桿,就必須結合十八屆三中全會和四中全會兩個改革方案。前者的核心就是市場起決定性作用,政府起更好作用,後者的核心則是建設法治國家,讓法律在調節社會經濟生活中起決定性作用,而政府起更好的作用。三中全會強調了社會建設,但還需要強調培養社會空間的重要性。如果沒有市場和社會的發育和發展,不可能發生有效的供給側改革。同樣,四中全會的建設法治社會的改革方案也必須到位。在市場和社會空間發展起來之後,法律就要成為調節它們行為的最有效制度手段,並且法律也是調節政府與市場、政府與社會關係的最有效手段。

無論是過去的改革經驗還是現實情況都表明,要真正有效地去「制度槓桿」,改革不能僅僅著眼於政府或者官僚體制側的改革,而要同時著眼於市場和社會側的改革,只有當市場和社會壯大之時,供給側的改革才會具有可能。

原刊於《聯合早報網》,獲作者授權發表。

(封面圖片:Pixabay)