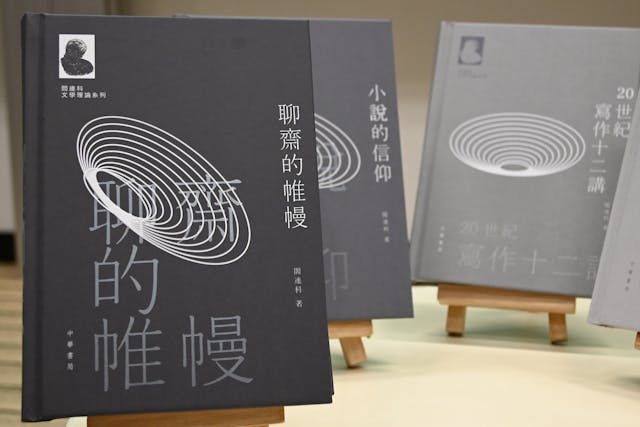

被譽為「中國最接近諾貝爾獎」的文學大師閻連科教授於3月26日,在香港科技大學舉辦講座及新書發布會。講座由科大人文學系教授劉劍梅主持,她先感謝香港中華書局出版了閻連科文學理論系列叢書,包括《發現小說》、《19世紀寫作十二講》、《20 世紀寫作十二講》、《小說的信仰》、《聊齋的帷幔》,又指出閻連科小說家與文學評論的雙重身份,令其在中國文學理論作者中獨樹一幟。他的文學理論極具創意,可與外國的卡爾維諾等大師相提並論。

劉劍梅:華文學界罕見「創作者理論」

劉劍梅教授認為這五部文學理論著作,是中國當代文學界罕見的「創作者理論」──不同於學院派的純學術建構,閻連科的文學理論建立於他自己的文學創作實踐和大量的閱讀經驗,回歸文學本身。閻連科提出「內真實」、「零因果」、「半因果」、「全因果」、「不真之真」、「跨真之真」、「反真之真」等概念,突破真實的邊界,抵達文學真實的無邊界,為中國當代文學理論發展提供新的視角。

閻連科指出,五部叢書分層次探討了中國當代文學的困境和可能,以及解剖19至20世紀文學在巨大的變化中小說內在因果變化與不同。

當代中國文學發展的四種困境

閻連科指出直至今日,中國文學仍受困於社會現實主義,難以突破。他引述自己在《19世紀文學十二講》的寫作,說明魯迅等現代文學作家在20世紀初,彌補了中國19世紀現實主義文學的空白,然而直至百年後,中國的文學作家依然長期依賴社會現實主義的單一寫作,一直朝着19世紀的文學傳統方向發展,未能在20世紀為中國文學貢獻新的方向與可能,更不要說為世界文學貢獻任何值得借鑒的文學作品了。閻連科認為這種失落的本質是文學方向的迷失──當西方文學作家已在走20世紀乃至21世紀的文學方向,中國的文學卻仍在19世紀的現實主義軌道上開倒車。

其次,中國文學被社會文化紀律約束和局限。閻連科結合個人創作經歷,他表明制度環境對於文學創作自由及出版影響複雜,而且不僅只是他本人,其他的作家也遇到過出版困難的問題。由於這種約束和限制,一方面局限了作家的創作靈感與想像力,另一方面,對於讀者來說,難以閱讀到作者原汁原味的文學作品。這樣的現象局限了文學的發展,長此以往會失去文學的思想性和藝術性。

第三,他表示中國作家逐漸喪失的文學情懷和理想,這是最大的問題。閻連科表示中國的作家不再談及要為文學去作任何貢獻,更多地是追求獎項、地位、在家鄉成立紀念館或研究中心,這三種已經成為常見的現象。他稱今日作家的文學理想,完全無法與上世紀80、90年代的文學理想相提並論。與托爾斯泰等具有偉大情懷的作家相比,中國作家缺乏對於文學的純粹追求。今天的青年作家也多以寫作、拿獎、進入寫作體系為目標,鮮少有人追求創作獨一無二的作品。他們愛文學源緣於要活着,要生存;要活得更好,所以熱愛文學和寫作,這與閻連科所說的文學理想和創作是兩件事。

第四,閻連科談及人工智能(AI)寫作對文學構成巨大的挑戰,他表示自己常與劉劍梅教授討論這個問題。他坦言自己有恐懼的感覺,並不知道AI最後能發展到什麼程度。雖然目前AI在創作有深度、獨特風格的嚴肅文學作品上存在局限,但隨着技術的發展,它有可能會改變文學創作的生態,使文學的門檻提高。不過閻連科相信AI無法取代具有文學情懷、有新鮮想法、想挑戰文學的的先鋒作者。

把當代的迷茫與面貌書寫出來

閻連科提到文學創作,除了現實主義的「經驗真實」外,由古代至近代的小說真實中,還有「不真之真」、「超真之真」、「無法驗證的真實」和「反真實的真實」等諸多文學真實存在。他稱作家的要務是探求各種不一樣的文學真實,而非墨守成規地對經驗真實複製再複製。同時閻連科也認為「不為出版的寫作讓我們感到難以想像的自由」,而這套叢書也正是在這種心態下創作而成的。

在觀眾問答環節,台下反應踴躍。有觀眾指出上世紀50至60年代與年輕作家的寫作主題有所不同,閻連科則認為不同年代的作家都會關注生活中最深刻的事物,年輕一代作家有責任把當代的迷茫與時代面貌寫出來,以推動文學未來和發展。

他又回應關於不同地域的作者群能否帶來新的文學思想面貌的問題,指出為作家分類是評論家的工作,而評論家是推動文學進步的重要一環,寄望當代的文學評論也能為作家帶來啟發並推動文學的進步與探求。

從《聊齋》看到創作的可能

閻連科出版了以古典文學《聊齋志異》為本的論述《聊齋的帷幔》,以及小說《聊齋本紀》。被問及是否偏愛《聊齋》的故事,他向本社表示,《聊齋》中關於以前的鬼怪或狐狸故事,其實很多都有出現在現代的小說裏。他認為當中的故事其實和21世紀的寫作有很多聯繫的地方,從而也看到了更多創作的可能性,「我想我喜歡的,更多的是《聊齋》相關的現代的故事,不一定是喜歡狐狸和鬼怪。」

至於他的作品時常引起兩極分化的評價,他表示自己知道是有爭議的,但不會特別去在乎社會的評價。他認為作家一定要堅持做自己,堅持自己的想法,才能創造出好的作品。

被問及文學常常帶有巧言令色的成分,往往表達的並不一定是自己內心真正所想,一名作家要如何去保持自己的作品是真實的?閻連科表示,在創作的時候只要寫的東西是真正發自內心的,具有真情實感的,那麼這些東西就是最真實的,無論是寫人性也好,寫任何類型的文學也好,發自內心去表達的東西就是最真實的。