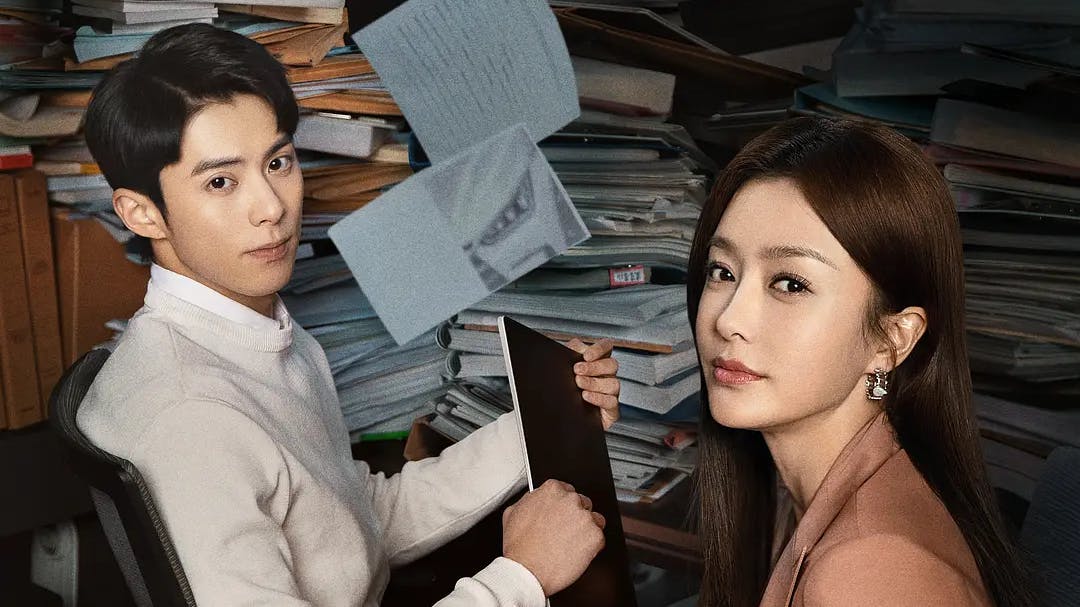

若要找當代中國都市劇作為現實社會的哈哈鏡,陸劇《理智派生活》毋疑是一面鍍了玫瑰金的花鏡──它照出了上海摩登男女的焦慮與渴望,卻像有美圖秀秀般悄悄濾走了現實的粗糲稜角。這部被Netflix相中上架的非典型大陸劇集,像一顆包裝精美的海派杏花樓點心:咬開甜糯外皮,內餡是外地人擠破頭想嚐的上海滋味,佐以階級隱喻與地域偏見的辛辣調味。問題在於,當國際觀眾透過這扇濾鏡窺探大陸都市生活時,他們究竟看見了真實,還是一場精心設計的「中式的Truman Show」?

職場劇或成人童話?

大陸劇評人對《理智派生活》的愛恨堪稱分裂:有人盛讚其「撕開職場女性的生存困境」,更多毒舌網友卻調侃女主角沈若歆根本是「穿着Prada來裝觀音菩薩」──這位法律部女主管的職場廝殺,與其說是血淚奮鬥史,不如說是完美人設的全新版本。當她以理性為盾牌,輕巧化解性別歧視、職場霸凌與年齡焦慮時,螢幕前每天面對狗血的現實30+女性,恐怕只想冷笑:「請把那200套防彈西裝外套的鏈接發我。」

編劇顯然深諳都市中產的焦慮G點:扔出女性獨立、年齡歧視等議題如同撒餌,卻用偶像劇式救贖情節消解現實的尖銳性。這種議題自助餐策略,既滿足了觀眾的道德優越感,又不必逼人直面血淋淋的真相──畢竟在真實淮海路上的寫字樓裏,更多時候是宮鬥劇本,而非童話劇本。

讓《理智派生活》閃光的,也是它對「滬漂」族群的微妙刻畫。劇中隨處可見的「上海人vs.外地人」暗戰:本地阿姨用吳儂軟語織就身份羅網,新移民則將「落戶積分」當作成人版奧數題。無法上位的女配角們在公司茶水間的每句普通話,都像在洩露「我是闖入者」──這種文化張力,真實而殘酷。

但弔詭的是,當劇集將滬漂困境轉化為時尚都市劇的敘事元素時,某種程度正在複製它,將之合理化。就像南京西路的精品店櫥窗:外地人的掙扎被精心擺盤成消費主義景觀。當沈若歆最終憑藉能力與愛情雙重加持「修成上海正果」,那男生卻不就是一位上海世襲的暖男,這究竟有沒有打破地域偏見的勝利?

有趣的是,《理智派生活》中滬人與外地人的角力,若與香港過去的「阿燦」和現在的「新港人」對比,將形成有趣的對照。劇中沈若歆拒絕「外地前男友」和「外地上司鑽石男」,或含地域身份的視角,是溫柔的歧視──她媽媽用一句「儂外地人伐?」便能劃出界線。而現在香港無論是影像上或現實中,應該不會有人輕易地擺出這個姿態。

Netflix的曖昧選擇

該劇登陸Netflix的「破冰意義」,恰展示了中西影視貿易的微妙默契:當荷李活忙着在漫威電影塞進熊貓的元素時,陸方的製作單位也學會了用「去意態化」都市劇來敲開國際市場。這部劇裏沒有《人民的名義》的官場厚黑學,不見《山海情》的扶貧史詩,有的只是全球中產階級都能共鳴的「咖啡館敘事」──職場焦慮、代際衝突、婚戀迷思,統統裹上資本主義認證的普世級糖衣。走,Let's have a cup of coffee!

原刊於《明報》,本社獲作者授權轉載。