第一次看黃修平導演(Adam)的電影,是2013年的《狂舞派》,「為咗跳舞,你可以去到幾盡?」──這句經典對白,多年後的今天,仍不時在耳邊響起。

十多年過去,他的新作《看我今天怎麼說》,近日上映,我也看了。這是一齣關於「聾人」的電影,敍事的側重點不同,少了點激情,卻多了細膩的描繪,以及對聽障人士的關懷。

這個專訪,要感謝新亞校友會會長,得她搭橋牽線,我才約到Adam接受訪問。

訪問那天,來到香港浸會大學,坐在傳理視藝中心地下的咖啡廳,我們聊將起來。

話匣子打開,免不了細說當年,他從早年的學習經驗說起,談到自己的新作。

幸遇良師 毅然踏上藝術路

黃修平生於1975年,小時候的他,已極愛繪畫。「家中經常有一叠畫紙,我就隨手拿來畫粉彩畫,任意塗抹……」他還記得,當時有一個雪山雪糕的電視廣告,「是單線動畫,將一條雪糕生產線呈現出來。」他看了之後,便將畫面仔細描畫出來。

讀小學的時候,他最喜歡的科目,也就是美術勞作,「我早期的作品,也反映出我對手工的喜愛。」他也喜歡砌模型,將組件拆散再組裝、上色,還愛將場景砌出來,當時的他,已喜歡自己動手做創作。

80至90年代,日本漫畫風靡全球,黃修平也不例外,受到流行文化的影響,念小五、小六時,他迷上日本的動漫作品,例如《足球小將》、《龍珠》等。喜歡繪畫之餘,他也曾夢想成為動畫師。

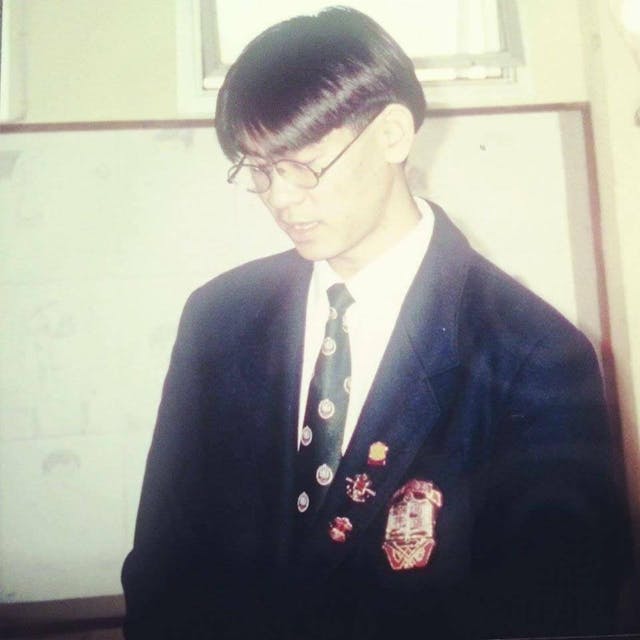

1987年,他踏上中學,就讀於英華書院後,他開始追求一些藝術性比較強的東西。中一還未入學前的暑假,他看了一齣由英華劇社製作的話劇──《成長》,已感到很大的衝擊。

到中一時,他觀看了劇社作品《命運》,「這齣話劇,利用意識流對白、形體動作及劇場空間,演繹了人類不同的命運……」更令他震撼不已。

中二時,他加入劇社,「英華有非常藝術的傳統,喜歡比較抽象創作集體,我開始跟師兄們一起搞劇場,接觸另類藝術……」他們喜歡看「進念劇場」的作品,也愛聽「達明一派」、「夢劇院」的歌曲。

至中三,美術老師葉秀賢,為他打開了一道通往藝術之門,「葉老師除了教授美術,還鼓勵學生讀文學、哲學,觀賞前衞劇場,是不少『英華仔』藝術路上的啟蒙老師,她把我從潮流文化帶到前衛的純藝術世界裏。」談起往事,他臉上泛起笑意。

中三學期終時的一份功課,以”Form of Expression”為題,不是畫一幅畫,而是要求學生利用身體或學校的空間去演繹一個概念,非常與別不同,讓他至今難忘。當時,葉老師舉了一位師兄的功課為例,「他拿着一卷廁紙,着老師在另一邊不住地拉,直到最後一格,紙上畫了一把刀,作品就名為『圖窮匕現』,實在好精彩!」

至於Adam,則與幾個同學合作,進行小組創作,「我們利用一個課室,把人生演繹出來!」故事圍繞主角小男孩,以及只有他能看見的石像開展,他經常跟石像分享生活上的高低起跌,直到年老,從不間斷。主角去世時,全場的燈關掉,再開燈時,主角就化成石像,然後有另一個男孩找他……藉以探討人生循環往復的課題。初中的一份功課,啟發了他的藝術想像,也呈現出他的創意,對他日後的創作,影響極大。

上下求索 想當導演不是夢

升上中四,由於理科成績較佳,黃修平選讀理科班,但同時也沒放棄藝術,修讀美術科。「我覺得理科的訓練,對我後來的創作,亦有正面的影響。」

除了葉老師的引導,令黃修平得到啟發的,還有中四前暑假所看的電影《暴雨驕陽》(Dead Poets Society),故事講述一群在保守貴族學校念書的男生,受老師破格的教學所啟發,引起他深深的共鳴,感動不已。「中四時的聖誕節,我看了《阿飛正傳》,也震撼到不得了。」

此後,他為電影着迷,覺得電影的力量很強。「從那時開始,我已想做電影導演。」他一直投入劇社創作,曾擔當過幕前演出,還經常跟劇社的同學去看舞台演出及藝術電影。到中六那一年,他做了戲劇學會的主席,既繪畫,又搞劇場……

1993年,念完中六後,他得到學校的推薦,以暫取生的資格,獲中大取錄,「我很幸運,這是最後一屆暫取生,得到學校的推薦,我通過面試,便可以直接進入新亞藝術系。」

「我感到入讀藝術系,跟以前在中學所學的一套,似乎不盡相同。我只好努力尋找自己在藝術系的價值,在呂振光、陳育強等老師的教導下,逐步學習藝術語言……」他亦指出,從中學到大學的藝術教育,形成個人獨特之處,但亦令他跟其他善於講故事的人有所不同。過去十多年,他一邊拍電影,一邊學習,經過多年的努力,逐漸補回個中的不足。

走進中大後,他加入了中大電影學會,認識了一位藝術系的師兄──「影癡」馮家明。從這時開始,他看了大量的藝術電影,著名導演如費里尼、杜魯福、小津安二郎的經典作品,《八部半》、《東京物語》……為他打開了一道通往電影藝術之門,也令他更想拍電影。

他憶述,當時家明及小偉等師兄,曾推薦電影學者David Bordwell的Film Art: An Introduction,他讀後有點不以為然。「我覺得它像一般的教科書,直到我後來去愛荷華大學念書,在這所David Bordwell曾就讀和任教的學校,才逐漸明白這本書是寶。」後來,他在大學任教電影創作,也以此書為教材。

Adam一直醉心電影創作,卻缺乏攝影器材。他自嘆生不逢時,「那個年代智能電話尚未出現,而超8米厘電影已經式微。」為了解決棘手的器材問題,他特意修讀人類學系的課程"Visual Anthropology",目的便是為了借用攝錄機,但面對拍攝後的剪接問題,掣肘仍然很多。

這促使他面對現實,「我其實比較離地,修讀藝術系,未必能幫助自己從事拍電影的工作。」在二年級下學期,他開始思考畢業後的去向,曾寫自薦信到電視台做實習生,期望為將來進入影視圈工作鋪路。那年的暑假,他進入香港電台,當編導翁子忠的節目助理,拍攝「人口普查」的教育電視。「藉着這個機會,我就在港台的圖書館,觀看了不少劇集,例如《獅子山下》,對方育平的《元洲仔之歌》,印象難忘。」

大三時,黃修平下定決心,努力考好GPA,結果藉着新亞書院的交換生計劃,成功取得獎學金,遠赴美國愛荷華大學(The University of Iowa)修讀電影。

他在愛荷華大學報讀了兩個學科──Art Department的"Art Video"和Film School的"Film Production"。他坦言,「我終於有機會接觸電影製作,第一次拿着真正的器材去拍片、剪片……當年投放了很多心思去拍攝短片,磨練空間運用、鏡頭剪接等技巧,對日後投身電影界大有幫助。」他拍了短片《魚》,寄回香港給同學陳心遙,參加香港藝術中心ifva比賽,還得了獎。

他強調,「那一年的學習,不但拓寬了個人對電影的視野,提升了自己拍攝技巧,更邂逅了在Film School修讀電影理論的太太千春。」

結束交流後,1997年7月,他回到香港。在最後一年的大學生涯,他報讀了許鞍華電影班,「這個由當時中大的駐校藝術家舒琪開辦的課程,加深了我對許鞍華作品的認識,直到今天,我依然喜愛她的電影。」

黃修平於1998年大學畢業,繼續拍攝短片,並以短片《阿偉與婉芳》(1999年)及《燦若繁星》(2000年),獲得ifva公開組獎項。他在2004 年執導首齣長片《當碧咸遇上奧雲》,然後是《魔術男》(2007年),直至2013年《狂舞派》,叫好叫座,令他獲得香港金像獎新晉導演獎。

透過電影,他傳遞出一種豁出去的精神,「我希望香港可以有更多人,為自己認為有價值的事物做到盡、做到足⋯⋯將不可能的夢想變成可能。」隨後,他拍了《哪一天我們會飛》(2015年)與《狂舞派3》(2021年),至今時今日,創作路上,他一直在尋求突破。

尊重選擇 看我今天怎麼說

談到正在上映的《看我今天怎麼說》,黃修平指出,這齣電影的構思,源於六年前。當時他看了思言的劇本《海底私語》,其中有一個場面,描寫聾人在海底打手語的情景,「我覺得這一幕好吸引,想不到,原來到了水底,聾人懂得打手語,反而佔優勢。」其後,思言告知他很多有關「聾人文化」的事情,亦觸及「聾人身份」的重要性。

他反問思言,「假如世上有一個很犀利的儀器,可以令聾人變回健聽人士,但仍會有聾人選擇不用嗎?」豈料思言的回答是「係」!

「這個答案好震撼,對我有好大的衝擊,好似被點中穴道一樣!」這種震撼激發了他,「原來即使科技令人聽得見,他們都會選擇做聾人。我當然知道,並不是所有聾人都會如此選擇。」就因為這個答案,他決定要開拍一套關於聾人故事的長片。

黃修平於是開始搜集資料,看相關的書籍,如《我的聾人朋友》,又學習手語,拜訪不同聾人,作深度訪談,又走訪各個聾人機構,了解聾人社群及其文化,還跟人工耳蝸醫生見面,考察訪問助聽器廠商等。「在過程中,對於聾人文化,以及他們各自成長的探討,我感受很深。他們生活上有共同的習性、特質,亦有一種好特別的價值觀,他們強調自己身份,以及對『真我』的追求,跟我自己做人,或是創作時追求的理念甚為吻合。」

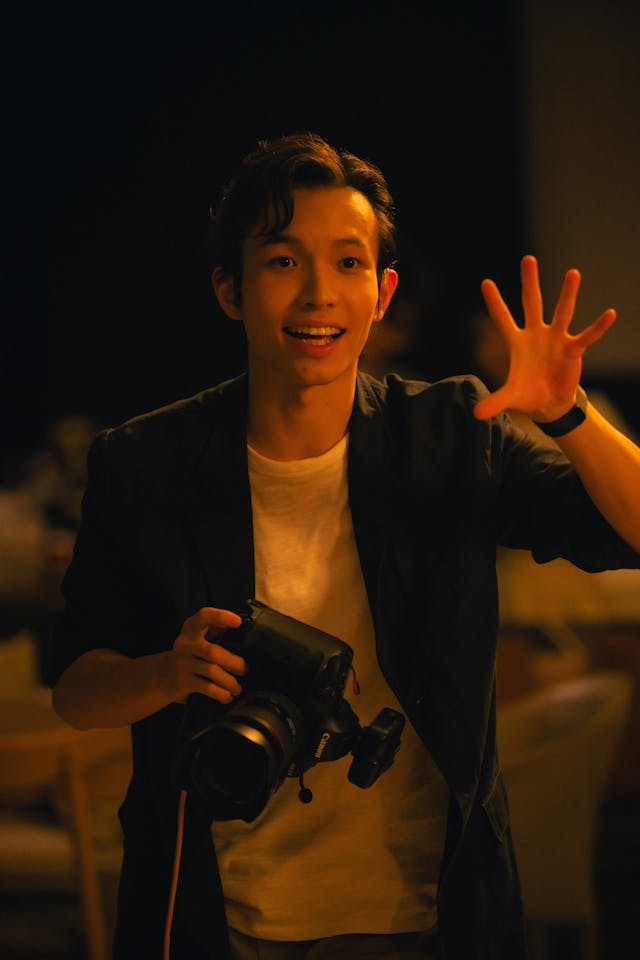

他是導演,也是編劇與剪接,與思言、千春和何康一起合寫劇本,「這個電影,我把太太千春也拉進來,參與創作,除了編劇,她也是剪輯之一。」

黃修平一再強調,「人工耳蝸與手語之爭,由來已久,尤其是在外國,但在這齣戲中,我不單只會提手語,也會從人工耳蝸的角度補充,我必須帶着比較平衡的立場去講聾人的故事。」

Adam指出,「參考外國的聾人電影時,我發現有些由聾人班底製作的戲劇很偏激,那是由大楷字母Deaf的聾人主理的劇場(Deaf:以手語為第一母語、擁抱聾人身份,不視之為殘疾的群體),令我也不禁覺得有點妖魔化人工耳蝸之嫌,但我非常理解他們的憤慨。可是,我是健聽人,我應盡力做到不偏不倚。」

在電影中,他講述有些聾人藉着手語去擁抱自己身份,同時,對另一些努力地去學習口語,嘗試去融入主流社會的聾人,亦表現出尊重。

電影設計了三個角色,三位聾人青年因背景不同,選擇各異,各自代表了不同的群體。子信自小生活在無聲世界,以聾人身份為榮,藉着手語活出自信;素恩自幼接受人工耳蝸手術,從小被母親要求學口語,並禁止用手語,以便融入主流社會;至於Alan,則游走於兩者之間,他既學習口語,亦會打手語,而且植入人工耳蝸,努力融入健聽人的生活。三位因手語結緣的朋友,在成長的過程中,既要面對外界偏見,亦要化解自我身分認同的困惑。最終,他們各自作出選擇,走出自己的人生路。

「我現時接觸到一班比較年輕的聾人,他們主要在『手語雙語共融教育計劃』中成長,據我的觀察,他們相處得比較融洽,人工耳蝸、助聽器或手語之間的矛盾,在他們的身上,似乎沒有出現太大的衝突,各有不同的選擇,卻互相尊重,真正做到共融⋯⋯」黃修平指出,主要是由於手語被接受的程度,比十多年前大得多,而人工耳蝸的植入技術,亦較以往進步,效能也因此提升了。

「不過,要將聾人變成健聽人,其實絕不容易,人工耳蝸的植入,是入侵性手術,效果亦因人而異。」他接着補充。

「我嘗試將聾人文化客觀地呈現出來,電影強調個人選擇,我們要尊重每個人的選擇。但有時候,也會出現『唔到佢選』的情況,因為每個人都有不同的局限,也許是因為體質,或其他不同的自身條件。」他認為,尊重選擇之餘,社會亦應提供多些無障設施,例如多些地方有手語服務,展現對聾人社群多元性的尊重。

「聾人文化的身份認同並不是單一的,電影中我最關心的是真我的問題,不是要跟世界力抗,而是如何融入社會之餘,又不會扭曲自己。」他如是說。正如電影主題曲What If 結語所言,相信每個聾人只是想「可以選,我選自由自在」。

黃修平不諱言,「我們是從聾人的角度去寫這個戲,但我不是真正的聾人,作為健聽者,在拍攝過程中,我不斷提醒自己,要準確地描述聾人的世界,故此需要考量的事情更多,也要不斷調校修正。」例如電影片尾主題曲的手語動畫,原本只有手部動作,但千春指出「表情也是手語的一部分」,認為歌詞的作用是溝通,手語不僅是手部郁動,還要配合臉部表情,才能完整表達。結果,電影主題曲不但配有人像手語動畫,團隊還為主題曲拍攝真人手語音樂短片。

黃修平直言,此片是其電影生涯一個重要里程碑,在修改的過程中,他表示自己已盡力而為,期望向觀眾展現最好的作品。

《看我今天怎麼說》在第43屆香港電影金像獎中獲得七項提名,其中包括「最佳導演」、「最佳電影」等。黃修平也表示,這部電影是他最滿意的作品,獲七項提名,的確好難得,但還是以平常心去面對。

「這次高手如雲,可以躋身其中,縱使贏不到也感到光榮。」他最感欣慰的,是手語主題曲What If 得到「最佳原創電影歌曲」的提名。「是否獲得獎項並不重要,有機會讓一班手語聾人朋友,可以在金像獎舞台上表演,我覺得這是香港聾人文化好重要的一個環節!」

看他今天這樣說,我們也拭目以待!