數位化浪潮的推動下,人工智慧(AI)正以前所未有的速度改變着媒體與傳播行業。作為香港唯一的公共廣播機構,香港電台(下文簡稱港台)深知科技創新的重要性,積極擁抱AI技術,以提升服務品質、優化內部運作,並為觀眾和聽眾帶來更豐富的互動體驗。近日本社專訪港台總監(製作事務)韋佩文,談近年港台在AI領域取得的成果,從智能搜索系統到自動化字幕生成,再到查詢電話系統的全面升級,這些創新不僅展現了港台對技術的前瞻性,也體現其致力為公眾提供更高效、更貼心服務的承諾。

灼:灼見名家 韋:韋佩文

數字人為港台注入新活力

灼:港台近年來在AI技術應用上有哪些具體進展?

韋:近年來港台積極探索AI技術在廣播行業的應用,尋找新的發展方向。2023年正值港台95周年,我們思考如何利用AI工具提升節目製作效率,例如在主持、新聞採訪和電視製作等環節。我們並非想用AI取代員工,因為人才是我們最寶貴的資產,人的智慧在製作中不可或缺。

2023年,我們推出了虛擬天氣報告員Aida,這是一個動漫風格的3D數字人,使用廣東話播報天氣。Aida的開發由電視節目編排組的同事負責,每天根據天文台的最新數據生成天氣報告,涵蓋香港、華南海域及全球主要城市的天氣。Aida從1.0版本進化到2.0,表情更加豐富,還能根據節日更換形象,例如奧運會和農曆新年期間的特別裝扮。未來,我們計劃將Aida升級到3.0版本,結合最新的AI技術,讓她能與觀眾互動,回答問題。此外,我們也將為Aida加入手語功能,以滿足這部分觀眾的需求,體現港台作為公共廣播機構的社會責任。這項技術的發展需要時間,我們將與本地大學、科技園及內地公司合作,持續推動技術進步。

香港的地理位置讓我們能背靠祖國,面向國際。我們參考了內地冬奧會期間的手語數字人技術,但由於香港使用廣東話手語,與普通話手語有所不同,這也成為我們需要克服的挑戰之一。我們正與內地公司和本地大學合作,汲取經驗,完善模型,務求為香港市民帶來更先進的技術體驗。

擁抱世界連接國際

灼:在國際合作方面有哪些最新進展?這些合作是否為港台帶來了值得借鑒的經驗?

韋:港台一直積極參與國際合作,我們與內地、亞太地區及全球的廣播機構保持緊密聯繫、技術交流與學習。近年來,我們多次組織同事前往內地,參觀中央電視台、上海電視台等機構,學習他們的先進技術與管理經驗。尤其是在疫情期間,內地科技公司在遠程報道、AI工具等領域的快速發展讓我們深受啟發,意識到技術創新與國際視野的重要性。

2024年,我們在土耳其舉行的亞太廣播聯盟周年大會上,擔任了重要角色。當時的處長在一場小組討論中擔任主持,與亞洲、美洲、歐洲及非洲廣播聯盟的領導者深入交流。我本人也分享了港台運用AI技術服務香港市民的經驗,並介紹了我們的人工智能實驗室。該實驗室於2024年啟用,旨在發掘AI技術應用於節目製作的可能性,同時亦通過工作坊讓學生了解如何正面、誠實地使用AI,並尊重知識產權。這次分享引起了日本、泰國等國家的關注,促進了後續合作。同年11月,我受邀參加了泰國曼谷的AI高峰論壇,與泰國政府、學術界及企業代表探討把AI應用在廣播行業的影響和發展方向。這次活動不僅讓我們分享了港台的經驗,也將香港的發展故事帶給國際友人,展現了香港媒體的努力與成果。

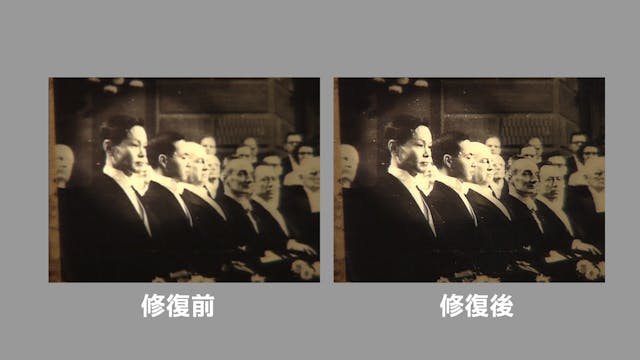

此外,今年2月底,我們的工程部與剪接部同事將出席在吉隆坡舉行的亞太廣播聯盟研討會(Digital Broadcasting Symposium),分享港台在AI技術應用上的最新進展,例如老片修復、畫質提升及人臉識別技術。這些技術將大幅提升新聞部的工作效率,並為節目製作帶來更多可能性。我們計劃在2025年底完成相關平台的開發,並持續吸收其他機構的經驗,推動技術進步。總的來說,這些國際合作讓我們認識到,港台不僅要背靠祖國,更要聯通世界,才能在科技發展的浪潮中保持競爭力。

AI道德責任何去何從

灼:AI道德責任方面,港台如何處理知識產權等問題?並有哪些具體措施來確保AI工具的合理使用?

韋:港台高度重視AI技術的道德責任與知識產權問題,並採取了一系列措施來確保AI工具的合理使用。例如是制定AI政策,2023年7月,港台推出了《AI使用政策》,為員工提供明確的指導方向。這份政策強調誠實使用AI工具,要求同事在節目或製作中使用AI工具時,必須在發佈時清楚標明。此外,政策也提醒同事,AI工具可能會產生不準確或幻覺式的內容,因此需要嚴格把關,確保生成內容的質量。在尊重知識產權方面,我們使用的AI工具均來自合法授權的開發商,並嚴格遵守相關版權法規。雖然香港沒有肖像權法例,但我們仍要求同事尊重他人肖像,未經許可不得使用藝人或公眾人物的肖像生成內容。我們也提醒同事,AI生成的內容若涉及第三方知識產權,必須妥善處理。

同時,港台很重視員工的培訓,定期舉辦AI工具的使用工作坊,並派同事參加外部峰會與培訓課程。例如剪接組和攝影組的同事積極學習AI工具,並分享經驗,幫助其他同事掌握技術。這種由前線同事培訓前線同事的方式,既實用又具說服力。我們明確指出,AI工具並非用於取代員工,而是作為輔助工具,提升工作效率與創意。我們鼓勵同事通過學習與實踐,充分發揮AI技術的潛力,同時保持對內容質量的嚴格把控。曾有位攝影組的同事自學AI配音工具,成功將中文節目《留學香港》生成印尼語和普通話版本,並在YouTube平台播放。這不僅節省了配音成本,也展示了AI技術的應用價值。港台也購買了相關AI工具的合法授權,確保合規使用技術。

面對挑戰積極應對

灼:港台在推動AI技術應用時,遇到哪些困難?如何克服這些挑戰?

韋:在推動AI技術應用的過程中,港台確實遇到了一些困難,但通過持續的努力與策略調整,我們逐步克服了這些挑戰。2023年,許多同事對AI技術感到陌生,甚至有些恐懼。這是一個普遍現象,正如從家用電話到智能手機的轉變,許多人需要一個過程接受新技術。為此,我們採取「朋輩影響」的策略,鼓勵先掌握AI技術的同事分享經驗,並展示AI工具在實際工作中的便利與效率。這種方式有效減少了同事的恐懼感,促使更多人願意嘗試。

到了2024年,我們加大培訓力度,派同事參加外部AI峰會與工作坊,並邀請剪接組、攝影組等前線同事內部分享。這些培訓不僅提升了同事的技術能力,也讓他們看到AI工具在節目製作中的實際應用價值。於是從2024年中開始,越來越多的同事將AI工具應用於日常工作中,並逐漸習慣其使用。我們也通過《AI使用政策》提供明確的指導,幫助同事在誠實、合規的前提下使用AI技術。這種逐步應用的方式,讓同事在實踐中掌握技術,並感受到其帶來的便利。我們相信,只要保持開放的心態與學習的熱情,AI技術的應用將會越來越成熟。展望2025年,我們希望進一步優化AI工具的使用流程,並探索更多創新應用,為香港市民提供更優質的節目內容。

灼:在AI轉換語音及視頻文字方面,廣東話的準確率目前低於普通話,港台如何應對這一挑戰?

韋:目前普通話和英文的語音轉文字技術已經非常成熟,準確率可達90%以上。然而,廣東話的轉換技術由於其音調複雜(廣東話有9個聲調,普通話僅4個),準確率相對較低。為解決這問題,港台採取了多方面的措施:第一是與本地科技公司合作:我們與香港科技園的一些公司合作,使用他們開發的廣東話轉文字工具。雖然初期準確率不盡如人意,但這些公司持續改進,半年後準確率已提升至約85%。這讓我們看到本地企業在廣東話數據庫建設上的努力與成果。第二是與學術機構合作:我們與香港中文大學的博智感知交互研究中心(Centre for Perceptual and Interactive Intelligence, 簡稱CPII)合作,使用他們的AI工具做語音轉文字測試。例如,在報道財政預算案時,我們使用CPII的工具實時摘要財政司司長的講話內容。這種合作不僅提升了技術應用,也為開發者提供了寶貴的反饋。第三是持續改進與應用:2024年,我們已經在節目製作中廣泛使用這些工具,並計劃在2025年繼續優化。我們相信,隨著技術的進步與本地企業、學術機構的共同努力,廣東話語音轉文字的準確率將不斷提升,為香港市民提供更優質的服務。

引領新世代感觸AI魅力

灼:港台去年舉辦了12場AI工作坊,邀請中小學生參觀人工智能實驗室。這些活動對學生們有什麼影響?他們的反應如何?

韋:我們的工作坊設計了豐富的互動環節,讓學生們能夠親身體驗AI技術的魅力,並獲得啟發。我們運用motion-capture技術,讓學生們與AI公仔即時互動。一位演員穿著特製裝置,其動作會同步反映在熒光幕上的AI公仔身上,這種新奇體驗讓學生們對AI技術的應用有了直觀的認識。此外,我們還展示了如何用AI工具將文字轉化為圖像,甚至幫助主持人設計形象。學生們可以親自輸入文字,生成他們心目中的公仔圖像,並將作品打印帶回家。這種「摸到、做到」的體驗,讓學生們對AI技術的創造力有了深刻的感受。

許多學生在活動後表示,這些體驗讓他們對科技有了新的認識,並激發了他們對AI技術的興趣。一些學生開始思考如何將AI技術應用於未來的學習或職業發展中。除了中小學生,我們也舉辦了針對大學生和研究生的專場工作坊。例如,一批傳理系的女大學生參與後認為,AI工具將在媒體行業廣泛應用,並表示希望學習相關技術。這些工作坊不僅讓學生們親身體驗了AI技術的潛力,也啟發他們未來的學習與職業發展。我們希望透過這些活動,培養更多年輕人對科技的好奇心與創造力,為未來的科技發展注入新動力。

籲年輕人保持開放心態

灼:對於未來希望加入廣播或媒體行業的年輕人,您有什麼建議?

韋:對於有志投身廣播或媒體行業的年輕人,我的建議是保持開放的思維,並時刻關注科技帶來的轉變。AI技術的發展為行業帶來了新的機遇,但也伴隨著挑戰。我們需要謹慎使用AI工具,因為它是一把雙刃劍——運用得當可以事半功倍,但若使用不當,可能會對行業造成負面影響。因此,年輕人在使用AI時,必須保持覺察力和判斷力,不能過度依賴或完全信任AI生成的內容。此外,我鼓勵年輕人積極學習行業的最新技術,並拓寬自己的視野。不要只專注於自己感興趣的領域,而是多了解幕後製作、創意策劃等環節,培養多元化的技能。通過不斷嘗試與學習,年輕人可以在這個快速變化的行業中找到自己的定位,並為未來的職業發展打下堅實的基礎。

培養洞察力及創新思維

灼:全球AI技術快速發展,尤其內地迅猛進步,港台如何保持競爭力?

韋:面對全球AI技術的快速發展,尤其是內地的迅猛進步,港台始終保持前瞻性,積極應對未來的挑戰。我們深知科技發展瞬息萬變,因此不會停滯不前,而是以2047年為目標,持續探索與創新。AI只是眾多新技術中的一種,未來可能還會出現更多未知的科技突破。因此,我們鼓勵同事保持好奇心,時刻關注世界的新動向,並以開放的心態迎接新技術帶來的挑戰。我們相信,未來的競爭不僅依賴於技術的應用,更取決於團隊的靈敏度與適應能力。港台將繼續培養同事的敏銳洞察力與創新思維,確保我們在科技浪潮中保持競爭力,並為香港市民提供更優質的廣播與媒體服務。

灼:港台在AI領域有哪些未來規劃和願景?

韋: 目前正推進五個由工程師主導的AI專案,預計今年和明年將陸續取得成果。這些專案分為面向公眾和內部使用兩部分。面向公眾的專案中,我們正在開發一個集成Aida的搜索器,Aida將與用戶互動,介紹港台節目,預計今年年中上線。此外,現有的查詢電話系統過於老舊,已無法獲得技術支援,我們計劃更換系統,提升公眾和內部員工的使用體驗。面向內部的項目主要是字幕處理平台。過去,字幕製作依賴大量人力,且需手動對齊時間碼和畫面。我們正在構建一個AI驅動的平台,自動生成準確的字幕,大幅減少時間和資源消耗。