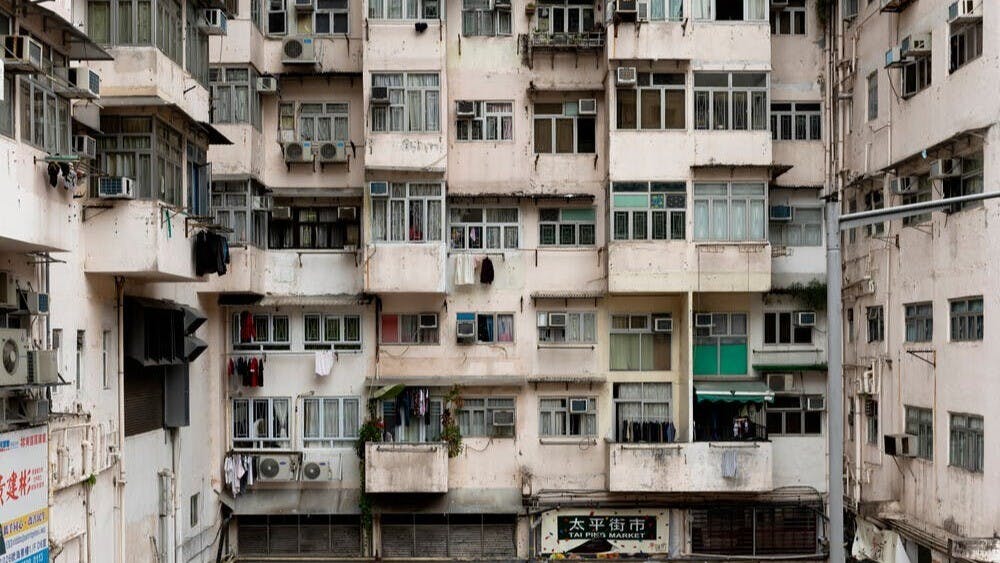

政府年來積極提供大量過渡性房屋、簡約公屋,以及在建或規劃發展的公屋,現在正是適合時機採取強力措施,全面解決困擾香港多年的劣質劏房問題。

房屋局建議以立法方式制訂「簡樸房」規管制度,可望逐步改善相關住戶的居住環境。但筆者認為更重要且不能忽視的,是劏房戶的安置問題,建議政府酌情放寬輪候過渡性房屋比例,並盡力協助居民盡快在北都安居樂業,同時宣揚該區可持續發展的好處。

更改過渡性房屋租戶比例

政府的房屋政策大原則是確保市民擁有安身之所。但有意見指在簡樸房規管制度之下,受執法行動影響的劏房戶未能獲當局適當安置。就此,筆者有以下兩項建議,一是政府可從過渡性房屋着手處理;二是加強宣傳劏房戶遷往北部都會區的益處。

首先,政府原本設置過渡性房屋的目標,是希望正處於輪候公屋階段的劏房戶,可盡快脫離居住於劏房,規定每個過渡性房屋項目中的80%是供予甲類申請者,即輪候公屋超過三年的人士;20%則是供予乙類申請者,即不適切住房的人士、或有迫切需要但未符合輪候三年或以上家庭的住戶。

房屋局早前已宣布,過渡性房屋的甲、乙類租戶比例由原本的八二比下調至最多五五比,並進一步放寬至在特定情況下可下調至最多二八比。筆者期望當局可因應實際情況,繼續酌情放寬相關比例,安置居住於締劣劏房卻又未符合申請公屋資格的居民,亦建議當局就推行解決住屋問題的的措施必須作周詳考慮,避免產生其他社會問題,例如造成「劏房」戶與輪候公屋人士之間的分化狀況。

協助居民遷進北部都會區

長遠而言,隨着北部都會區的發展,預計未來將有更多過渡性房屋、簡約公屋及傳統公屋設於該區。政府設立北部都會區的政策目標,是要協助提供更多就業機會,解決學生跨區上學的問題,藉此改變居住及職位分布、解決空間不平衡狀態。

有指不少劏房戶認為,若遷進北都各個房屋項目,對他們並無益處,因為區內毫無配套,而且地點偏遠,只會增加他們上班、上學的成本。建議政府應加強向劏房戶介紹北都的發展優勢,並積極推動北都的社區管理改造工作,協助新遷進北都各個房屋項目的居民,能夠盡快就地安居落戶,並致力改變居民思維,改變他們相信自己是北都過渡性居民的想法,亦非是做開荒牛,而是提早搬入區內享有飲頭啖湯的優勢。若過分強調或宣揚要留在市區的想法,並不符合社區可持續發展的方向。

筆者期望政府鼓勵更多原居於市區劣質劏房的居民,及早踏出改變人生軌跡的決定性一步,盡快脫離極度差劣的生活及鄰舍環境,為自己及家人,特別是家中小童,開啟人生更可持續的發展道路。