近日,全球媒體上頻頻出現哪吒的身影。國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》(簡稱《哪吒2》)掀起了全球熱潮。根據央視引用的燈塔平台數據,截至19日,該片票房已突破123億,位列全球第八,超越了第九位的《玩轉腦朋友2》,並已進入全球影史票房榜前30名,成為榜單中唯一的非荷李活電影。

最近,中國國家電影局、中央廣播電視總台及聯合國中國書會共同主辦「哪吒走進聯合國」特別展映活動,選址聯合國總部,顯示了哪吒熱潮,可謂一時無兩。

西方人對哪吒了解有限

2019年《哪吒之魔童降世》(《哪吒1》)獲得50億票房時,慕尼黑大學漢學系專家衛易萱(Barbara Witt)博士就已撰寫了〈《哪吒鬧海》40年:西方人眼中的哪吒三太子故事〉一文,當中提到「對哪吒感興趣或會到影院觀看《哪吒1》的人,大多與華人社區有關。在華人地區以外的西方人,對哪吒的了解相對有限。雖然西方觀眾對中華文化有興趣,但在認識哪吒的過程中,往往與宗教研究產生聯繫。」(註1)

的確,華人觀眾對哪吒的人物和故事已經非常熟悉,無論是在《封神演義》還是《西遊記》的各類改編作品中,都能看到哪吒的身影。然而,如何將這位《西遊記》描繪為「玉面嬌容如滿月,朱唇方口露銀牙」的小男孩轉化為動畫人物呢?

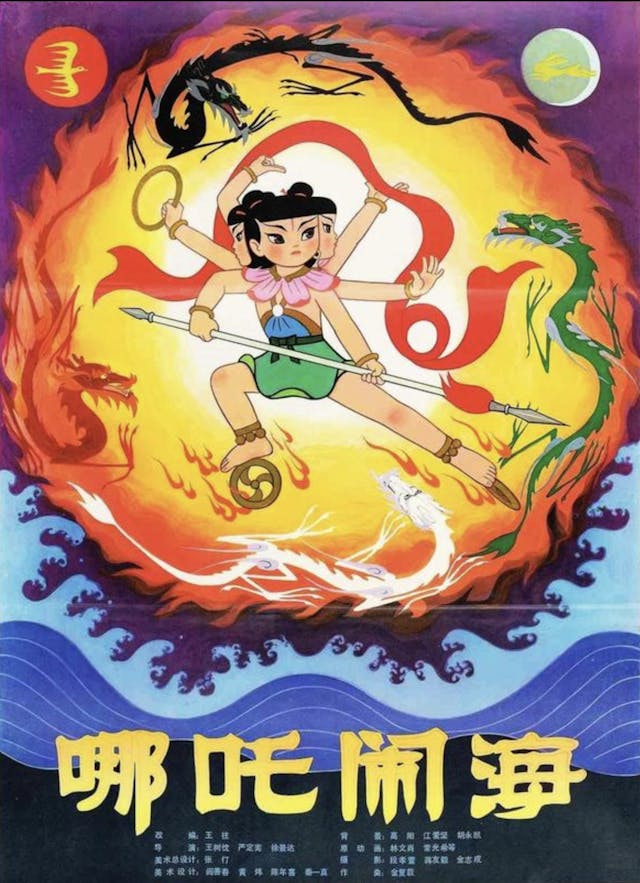

中國上海美術電影製片廠1979年根據《封神演義》改編動畫電影《哪吒鬧海》,在中華人民共和國慶祝建國30周年時公映,是首部入選康城影展(Cannes Film Festival)的華語動畫片。1980年獲百花獎最佳美術片。根據上海市檔案館的文章指出(註2):「1979年5月19日,《哪吒鬧海》在全國公映。影片深受中外觀眾歡迎,首周觀影人次突破千萬,《人民日報》評價其為『動畫片的民族化探索里程碑』。」《哪吒2》導演餃子亦曾坦言,1979版的哪咤是電影靈感的「起點」。

日本ACG不乏哪吒身影

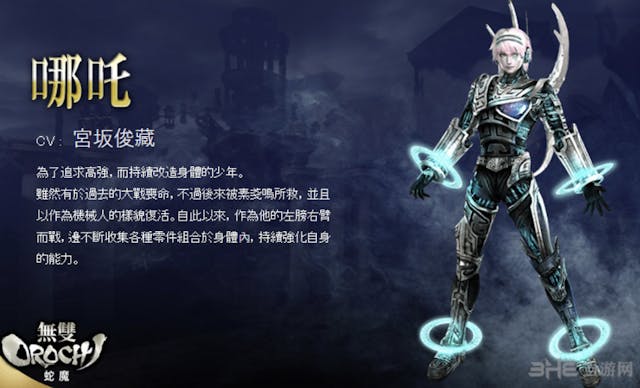

其實過往日本的ACG(動畫、漫畫與遊戲)作品中,也經常有以哪吒為名的角色,如藤崎竜的漫畫《封神演義》、電玩遊戲《命運—冠位指定》(FGO, Fate/Grand Order)和《無雙OROCHI系列》(無双OROCHIシリーズ)。然而這一眾哪吒,雖然都是手戴乾坤圈,腳踏風火輪,身披混天綾,當中卻少了令大眾動情的能力,鮮有成為經典。

1979年《哪吒鬧海》的導演王樹忱曾經提到:「重點塑造『人有神力、神有人氣,有情有理,以情感人』的人物形象。影片着力體現人物的典型性,同時大量表現着人物細膩的內心活動和感情變化。」透過成長、掙扎、面對挑戰引發共鳴,這不正正就是自我反思、醒覺的人生成長階段嗎?

看到哪吒,令我想起伴隨着我成長、鳥山明老師的孫悟空。

註: