第33屆台北國際書展2025年2月4日至9日在台北世界貿易中心展覽大樓成功舉行。今年大會以「閱讀異世界」為主題,匯聚超過504家出版社,國際書區結集日本、法國、德國、捷克、比利時、波蘭、泰國、印度、韓國和香港等地的出版社。場內分為七大特色展區,包括綜合書區、童書區、動漫輕小說區、數位出版及學習區、公民及文學書區、外文書區和國際書區,展示各式各樣出版物。此文化活動經已圓滿結束,參觀總人次達57萬。

香港作家尋找新出路

每年台北書展皆是書海,亦是一個市場。香港的出版社為尋找新出路,願幫作家行動起來自救。此時候,大家當然都努力突圍而出,首先聚首一堂顯力量。聯合出版集團攤位設在強大的韓國館旁邊,而香港文學生活館則倚在今年的焦點泰國館旁邊,有售《回憶中的香港味道》系列。艺鵠書店則匯集29間香港小型出版社,靠在德國館旁邊,各自以不同出版物和活動,讓台灣讀者從多角度了解香港。

來到台北的多位作家馬不停蹄地舉行簽名會,還參加不同主題的分享會,包括高重建在藍沙龍主講「從財富自由到資訊自由」;艺鵠書店的第一場活動是由《穿Kenzo的女人》作者岑偉宗親身分享將小說改編成音樂劇本的有趣經驗;林婉雯在國際沙龍分享「見字如人,從筆跡解讀人心」;陳曦成在直播間分享「紙本鍊成──書籍設計與藝術之試煉」。

與此同時,一直支持香港作家的蓋亞文化(曾推出台灣版的《打邊爐》),今年有兩場香港作家重點活動,分別是喬靖夫的《吸血鬼獵人日誌》重編版新書分享會,以及由譚劍和望日主講的「經典改編的無限可能──《偵探冰室.劇》與《馬克白的命數》」新書分享會,特別嘉賓是冒業。

另一方面,台港經濟文化合作策進會與陸委會合作,於書展場內設立「夯看Hong Kong──書香滿港在台灣」專區。在台語中,「夯」是很熱門、很搶手、很流行的意思,而且發音跟Hong相近,非常有意思!該攤位設計充滿香港特色,觸目皆是香港的文化符號,專區內展示超過50本具代表性的香港圖書,包括《回憶中的香港味道》系列,並舉辦20場系列文化講座,包括Rita Ip分享《失眠兔》、陳慧和梁莉姿分享「香港閱讀 書寫台灣」、卓男分享「由無厘頭的笑 到有感而發地哭──香港電影的新出路?」、李照興分享「不能忘記的香港電影」等等。

何故衝出香港 探尋香港味道

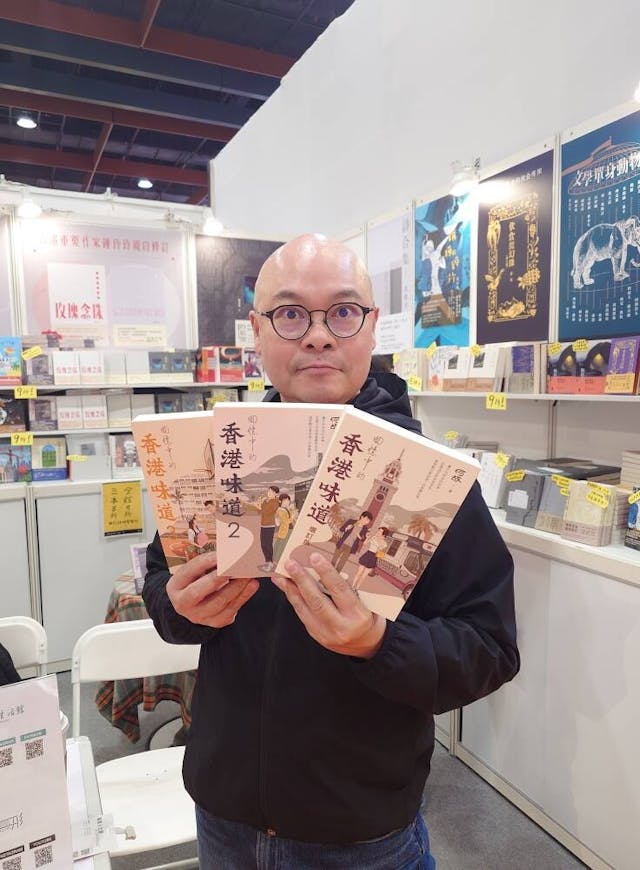

特別要提,寫作人何故在書展最後一天,應邀舉行配合攤位布置、以「香港味道」為主題的分享會。

何故長期專注推廣香港飲食文化及日常生活,曾以《回憶中的香港味道》小說劇情為基礎,和大家分享一系列香港美食,近年在香港和台灣多次舉辦「餐飲劇場」,由最能代表香港的食物開始,逐步探討近年「香港味道」的變遷,反思香港現時日常生活,用心良苦!

他做各種兼顧趣味的飲食文化活動,旨在喚起大家對香港飲食文化的興趣,鼓勵大家一起保留和傳承香港味道。此次來台活動,不只滿載而歸,簡直是超額完成。除了重遇翻譯家三浦裕子、漫畫家左萱、藝術評論家謝佩霓等日本及台灣友好,還在會場裏一再碰見形象搞笑又親切可愛的博客來小編「博小編」。

有台灣網紅認得何故,對他說:「你就是那個『香港味道』的……」作者隨身附着香港味道,實在令人感動。何故和博客來將合作推出《回憶中的香港味道》電子書,看來香港味道又可進一步在華文天地得以推廣與落實。

茶餐廳如何迎合外國客人?

何故目前工作,從消費者、客人角度出發;而我則看到茶餐廳已經衝到半個地球客人城市去,是時候關注它們開設在日、歐、美、加、澳等地的趨勢,談談經營者怎樣讓這香港的「餐廳食制」完善、建立系統。

在外地開茶餐廳,當面對來自北京、上海、四川、湖南、台灣、馬來西亞、日本、紐約、倫敦、巴黎、羅馬的客人時,雲吞麵、牛腩麵、豬腸粉、波蘿油、西多士、蛋撻、炸醬麵、老火湯、芥蘭、牛柏葉等名稱便要表達清楚,不要出現沒必要的誤會。在外地的茶餐廳,不愉快的場合屢屢出現,當香港人理直氣壯說雲吞、水餃、炒麵,常以為客人會明白,事實並非如此,你賣的麵跟客人想要的不同。四川人吃香港人牛腩麵,北京人吃香港人炸醬麵,哭笑不得!

此外,港人口中的「粉」,別地有叫「粿條」、「粄條」,都強調米字旁,所以經營者頭腦要轉一轉;至於英文,更不能用noodle,那是麥製產品;更不能隨便用意大利文vermicelli,那是麥麵的一種。想跟意大利人反面,請他吃碟你以為好食的星州炒米便可以。筆者認為,譯為"rice sheet stripe"或者"rice sheet strap"似較適當。

豬腸粉亦然,稱為"rice sheet rolls"便合理,奇怪的是,我在五星級酒店裏的中餐廳,至今未見到用這個詞。現在越南人把"pho"這個字傳到世界各地去,中華文化繼"tofu"之後,又輸給別人一次。麵在世上有上百種,安全起見,我們稱之為「香港麵」乃權宜之計,這樣意大利人、日本人、北京人,見到香港「炸醬麵」、「雲吞麵」、「銀芽肉絲炒麵」便知所進退。

建立茶餐廳文化

香港人要建立起茶餐廳文化,便要鞏固這食制,首先讓各地華人認識,之後,要國際客人也知道。香港人要有國際視野,看看鼎泰豐小籠包打進阿拉伯世界,那麼便要知道,自己仍然未夠努力。

香港食物,起碼已有十樣八樣通行世界,例如蝦餃、蘿蔔糕之類,基本盤要長期存在;菠蘿油、鴛鴦、蛋撻也殺岀來,不可少;香港人最自豪的粥粉麵飯,要仔細再測試一下;當然,煲仔飯是潛力股,會殺出新路來。

何故近年已經成功建立「茶餐廳劇場」,在香港、台灣演出,一直在發揚香港飲食文化。內容方面,我提議他要多加角度,呼籲經營者建立標準化食物名稱、製作模式,讓主客都滿意,歡樂生財。這項推廣香港飲食文化、替香港打知名度的有意義的活動,政府文化和公關部門會否主動撥款資助?