香港中文大學新亞書院為慶祝75周年校慶,計劃將先賢何敬羣教授遺著《益智仁室論詩隨筆》及《詩學纂要》二書整理重刊,額曰《益智仁室詩說》,預計於2025年春正式出版。承蒙敬羣教授次公子歷耕醫師慨然授權,無任感激。

何敬羣教授(1903-1994),江西清江人,本名鑑琮,字義修,號敬羣,別號遯翁,齋名有江西樟樹之天遯室、贛州之花藥草堂與無所不談之室、湖南長沙之密陀僧室及粵港之益智仁室。幼承母訓,習《論》、《孟》、《詩經》,稍長博覽眾書。弱冠喪親,從事藥業,仍手不釋卷,學養湛深。大陸易幟,舉家遷港。至1957年起執教上庠,講學於珠海、新亞、經緯、華僑、浸會諸校。雅好吟詠,詩名聞於港上,著述達十餘種之多。

為保存珍貴史料,吾儕有幸邀得何歷耕醫師一聚,暢談令尊之生平事蹟,茲整理成文,納入《益智仁室詩說》附錄,以饗讀者。當日訪談者包括陳煒舜教授(本書主編)、李思慧女士(《新亞生活》執行編輯)、龍受證君(中大中文系碩士)及林樂軒君(同系碩士生、研究資助局計劃「古典詩、本地史與文化認同:1990年代以來香港詩詞創作比賽」研究助理)。文字整理則由受證、樂軒二位負責,並由煒舜教授過目、歷耕醫師確認。本文主標題,乃何敬羣教授七古〈新亞校刊一九六十年畢業特刊索題賦此以勗〉之詩句。

訪談日期:2024年10月5日下午3至5時

訪談地點:香港島大坑銅鑼灣道中華遊樂會西餐廳

問:何醫師午安,非常感謝你接受我們的訪談邀請,並費心安排見面場地。請問可以簡介一下何教授的家世背景嗎?

答:我們家世代定居在江西樟樹鎮的小橋村,根據族譜,可以追溯到500年前。樟樹鎮是全國四大中藥集散地之一,這裏的人若非務農為生,很多都從事中藥業。我的祖父很早就過世了,到了先父那一代,家裏十分困乏。父親只上過幾年小學,那時候的教育資源非常有限,沒能上私塾,祖母、舅公則教他四書五經之類。父親小學畢業之際,他的兄長清泉先生就去了城裏一間中藥店學師,學習中藥。清泉先生比先父大很多。他知道我父親對國學深感興趣,便忠告他:當時已經沒有科舉制度了,接受再多傳統教育也未必能做官,在那個世代可能要面對貧窮。他勸先父不如跟他一起去學習做生意。於是父親就輟學,隨兄長去城中當了中藥鋪的學徒。

問:何教授有好幾個名字為人所知,可否介紹一下?

答:先父本名鑒琮,字義修,敬羣是他的號,而非本名。他覺得自己從商學徒、投身貨殖,像子貢一樣沒有遵從孔子傳道的教誨,於是把居所題為「天遯之室」,更戲作了一篇〈天遯室題壁〉。大陸期間,他在不同城市有好幾個書齋,其中最著名的是益智仁室。益智是一種薑科植物,果仁可以入藥,這不但切合先父「藥室主人」的身份,仁、智的增益也符合儒家的追求。因此來到香港後,仍把書齋稱為益智仁室。此外,大概益智仁的體積很小,所以還有居所狹窄的寓意。不僅如此,他在香港刊登的不少作品都署名為遯翁或益智仁室,所以這兩個別號最為人知。

問:我們在網上發現一條很有趣的資料:大概清朝後期,福建永泰也有一位何敬羣,生於1831年,卒於1904年。巧合的是,他是一名監生,因體弱多病而自學成為中醫,還有醫學著作傳世。不知道何教授以「敬羣」為號,是否呼應了這位歷史人物呢。那麼,何教授來香港以前的工作情況如何?

問:有趣,怎會這麼奇怪?清泉先生學成出身,便自己經營一家協記藥行,讓先父幫忙。兩兄弟合作發展,生意愈來愈大,不僅在樟樹鎮有許多分店,還遍布全國。我聽說最輝煌時,不但南京、湖北、湖南、四川、浙江、福建等地,連最北方的遼寧營口,都有他們的分店。他們在廣州和香港也有業務,所以經常需要外出。清泉先生去世以後,父親接管了所有業務。清泉先生留下的幾個孩子,分別派遣各地坐鎮,因此維持了家族企業的本質,沒有分家。父親則常去各地巡視業務,1949年以前便時時來到廣州、香港,但始終未學會廣東話。

日本侵華時,先父四處逃難,日軍打到哪裏,他就從哪裏逃離。但家族生意那時卻並未結束,還有些員工駐留分店,維持經營。隨着國共內戰的爆發,經商變得困難重重,生意受到了很大的影響,很多分店無法繼續運營,資本家甚至面臨危險。於是在1949年,先父舉家來到香港。那時國內的生意並未結束,先父本來以為這不過如同以前逃難的經歷一樣,只是幾個月的事,所以沒有攜帶資金。豈知國內易幟,業務、資金便再也無法調動。

問:何教授是直接以江西話來讀書嗎?

答:用江西話讀書,比用國語還要好。我自己還會講江西話。江西話其實跟客家話很接近,用來讀唐詩是一流的。國語卻已沒有入聲了。

問:何教授曾在《益智仁室論詩隨筆》中提到,自己與姪子許耕同年,兩人兒時一起學唐詩,許耕就是清泉先生之子嗎?這樣看來,清泉先生應比何教授年長很多。

答:對,許耕是我大伯的長子,不過這位堂兄很早便去世了,我未曾見過。我在家族平輩中排行第七,上面有4位堂兄,都在全國各地從事藥材生意,我只見過二哥、三哥。他們在1949年一度來港,稍後都回到內地。他們之中沒有人從事文學,都是做藥材的。後人都在內地生活,可惜現在失去聯絡了。

問:何教授在1980年時寫過一首詩,悼念在內地的姪兒莘耕。標題附記寫道,莘耕當時去世已經10年,其子方才將遺照寄到何教授手中。詩作前兩句云:「長爾三年似弟兄,事予猶父愴平生。」可見莘耕也是清泉先生較為年長的子嗣。他只比何教授小3歲,卻視之如父。何家對子弟有沒有特別的教誨?

答:說起家族的祖訓,我已不太清楚。只記得家風比較傳統。逢年過節,家裏都會拜祭祖先。記憶中,但凡我的大伯娘──亦即父親的大嫂坐着時,父親雖為一家之主,也一樣要站着,不會同坐。大伯娘不在,輪到父親坐着,莘耕等堂兄也都是兩手垂下站立一旁,不敢坐下的。那時我大概11、12歲左右。

問:我們從何教授《老子義繹》的附記中得悉,他在大陸時期一邊從事藥業,一邊博覽群書,閒時且參加詩社文會,甚至已經開始著述,內容遍及四部和佛教,還打算寫一部《藥雅》,只是文稿都遺落在大陸了。我們近來找到何教授一篇佚文,題為〈清江藥材行業在廣州之發展〉,稍後也會收在新書的附錄中。

答:非常感謝!先父年輕時雖然從事藥業,但酷愛讀書,一有餘錢便買書,所以才會在各地有好幾個書齋。這也為他日後從事教育埋下了伏筆。

問:何教授於1957年開始執掌教鞭後,桃李滿門,是否仍能兼顧原本的藥材業?他在藥材業的工作主要包括哪些?

答:1949年後,留在內地的企業先是改為公私合營的模式,加入的人員最初不諳業務,所以要我的堂兄們協助經營。後來企業直接轉為國營,堂兄們倒變成了員工,日後甚至失去職權,舊日的生意可說是全盤皆失。我們家剛到香港時,手中還有一點中藥生意,但隨着時間推移,便完全結束了。

我們這些當兒女的,不清楚先父在學術界原來也有影響力。我只知道他在藥行是大名鼎鼎,很有地位。有些人甚至對我說:「你不知道你父親大名號稱『江西藥王』嗎?」(眾笑)他經常出入南北行,幾乎無人不知先父大名,大家都很尊敬他,稱呼他為「何公」。先父最喜歡在新年期間帶我們去港島,逐一向藥行同仁拜年。這些藥行不是門市,而是做批發的。店內很幽深,放滿一袋又一袋盛藥的麻包。我因為能逗利是,當然非常樂於隨行。

問:居港時期,何教授曾住過哪些地方?

答:先父一開始只打算在香港暫住,所以他沒有帶資金來。我們最初來到大埔舊墟,是租住在農田間的村屋。當時我的堂兄們也攜眷到此,何氏家族多達近20人。我記得開飯時有一盤蒸水蛋,劃開4份,幾個小孩便分來吃。當時的這種生活,我的印象非常深刻。住了大半年後,經濟狀況無法支撐,堂兄及家眷們於是回到大陸,何氏家族便剩下先父這一支的兄長和我兩人留在香港。我們搬到大埔墟的禁山台,又名錦山台,在那裏住了很長一段時間。

問:難怪何教授當時有「家寄客邊同繫艇,地無谷口可躬耕」的詩句!

答:父親在1949年以前來港時,是在文咸東街、文咸西街的南北行做生意。他在那裏認識很多人。其中一位大老闆是他的好友。這位老闆在那裏有一整棟樓,其中一層好像租了給中藥商會。到了1950年代,那裏的兩個房間,一間是商會秘書辨公,另一間便讓先父居住。那個房間很小,就容得下一張書桌、一張床。老闆是父親數十年的朋友,很念交情,免費提供食宿。不過也總難免有點寄人籬下之感。先父最初還有一點生意,後來就都沒有了。

我們在大埔住的住處,有一個小小的客廳──所謂客廳其實就是一條走廊。那間大屋分為樓上、樓下,就像現在的劏房、板間房,有一道樓梯穿過我們的客廳。住客出入時,我們的生活狀況便一覽無遺。當時大家的生活都是這樣。在這所謂的客廳,先父總貼上對聯,每隔幾年換一對,比如「博我以文,約我以禮」等。門口則每年換上先父自己寫的揮春。整條村子就我們這裏有些文化氣息,畢竟那裏大多是鄉下人。

問:禁山台可以步行上去嗎?

答:禁山台位於林村河河邊,在火車站旁邊。我們家去火車站,半分鐘而已。見到粉嶺的火車從山坳轉過來,我們才出門。

問:新亞書院當時位於土瓜灣農圃道。何教授當年要從香港島到土瓜灣上課,也有一段距離呢。

答:是啊,回大埔就更麻煩了。那時的列車班次遠沒現在的頻密,每60到90分鐘左右才有一班,而且車程也近45分鐘,並不像現在半小時便抵達。何況末班車好像是晚上10時多,父親教完夜校,是沒有辨法趕回大埔的。直到1971、1972年左右,美孚新邨落成,先父不久便入夥,搬離大埔了。父母在大埔前後住了20多年。

問:讀何教授的詩作,有不少是在前往大埔的列車上吟成的。有一首甚至提及自己在車上讀《史記》,由於太過入神,以致大埔停站時未有覺察,一直坐到粉嶺去了。足見他能在煩囂的世界中保持心中詩意的淨土。那麼,何醫師的幼年又是在哪裏度過的呢?

答:我自己小時候住在贛州,記得何家在那裏有兩間店舖。先父在時,談到那時的生意額和規模都相當大,我猜應非誇張之詞。舉個例子:那時贛州的一間分店養了一隻梅花鹿。試想一下,賣鹿茸的店子,竟有一隻活生生的梅花鹿!那真是生招牌了。在這種小城市裏能有這樣的條件,已經很了不起了。我對那隻梅花鹿的印象很深,牠頭上有一對角,非常高大,總是在店子的正門口散步。抗戰時期,我隨先父移居各處,印象中還在桂林住過。勝利後就在廣州停留了兩、三年,再後來便移居香港了。我初到香港時剛上小學一年級。

我和大哥隨母親住在大埔,而父親就多半住在藥行那邊的小房間裏。因為他教夜校,不可能每日往返,一個星期大概只回家兩天,我記得是周三和周末。他便是這時認識了王貫之(1909-1971)、黃華表(1897-1977)、饒宗頤(1917-2018)等學者,還參加了好幾個詩社。詩社大多是晚上聚會,所以他回大埔的次數有限,父子較少見面。但每逢見面,我都有點害怕,因為他會問功課。(眾笑)

問:何教授有〈斗室〉詩四首,寫的應該就是藥行的這個小房間。他在小序中說:「見者訝其湫隘,而余視作天堂。」詩中又說自己「七日四城居,來往成常課」,也就是每個星期內都要前往港九新界的四個市鎮工作。由此可見他的辛勞和隨遇而安的態度。何教授是個嚴肅的人嗎?讀他的詩詞如〈拔齒〉、〈踏莎行.再詠風姨〉等,也會發現幽默的一面。

答:在我記憶中,小學高年級時,先父每次回家要我做的事就是背唐詩、《左傳》。唐詩還容易念,《左傳》卻比較困難。另外,父親很喜歡講故事給我們聽,如《春秋左傳》的故事等等。他很有興趣講,就像授課一樣。其他時候,他多半會在房間寫詩、著書,我較少見到他。像是尋常父子到球場打球等活動,我家就肯定是沒有了。父親頂多是帶我去旅行,和他的詩友交遊。當時我大約7至8歲,常被順道帶去。能遊車河,我當然開心。升上中學後,自然便不再隨他去了。不過直到中學一年級,先父還逼我練字。我大哥就不用他逼迫了:他比我大6歲,傳承了父親的國學修養,中學時代已經能作詩,而且還寫得一手好字。曾經有廟宇把他的書法裝裱起來。

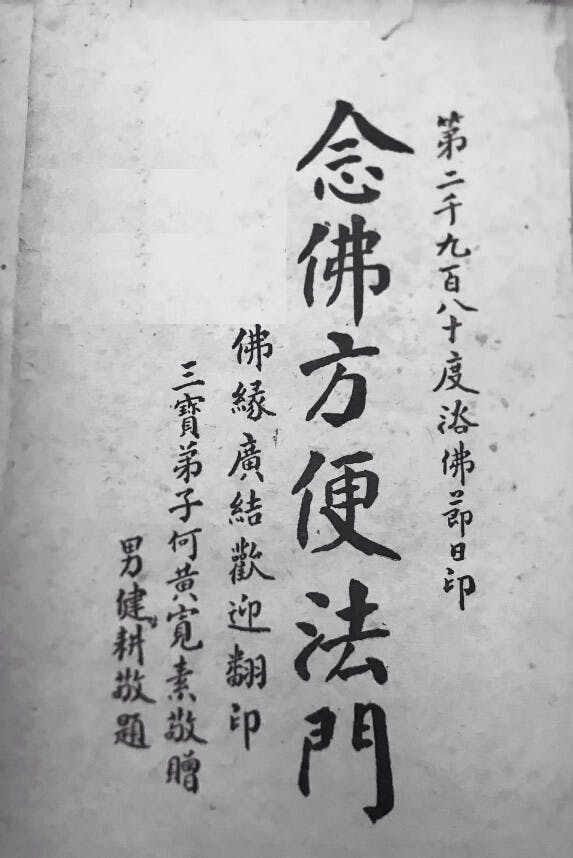

問:何教授在1950年代出版《念佛方便法門》一書,封面正是你兄長健耕先生的題字。記得何教授的詩集中,有一首的標題是這樣的:「與內子寬素攜健、歷二兒長洲覓宅,望伶仃洋。健兒詩先成,即用其韻。」

答:我大哥在培正讀中學,當年會考榮獲全港第一名。我可是活在他的陰影之下。(眾笑)父親對他當然有很高的期望。但你們知道1950年代,發生什麼事嗎?1957年,楊振寧(1922- )和李政道(1926-2024)取得諾貝爾獎,導致所有高材生都想讀物理,沒有人要讀古文。我大哥執意去美國留學,先父於是辛苦為他儲蓄旅費。父親也在詩中提及,自己因長子未能克紹箕裘而感到失望。次子又不通詩文,沒出息──我中學是念英文學校,更加不會接觸古文了;相反拿課本中的英文去問父親,他自然也啞口無言。幸好我書讀得不錯,後來入讀港大醫學院,獲得獎學金,不用花父親分毫。但未能繼承他的學問,現在若有時朋友問起,也會感到遺憾與慚愧。

問:醫藥也是家學嘛!何教授詩集內,有一首寫於1971年9月,內容是送你前往英國皇家醫學院進修,詩云「祝爾歸時慶成學,倚閭吾亦快平生」,可見他對你也充滿了自豪感。

答:可惜我學的不是中藥,是西醫。不過,我很感激父親逼我小時候念詩文。我雖然不會作詩,卻仍懂得欣賞。文學就像音樂,即使不會演奏,也要知道其中的妙處,這是一種享受。現在很多人連文學欣賞都不懂,何謂對仗、押韻,一概不知。小時候很怕父親,因為他一回來,我便要背詩文給他聽。到了現在,我卻很感謝他。

問:那麼你考中學的時候,何教授有什麼主意嗎?

答:先父雖在大專任教,卻不太了解香港中小學的教育制度。我們小時候也是糊里糊塗的,但很幸運能跟上大隊。那時大埔的小學水平不高,一個班別在某唐樓的二樓,另一個班別卻在隔壁街道的唐樓二樓了。適逢政府在大埔開辦一所新的小學,是當時新界的模範學校,建築甚是漂亮。我那時就讀三年級,要考進該校四年級。記得試場上,鄰座竟問我”the”這個單詞怎麼拼寫。那裏的師資特別優秀,我考入後,可以直接升讀伊利沙伯中學,算是很幸運。現在回想,不知道父親對此了解多少。但也不排除他從友人口中得知有新學校開辦的可能:在別人介紹之下,才讓我試着去報考該校。

問:我們讀何教授的詩集,有一首題照詩是何醫師你參加金錢村的童軍大露營時,與伊利沙伯校長張維豐先生(1904-1998)合影。何教授在詩中稱讚道:「居然君子營,誰謂兒童嬉?」回想你當年上伊利沙伯中學,是每天從大埔坐火車嗎?

答:對。伊利沙伯中學是一所建設在旺角車站旁的男女中學,當時的學費是每月24元。香港政府確實是挺優待我們這些新界出身的小孩,特意建立這所模範中學。當時的中學,大多是男或女校。而伊利沙伯則是一所專門取錄新界學生、具實驗性的學校,設備可謂一流,張維豐先生是創校校長。我們每天坐45分鐘的火車到達旺角,甫下車,步行約3分鐘即到學校。當時成人單程車票為港幣1元,如果以12元購買學生特價學期票,一個學期內便可任坐。

問:何教授在香港文化圈的人脈應該很廣吧?

答:父親喜歡寫詩寫文章,曾在不同刊物上投稿,例如《天文台周報》、《人生雜誌》等。這些作品反映了他的學識,何敬羣教授這一號人物便漸漸為人所知。後來開始有人介紹他教夜學。那時有很多書院,例如華僑、聯合、經緯、珠海等,雖不獲香港政府承認,但其實就是大學或所謂college。先父最初只是去一兩所書院講學。那時聽他描述,自己很可憐地逐所院校叩門,還自嘲是沿門托缽。我一直記得他說過的這些話。他從前在大陸時是大資本家。我記得小時候,大陸很少汽車,而他擁有一輛私家黃包車(rickshaw),手執文明棍(士的),戴着帽子,甚是威風。來到香港,卻落得沿門托缽了。

問:何教授有一首七絕,提到你陪他前往沙田造訪竺摩法師(1913-2002)。

答:先父對佛經頗有涉獵,有時會到寺廟跟法師論經,也曾在佛經雜誌發表文章。竺摩法師很有名,留下不少佛教著作,還擅長繪畫詩文。另外大埔有一個寺廟叫大光園,那裏的慈祥法師(1912-1999)是一位比丘尼,常開堂講法,父親會與她討論,我也常在座上聽經。現在那裏變成中學了。經緯書院是從聯合書院分出去的,開設了佛學系,先父也應該在該系負責過教學。

問:何敬羣教授是什麼時候在新亞書院和浸會學院執教的呢?

答:先父於1957年開始教學生涯,先是應黃華表先生之邀在珠海學院兼課,不久更在包括新亞在內的不同書院執教。中文大學成立以後,港英政府要求教授要持有學位,由於先父自學成材、沒有正式學位,因此依然以兼任身份在新亞書院負責詩選、詞選等課。後來幸好浸會學院給予機會,向他提供全職的教席,他便在浸會工作到1983年退休,年屆80。我們小時候聽到這些故事,都為先父感到不值。他指導的學生,有些後來都成為了中大教授。我最記得有一位名叫楊勇。在我小時候,楊勇不時造訪我們在大埔的家,所以我有印象。他是在新亞畢業,父親指導過他。

問:你還記得何教授的哪些學生和詩友呢?

答:先父退休前,往往有晚輩學生陪伴。其中新亞方面,韋金滿算是先父的門人。還有一位姓李的,好像是在田灣當校長。由於我就讀港大後便搬到宿舍,之後工作、結婚,一直住在香港島。只有逢年過節才回父母家。所以先父晚年有哪些學生,我不大知道,現在也不太記得名字。

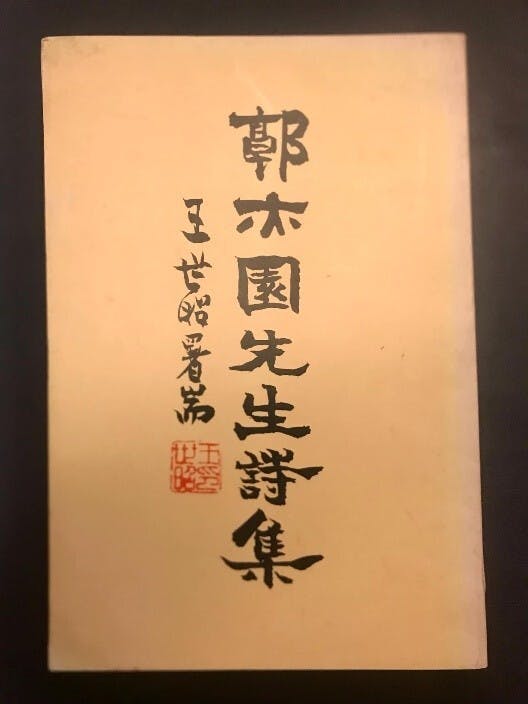

詩友方面,王貫之、曾克耑(1900-1975)、涂公遂(1905-1991)、郭亦園、饒宗頤等,這些名字我都記得。先父與郭亦園是好友,郭氏身後,先父與詩友們整理出版了他的詩集。年輩稍晚者,我還記得陳肇炘、洪肇平、何乃文等。還有潘新安,後來成了我的病人,我們是老朋友。

先父和詩友聚會,不時會去圓玄學院、青松觀、青山禪院等不同寺廟走走,一去便作詩。剛才說過,我還是小孩時,父親也會帶我去。小孩嘛,又有玩的、又有吃的,當然樂意一起去。我就是這樣認識父親的詩友。

問:健耕先生留學美國後,何教授有沒有去探望他?

答:沒有。先父在香港數十年,幾乎完全沒有外遊。唯一例外是1978年在我建議下到台灣一遊,因為那裏有他的詩友在。這已是最遠的行程了。那次隨行的有庶母和韋金滿夫婦,先父還因此創作了詩歌〈台灣行〉十章。

問:記得何教授的同鄉詩友劉太希先生(1899-1989)就是在1967年前後移居台灣的。

答:是的。早在大陸時,劉太希便與先父結為莫逆之交。居港時期,很多與政治相關的人物都害怕六七暴動。但父親只是生意人,反倒不怕。當時大陸的三反、五反和鬥地主等風波都已過去了,大概不會再波及香港。再說害怕也沒用,只為父親那時已沒有資金,沒有能去的地方。

問:那麼何醫師的母親對你有什麼影響呢?

答:父親的元配楊夫人生下一個女兒後便去世,我的生母黃夫人是續絃。母親是很虔誠的佛教徒,寫得一手好字。她幾乎什麼都不管,每天早晨4點多便起床拜佛──是跪地而拜那種,還吃長齋。所以她身體很好,一直活到90多歲。庶母田夫人則隨父親負責外面的應酬,沒有子女。父親生意興隆時,要四處巡視生意,而母親足不出戶,於是便娶了妾侍。以前的社會,成功人士往往有妾侍。移居香港後,家裏不但拮据,住的還是簡陋的劏房,但我們一家人依然過得很和睦。在大埔家中,父親還是不時招待好多朋友。庶母煮得一手美味的江西菜,客人們都讚不絕口。

問:1979年大陸開放之後,何教授回過內地嗎?何醫師自己曾否回過江西?

答:沒有。改革開放後,先父因為身體以及各方面原因,一直沒有返回中國大陸走走的想法。倒是我的堂兄偶爾以雙程證來港探望先父。我在1980年代曾經回過江西一趟,看看家鄉的情況。那時的江西與父親所描述的情形,已完全不同,所幸見面的一兩位親戚,講的仍是江西話。

問:請問何先生是否於1990年代仙遊?他日常的文件、手稿有保存下來的嗎?

答:先父是在1994年1月27日去世的。我們不是行內人,也不太懂得他的文章。因此現在父親留下的只剩幾本書,其他都散失了。我們那時候不知道這些都是寶。

問:何教授的訃聞,印象中《新亞生活》是有刊登的。這次藉編輯《益智仁室詩說》的機會,我們邀請了何教授的好幾位學生輩撰文,或列為序言、或收入附錄。其中羅秀珍女士所作〈何敬羣老師對我的影響〉即將刊登於《新亞生活》10月號,讓讀者先睹為快;李學銘、陳志誠兩位教授的序言,稍後也會陸續刊登。這也可謂新亞書院與何教授重拾聯繫吧。

答:先父的著作不少是以文言文撰寫,只是今天普羅大眾已未必看得明白,遑論學詩。我想你們日後有機會,可以擇取他的詩文作語譯,讓更多人能夠閱讀。

問:但願如此!1949年以來,兩岸四地只有香港幾所高校的中文系能在「詩選及習作」一科堅持將舊詩創作列為固定的教學環節。任教此科的先賢雖為數不少,但留下的完整講義卻只有何教授《詩學纂要》一種,而《詩學纂要》的內容往往又來自前此寫成的《益智仁室論詩隨筆》,可見二書彌足珍貴。《論詩隨筆》於1962年出版,對象讀者主要是同儕詩友,文字比較典雅。而《詩學纂要》作為教材,出版則在12年後;當時何教授已任教於浸會學院,是系主任徐訏先生鼓勵他出版此書的。何教授在好幾所學院都負責「詩選」課,所以我們將二書合為一帙,整理重印。可惜由於時間緊促,我們目前能做的除了重新校對外,就是納入兩篇相關論文作為導讀。然而,我們非常希望此舉能引起有識之士的興趣,日後更深入地推介、研究何教授的著述。

答:非常感謝你們的努力!

問:何醫師不客氣,我們才要多謝你對這項工作的大力支持。祝你身康體健、生活愉快!

答:謝謝!