小時候,身邊的同學,念書之餘,大多學習樂器,鋼琴、小提琴……至於舞蹈,習舞之人則比較少,而且以學芭蕾舞的居多,毛妹、王仁曼……是報章上常見的名字。

中國舞蹈,古已有之。「情動於中而形於言,言之不足故嗟嘆之,嗟嘆之不足故詠歌之,詠歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。」《毛詩序》早就道出,當言語失效,甚至連歌唱也不足以表達情感之時,人們就會情不自禁地手舞足蹈起來。

大學時讀杜甫詩,念到《觀公孫大娘弟子舞劍器行》:「昔有佳人公孫氏,一舞劍器動四方。觀者如山色沮喪,天地為之久低昂。」始知盛唐是中國舞蹈發展的黃金時代,舞劍也是常有之事,公孫大娘是唐代傑出的舞蹈家,舞藝超群,既活躍於民間,又聞名於宮廷,據說曾多次被唐明皇傳召入宮,表演劍舞技藝。

其後,任職教師時,目睹學校課外活動開設的舞蹈班,亦多以教授中國舞為主。至於現代舞,大概到八十年代,才開始逐漸為人所認識。

「城市當代舞蹈團」(簡稱CCDC),是香港首個專業當代舞團。自2007年度開始,香港本地九個演藝團體,由民政事務局直接資助,CCDC是「九大藝團」之一,得到政府恆常資助。

舞蹈中心屹立於黃大仙沙田坳道,已有42年之久,不但成了舞蹈界的地標,亦是不少人學習舞蹈的起點,多年來,它見證了本地舞蹈界,以至整個城巿的發展軌跡。

這個舞蹈界「老字號」,原址於10月底被收回,將重新發展作其他土地用途,CCDC舞蹈中心遷往大埔藝術中心,開展新的一頁。

在天台上創團

談到CCDC的歷史,舞蹈中心總監黃建宏(Kevin)說:「我的中學老師告訴我,她在小學時曾在這裏學過跳舞……」可見年代久遠。

話說在1979年,熱愛舞蹈的曹誠淵,希望在香港成立一個專業的現代舞團,他與多位志同道合的朋友,就在家族製衣工廠員工宿舍的天台創立CCDC。「這幢大廈原先叫做『天虹之家』,最初是曹氏工廠的員工宿舍,至1966年,最低的四層改建成學校,以較低廉的學費,讓員工子弟念書。」

「現時的舞蹈中心,前身就是天虹中小學暨幼稚園,直至1985年,因為學校搬到其他地方,樓下的幾層空置了,舞蹈團才從天台搬至一至四樓,其餘的幾層,部份單位改為團員的宿舍。近十年,樓上還設有Guest Room,可供來港交流的藝術家住宿。」Kevin希望將此地變成「樞紐」,作為一個交流平台。

「這裏共有八個排練室,日間主要供排練用,晚上是課室,有時亦有非正規的表演。至於正式的演出,就會租用外間正規的演出場地,如藝術中心。」CCDC第一個正式對外的公演的節目《尺足》,就在壽臣劇院演出。

「曹誠淵於80年代末,已回內地發展。近20年,他大部份時間都在內地工作,曾在『廣東現代舞團』,擔任藝術總監,還在北京創立了『雷動天下現代舞團』。至於我們一班同事,主力發展香港的業務,藉着他在內地建立的網絡,安排香港的舞蹈員返回內地表演。」CCDC跟內地的舞團,多年來一直都合作無間。

「香港扮演着一個獨特的角色,好像一個窗口。」Kevin指出,CCDC每年舉辦的「城市當代舞蹈節」,不單只為本地觀眾帶來海內外優秀的舞蹈作品,亦提供平台,讓不同國家、不同地域,如中港澳台日韓等藝術家交流觀摩。

「前幾年,我們會邀請外國的藝術節總監或策展人參與這個舞蹈節,希望他們看中一些合適的節目,進而邀請香港及內地的舞蹈家往外地表演。」他聳聳肩,繼續說下去。「不過,今年11月,由於疫情關係,很多外地舞蹈員都來不了,實在好可惜。」

Kevin強調,「我們的工作,絕非限於CCDC一個團,而是希望透過它去爭取資源、建立網絡,以支援整個業界,這一直是我們的目標。」

以藝術家為本

「CCDC是個不斷成長,不斷轉化的舞團。在剛開始之時,曹誠淵、黎海寧等創團者都好在意香港的角色。」Kevin引述曹誠淵的說法,「在香港,自然會做中西文化匯聚的東西。」

「然而,什麼叫做中西文化交流?在早期的創作中,對於這個問題,他們亦有不少思考,每一個藝術家對這個概念,可能有不一樣的想法。」他笑着說。

Kevin繼而指出,CCDC與其他國際知名的舞團不同,「外國的舞團,多由創團人掌舵,例如Pina Bausch(翩娜‧包殊)創團後,舞團的演出,都是她的作品,他們會面對一個問題,就是這位舞蹈家逝世後,舞團如何維繫下去?」

他強調「從太初開始,CCDC是一群喜歡現代舞的年輕人聚在一起,共同搞出來。」有別於其他舞團,CCDC是一個以藝術家為本的平台,提供創作的空間,讓他們去發表作品。

「每年安排的節目,分別由多個舞蹈家負責,最初十年,有曹誠淵、黎海寧、彭錦耀,再加上其他客席藝術家,讓不同的舞蹈家擁有個人的創作空間。在90年代,潘少輝、梅卓燕、伍宇烈等不同風格的作品湧現,直到目前仍是如此。」Pina已成為一個流派,但CCDC從沒嘗試發展成流派,定於一尊,而且還會邀請不同的藝術家去創作,特色就是百花齊放。

「例如黎海寧做『舞蹈劇場』,而潘少輝就聚焦於『環境舞蹈』,梅卓燕主要創作一些由中國舞蹈變化出來的現代舞。至於曹誠淵,則喜歡從中國文化中尋找靈感,他的舞蹈作品,大多是從中國的歷史、傳說發展出來,如《三千寵愛》、《蘭陵王》、《尋找大觀園》、《西遊記》等,各有不同的風格,可說是各自各精彩。」Kevin細細道來。

黎海寧是創團成員之一,也曾任CCDC的藝術總監、駐團編舞家。「藝術創作可以援引經典、改編名著,Helen的作品源自跨界別,例如《九歌》靈感,來自譚盾的音樂,《孤寂》取材自小說《百年孤寂》,《永無休止》則受到電影大師奇斯洛夫斯基的啟發……」這可能跟她的成長背景有關,父親是音樂家,母親是新聞工作者,她自小耳濡目染,浸淫於不同的文化中,為她開拓寬廣的視野。

除演出駐團編舞的作品外,CCDC還經常邀請海外的舞蹈家來港,為舞團編舞。過去,跟舞蹈團合作過的舞蹈家,有「雲門舞集」的創辦人林懷民,德國舞蹈家貝嘉,英國的莫爾頓、高爾里、史桂雅斯、祈美莉,以及美國的原文秀、羅斯.帕克斯及穆朗丹等,舞團曾被新加坡譽為「亞洲未來的舞蹈團」。

CCDC亦孕育了不少本地的藝術家,如梅卓燕,她與CCDC淵源甚深,「小梅多個創作,都在這裏發生,如她創作的《日記》I、II、III,曾在舞蹈中心公演,而《日記》I至VII,則全部在這裏排練、誕生。」

至於現時的藝術總監伍宇烈,早年曾赴加拿大及英國深造,1993年回港後,第一齣專業作品,就是為CCDC創作的《單吊‧西‧遊記》,開始了合作關係後,他也斷斷續續為CCDC做編舞和設計工作。祖籍台山的伍宇烈,最新的跨媒界舞蹈作品《大鄉下話》——「城市當代舞蹈節」開幕節目,就在11月中旬,於西九文化區自由空間大盒上演。

「2000年後,我們開始注重培育多些新晉的年輕藝術家,主要是要培養接班人!」每年舉辦的「北京舞蹈雙周」、「廣東現代舞周」,是很好的橋樑,既可讓內地的觀眾認識香港的藝術家;亦可透過彼此的觀摩交流,互相啟發,進而合作。

Kevin提到,在「北京舞蹈雙周」及「廣東現代舞周」中設有「青年舞展」,「這是一個重要的板塊,歡迎來自任何省份、任何城市的年輕人參加,只要他們對現代舞有興趣,而且編排了作品,姑勿論其水準如何,都可以有機會在舞蹈節中表演。」每天上午三個小時,是表演時間,透過這個機會,舞者可以互相認識,邊看表演,邊聊天,網絡亦因而連結。

「現時在內地,很多地方已經有小型舞團。他們佔有優勢,因為地方大,好像歐美一般,演出機會較多,演期亦可以較長,還可以汲取意見,將作品不斷改進,不愁沒有場地和觀眾,不像香港般,既缺少表演場地,亦缺乏觀眾。」談及香港面對的困難,Kevin如是說。

開展教育工作

「記得CCDC成立後一年,第一個表演的舞蹈作品《尺足》,大家都滿懷希望,日以繼夜排練,希望為觀眾帶來最精采的演出。豈料表演當日,竟發現壽臣劇院內,四百個座位,就只有疏疏落落50位觀眾。」Kevin把當時的情景,說得歷歷在目。

「沒有觀眾,就得想辦法去培育。」他們意識到推廣現代舞,培養觀眾,需要從教育入手,例如到學校巡迴演出,年復一年做下去。據說最高峰期,曾一年到訪99間學校表演,一切得來不易。

大概在1993年開始,康文署邀請CCDC主辦「現代舞培訓計劃」,「參與的學校,每年有18間,每間學校獲分派一個導師,在課外活動的時段上課,課程包括基訓、跳舞……然後師生共同創作,一齊排練一個舞蹈。」在每年的暑假,十多間學校,共300多個學生,登上舞台,在大匯演「舞出艷陽天」中,將他們的學習成果,展現在觀眾眼前。

多年來,現代舞在香港從不被大眾認識及接受,已逐漸建立觀眾羣。

CCDC舞蹈中心於2004年成立,其前身是舞蹈團的教育及外展部,業務範圍主要為舞蹈教育、外展計劃、社區表演,以及藝術推廣工作。「我們當時將其中一個排練室,改建成賽馬會舞蹈小劇場,期望營造一個討論、分享及資訊交流的環境。」

舞蹈中心在過往幾十年,扮演一個非常重要的角色,「擁有自己的場地,可持續做表演,又可以舞台為平台,供不同的舞蹈家創作。」這裏有多個排練室,其中兩個留待CCDC排舞用,平日晚上及周末會安排課程,平日的上、下午則會免費或以優惠價租借給業界排練。每年借用排練室創作的舞蹈作品,多達五十個。正因如此,這裏就成為舞蹈創作人、觀眾、學生匯聚的地方。

Kevin認為,空間對舞蹈創作非常重要,「舞蹈從第一天開始,便在工作室中發生,其形成全靠排練的空間,從一個意念慢慢變成可見的作品,舞蹈就是這樣孕育出來的。」

頓了一頓,他接着說:「現代舞跟話劇截然不同,專業的舞者也是創作舞者。舞台劇有既定的劇本,演員就着劇本的內容演繹,但編舞卻不一樣,開始時,表演者已參與其中,當然編舞者先有一個意念,然後就在排練室中,與舞者相互刺激、啟發,再經過琢磨、浸淫……到成形時,已有不少轉變,甚至可能推翻了先前的意念。」

舞蹈中心開辦的課程,極為多樣化,包括中國舞、芭蕾舞、現代舞、踢躂舞、爵士舞、瑜珈,以至另類舞蹈,如肚皮舞、Hip Hop等,林林總總,供不同的學員選擇。

「開辦課程固然是為了推廣,而學費的收入,對整個舞團的營運,亦大有幫助。收入最好的那一年,大概在2018至19年,差不多有1200萬。」近兩年,疫症帶來的影響,卻非常嚴重。

「2020年的第一季最慘,可謂苦不堪言,所有課程全部取消,收入全無,我們只能支付一半導師費,勉強捱過最艱苦的一段日子。」整個業界都是如此,他也感到很無奈。

要學會向前看

驀然回首,他們感到很惋惜,「可是,黃大仙這幢大廈,其實也不知道還可以支撐多久,樓齡是個大問題,60年代的樓宇,可說是百孔千瘡。大約在半年前,我同時收到屋宇署七封信,如果房子不是在2020年已賣給發展商,我們便要面對很多歷史遺留下來的問題。」Kevin坦然道出個中隱憂。

「這座大廈,背後反映了一個活生生的香港故事。試想想,在1979年,黃大仙還屬於基層市民的社區,但隨着東九龍不斷發展,這個地域已經變得越來越熱鬧,將來甚至可能會發展成為豪宅區。」面對搬遷問題,他們早在大埔藝術中心租了三個排練室,從今年一月開始裝修,四月已開辦一些課程。

大埔藝術中心的前身,原是大埔官立中學,其後由政府撥款,將廢置的學校進行活化、改裝而成。

展望將來,「我們的策略是化整為零,計畫以『衛星模式』去發展。」他們預算先做一些考察工作,了解大埔區,以至從大圍到上水整個區域的居民需要。

「其實探索的方向,還可以有很多。舞蹈除了是表演藝術,還有社交作用,亦可視之為一種運動,藉以保健,例如有些舞蹈家已在構思,甚至為長者着手創作舞蹈。排練室也可以化身成為一個『實用舞台』,將來舉辦的課程或活動,可以朝這個方向思考。」Kevin滔滔不絕地說下去。

「以往,CCDC也曾為黃大仙居民度身訂造活動,但主力是做『舞蹈社區』的工作,包括創作人、舞蹈員、學生……服務對象就是『喜歡跳舞的人』,就好像一些機構服務少數族裔、單親媽媽一樣。我們將來會多做些具體的地區工作,因為疫情關係,在大埔的藝術中心,很多工作尚未能付諸實踐。」Kevin期待「衛星模式」的試驗,能成功展開。

康文署的社區文化大使,也曾在大埔的廣場、公園中舉辦活動,供坊眾觀看,但因為防疫,現時已全部搬回室內演出。

在90年代,CCDC也曾經在大埔演出,潘少輝創作的「環境舞蹈」,就曾將舊大埔墟火車站原址改建而成的「鐵路博物館」,化身為表演場地。

藝術家在不同的地方吸收靈感,任何東西也可以是創作的起點。「希望將來會有不同的構思,在大埔不同的地方發生,例如在林村的真假許願樹中做戶外表演……現在當然不可能。」

「我們要學會向前看!」20年之後,大埔可能已變成另一個中環。

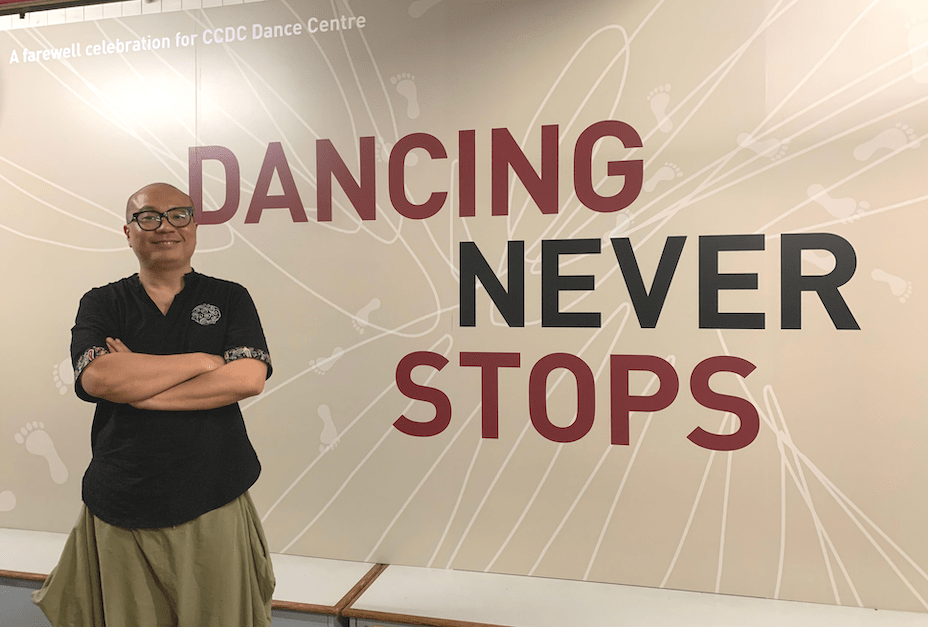

臨別之際,在Farewell celebration中,他們提出的口號是Dancing Never Stops!

舞,是永不止息的,只要有人,就有舞蹈。

「我們的舞蹈中心,搬到哪裏去,一點也不重要。沒有這個舞蹈中心,可能有第二個,甚至沒有具體的空間,我們仍可以跳舞,只要大家繼續去創作、演出、欣賞舞蹈就可以了。」Kevin斬釘截鐵地說。

正如聞一多在《説舞》中所言,舞不僅是「生命情調最直接、最實質、最強烈、最尖鋭、最單純而又最充足的表現」,也是「一切藝術中最大綜合性的藝術。」期待CCDC舞出新氣象,將舞蹈的種子繼續散播出去。