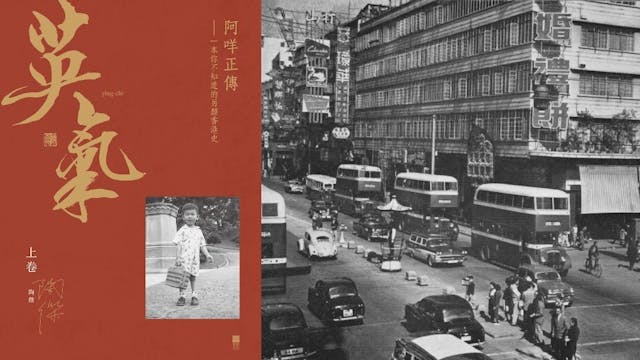

最近一段時間,一本名為《英氣》的傳記成為暢銷書,蟬聯《亞洲周刊》書籍榜長達9周。書中談及傳記主角石中英曾在70年代和《十月評論》的過百人進行論戰。這是香港毛派和托派較為大規模的論戰,表面上討論的都是歷史問題,除了對左派理論問題很感興趣的讀者外,似乎難在當時社會引起廣泛關注,但結合當時的社會環境來看,這次論戰很可能意外改變了香港政治勢力的格局,值得仔細研究。

當時香港不乏論戰,但這次論戰有兩個特殊之處。一、石中英文章是發表在屬於大眾刊物的《新晚報》,而不是《盤古》或者《香港工人》等理論刊物;二、石中英由1974年寫到1977年,雖然只有10篇文章,但時間跨度長達3年。以致一些經歷過那個時代的知識分子對此次論戰都會略有耳聞。

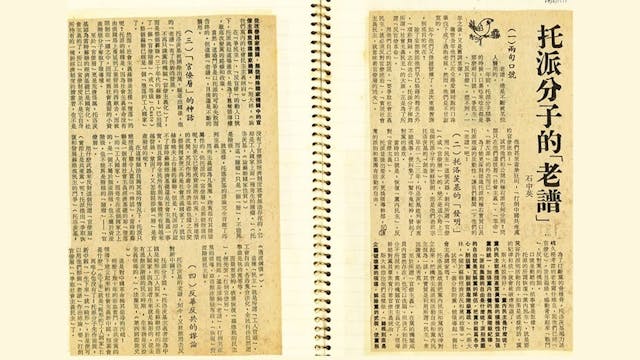

托派是指「第四國際」(統一書記處派)在香港的支部,領軍人物是向青,文章主要發表在他們的機關刊物《十月評論》。托派與石中英的論戰,其後更集結成小冊子《他們如何反對托派──石中英先生的反面教材》,共收錄四篇石中英文章和一篇署名「學史」的文章,以及托派寫作組的九篇反駁文章。托派之所以用「他們」來形容石中英,原因在於當時的托派們相信石中英是新華社內的一個寫作班子,並且認為石中英的文章是「較有一點點內容的」,故此視之為批判的焦點。當時他們並不知道,石中英只是20多歲的年輕人,相關知識純屬自學。文章之所以能在《新晚報》發表,也只是因為石中英曾在《新晚報》的《學生樂園》做過編輯,在周日副刊《風華》「批托」時,只是個英文書院的數學教師而已。

《英氣》作者陶傑在一訪問中認為,這段歷史並不重要,是個「偽命題」。其理由是托派人數很少,不足以影響香港的政治局勢。暗示毛派在六七暴動之後,不敢直面港英,只敢挑軟柿子捏,這種說法看似很有道理,其實是事後諸葛亮。回顧當時背景,左派剛剛經歷六七暴動,原本的工運和學運力量都大為衰減(可以想像一下今天民主黨在香港的境遇)。當時的托派乘勢崛起,托派這種既有馬克思主義浪漫情節,又沒有任何現實負面包袱的主義,有充分條件迅速吸引大量吸引香港的進步青年到他們的組織當中。在工聯會元氣大傷,加上港英政治部嚴密監視下,托派冒起本身,就是對於工聯會重的大挑戰。

針鋒相對的兩種觀點

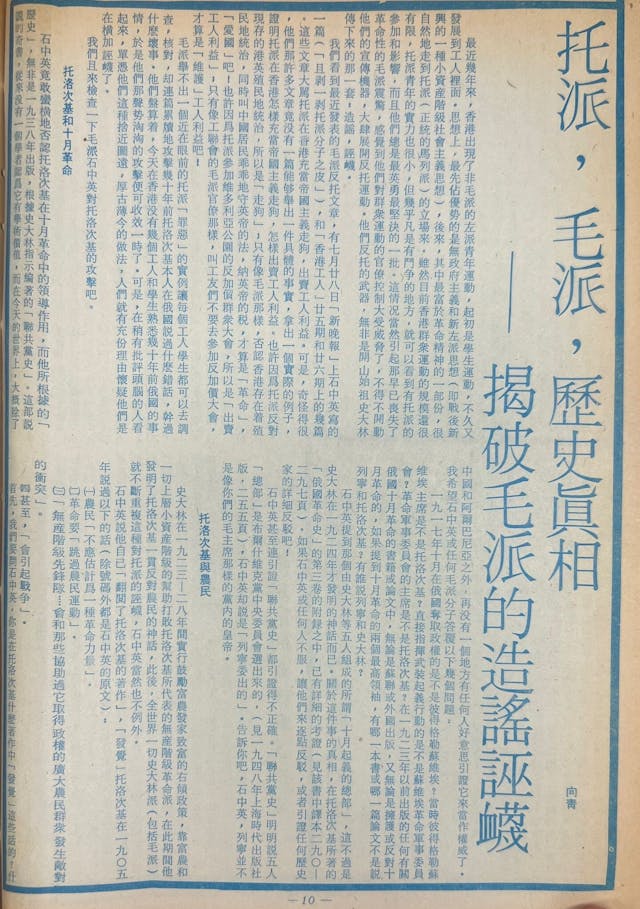

托派指責毛派為官僚主義,「與世界金融資本,當地的殖民統治者保持密切關係」;而石中英則批評托派「日益猖獗狂搞分裂、破壞」,「出賣工人利益」。托派領袖向青在另外一篇文章寫到:「可是,奇怪得很,他們那許多文章竟沒有一篇能夠舉出一件具體的事實,拿出一個實際的例子,證明托派在香港怎樣充當帝國主義走狗,怎樣出賣工人利益。」

不明就裡的讀者或者會以為,這場論戰是石中英主動發起,但石中英的第一篇文章已經說的很清楚,他之所以要批評托派,原因在於托派先批評工聯會和學聯:「他們(托派)認為工運在1967年後『停頓』了,空白了六年,但自從他們插手後,去年,『工運』又復生了。」

這種說法對於遭港英全力打壓的工聯會來說,乃至剛坐牢出來的工運領袖來說,真可謂情何以堪。特別是石中英本人在六七暴動時,就僅僅因為印製攜帶「抗暴小報」,16歲便成為了「少年犯」,被關押在赤柱監獄的YP倉內。

石中英還批評托派:「他們(托派)說年老工人的鬥志已『退化』了,工會已開始成為『阻礙工運』的力量。」並批評托派「加強他們的矛盾,使其對立,削弱其戰鬥力。」托派明確表達希望取而代之的意思,這就更加佐證了當時香港左派對於托派崛起的擔憂。

如果要客觀分析這場論戰,不但要看托派回應了什麼,也要看迴避了什麼。石中英最具體的批評是1974年8月1日的〈托派對「通貨展」的拙劣表演〉,在這篇文章當中講述了當時毛派和托派的路線分歧。托派認為應該「馬上行動」,而學聯認為應該先做調查研究。在現有的文獻當中,未能找到托派對此文的反駁,也沒有將這篇文章收錄進小冊子當中。

石中英不滿托派指責辦通貨展的學生領袖為「學生官僚」,更不滿托派批評「訪貧問苦」也「只是大專生拼命在社會中找尋一些最辛苦最貧窮的事例來稍微減輕他們生活的無聊」。石中英在該文中寫到:「大多數的同學認為,不深入了解勞動大眾的現狀、需求,不深入探討物價飛漲的因由,任何激進的行動都是盲目的」。

讀者一旦忽略了這篇文章,就很容易被誤導。例如網站「中文馬克思主義文庫」在《他們如何反對托派》一文的《錄入者說明(暗火)》當中,錄入者就接受了托派的說法,指責毛派「要漠視甚至無恥地公開壓制工人勞動群眾對『愛國資產階級人士』的反抗鬥爭。」這恰恰是因為錄入者沒有看到《托派對通貨展的拙劣表演》一文而產生的誤解。

毛澤東曾經在1930年寫過《反對本本主義》一文,提出「沒有調查,就沒有發言權」。香港學聯的行為,符合毛澤東提出的工作方針。而托派自許「總是最英勇最堅決的一批」,要求毫不妥協的「馬上行動」,借用意大利共產黨領袖葛蘭西在1932年的評價:「(托派是)在一個正面進攻只會導致失敗的時期,試圖堅持正面進攻的政治理論」。這一作風在香港的托派當中,也是一脈相承。

托派希望表達什麼?

《十月評論》的社論指:「不可以也不應該為了自己派別的利益而拒絕對付階級敵人的共同行動,特別不應對其他派別進行污衊。」但是由石中英引述的文章來看,托派批評的力度已經遠遠超越了「批評工作路線」。在同本小冊子當中,向青更指「新的一代革命者正在興起,謊言也挽救不了毛派官僚的衰落」。

結合上述的文章和行動,可見托派試圖在1967年之後,有意圖取代工聯會領導香港的左翼運動。換句話說,這次爭論的重點不是對托洛斯基歷史貢獻和理論的討論,而是對於香港工運領導權的爭奪。

70年代是香港風起雲湧的年代,也被稱為學生運動的「火紅年代」,麥理浩在1971年出任港督之後,也帶來一系列的改革措施。這些都很容易讓人忘記,香港當時處在一個什麼都有可能發生的十字路口。那麼問題是,托派有機會發展壯大嗎?答案是很有可能。

當時的工運組織,除了最主要的工聯會外,大致上還有國民黨領導的工團總會和1966年成立的基督教工業委員會。工團總會在70年代已經式微,基督教工業委員會後來發展成香港職工會聯盟(職工盟),但在當時尚不成氣候。

對於港英來說,雖然最激進的行動都不是工聯會發起,但只要能夠削弱作為左派龍頭地位的工聯會,在當下無論什麼派系壯大,客觀上都對港英有利。更重要的是,港英無需親自下場支持任何一方,只需要不打壓某些組織,就已經可以達到目的。

托派領袖向青本人在50年代遭到港英遞解出境,據稱後來又不知道什麼原因可以回到香港進行活動。據向青的後輩區龍宇在2022年的回憶文章指:「(殖民政府)對付左翼青年的街頭行動,甚至派傳單,不是刁難就是檢控,只是不控重罪而已。」這和傳統左派遭到遞解出境之後就再也無法回到香港,派傳單就判為「YP」入住「大祠堂」相比。港英政府更擔心誰,自不言而喻。

能夠組織上百人進行理論的論戰,已經顯示出托派的動員能力,而且在當時,托派還在不斷發展壯大中。據吳萱人〈代變中看六、七十年代文社運動承傳/附錄 2〉一文稱:「《七O》雙周刊被第四國際旅港老人招手的時期,石中英在報章大力伐討,弄得老人們要另出小冊子作總回答」。

這場論戰可以說意外打破了托派在香港的發展部署,如果沒有這場論戰,在港英默許的情況下,托派發展出一套不同於工聯會的工運組織,成為真正能夠影響香港政局的一股勢力,其實並不是完全沒有可能。又或者當時的各個派別能夠真的做到不對其他派別進行污衊,香港長期資強勞弱的情況也可能發生變化。

但歷史又沒有假設,托派在歷史上先後被斯大林和毛澤東打壓,其遭遇值得同情及理解。但托派又錯誤的將批判的重點放在香港的主流左派,其攻擊力度遠超理論上最大的敵人港英,導致無法和其他派別組織統一戰線,最後「依附」在泛民的旗下,喪失獨立性,又注定了他們被邊緣化的命運。

《流金歲月》第二集系列文章:

- 石中英:托派對「通貨展」的拙劣表演

- 李若浮:香港歷史的另一種可能 評70年代的石中英與托派論戰

- 施永青:長毛當選後怎樣?──香港托派舊事

- 陶 傑:香港托派和梁國雄──《英氣》背景導讀