重看董橋的《董橋七十》。第一次翻看此書,已是十年前的事了,原來有些人沒有見,有些書沒有翻看,一個不覺,已有十個年頭。

有情歲月

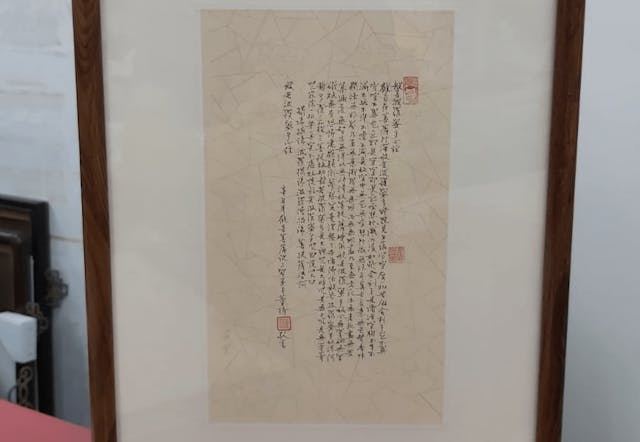

鄭天儀傳來幾幅董橋的墨寶。幾年前在她的書店,近距離欣賞過董橋的書法。

看董橋說「寫字的故事」,他小時候也喜歡練字,「可惜心神散漫,旁騖雜亂,寫字入帖既淺而出帖又快」。說如今年紀大了,他的字「只披了一層蝯叟薄薄的皮毛」。看了他的「蠅頭小字心經」、另一幅「平生事……」,都很可觀,董橋可把話說得謙遜了。2011年,年過70的董橋,選出以前寫過的文章,共70篇。第一篇《甲寅日記一葉》寫於1974年。最後一篇《李子不甜》在2011年寫成。近40年的日子,董橋把他的人生經歷說得動聽。「人生快事……有誰有幸過一天愜意的日子」。生活儘管有着太多的不如意之事,董橋倒是過得挺寫意的。

「17歲從南洋搭船回台灣求學」,帶着一個錦盒,裏面有着父親的信、老師的詩稿。董橋說:「這個錦盒恍如我筆墨生涯的錦囊」,一生受用不盡。

1977年董橋從英國返回香港,他的觀察:「借來的土地借來的繁華借不到明天的太陽,香港慢慢的變了。」

不過,香港仍有很多可以一說的故事。雖然這樣的講故事已經式微了,董橋仍是把那些年的人和事講得精彩。

看《董橋七十》,喜歡看他寫與誰一起喝茶吃飯的好時光,他筆下的前輩、文化人,我也是有見過的,就是沒機會坐下來喝杯茶,更不要說吃頓晚飯了。

胸中·筆底

「溫情」:「一在胸中,一在筆底」。董橋《語絲的「語絲」》一文,寫的是金耀基教授,道出金教授筆下有情,而人又如其文。金耀基談德國社會學家韋伯,「說他一向要人『像人一樣』去應付時代的問題。」「說的還是人心中那一星溫情」。

董橋這樣寫:「胸中溫情涵攝於良知之教養裏面,筆底溫情則孕育在文章的神韻之中。」而金教授二者兼備,因而待人、下筆皆見「溫情」。

上世紀80年代在港台訪問過金教授,談他的《大學之理念》、《海德堡語絲》。金教授說的不光是做學問,還有待人之道。

其後有機會與金教授的兒子(我的家長)見面,還有他的孫兒(我的學生),遂明白金教授多年「身教」,日子有功。

港台鄭啟明又為我安排,訪問了《讀者文摘》中文版總編輯林太乙(林語堂次女)。林太乙在《金盤街》、她的著作內頁簽名。那天談的不是她的小說,而是她主編的雜誌,有多大發揮空間。後來雜誌由董橋接手,做了好一段日子。董橋說:「我在林太乙手種的樹下享受了短暫的陰涼,連她順手替我潤色的英文句,我還享用到現在。」

當日問林太乙總編輯:「一個百字不到的笑話,你們會給二百港元?」她的回應:「是的,要原創的。」我寫了幾個自以為好笑的笑話,寄了出去,都是石沉大海。

不過,我卻趕上「尾班車」,撰寫的文章可以刊登在董橋主編的報刊上。起初是沒有字數限制的,但我不肯長話短說(是寫得多,稿費多?),最後只能在八百字一篇的框框內出現。

不一樣的女子

董橋筆下的揚眉女子可多,每一篇就是一個精彩的短篇小說。

先說《又見史湘雲》,董橋在37年前見過她好幾趟,然後,她似乎自人間消失。37年後再見面,是在老牌西餐廳Jimmy’s Kitchen。

女子被稱「史湘雲」,皆因有一次在友人家中吃大閘蟹,女兒紅喝多了,醉得不省人事。「37年前的史湘雲是個小玲瓏的姑娘,五官勻淨得像一朵待放的荷花,會彈琵琶,會唱京戲。」史湘雲每次出現,都會從家中取來不少溥心畬的字畫(她的父親與溥老是世交),供大家欣賞。其後她父親患病,逼着把不少溥老的字畫賣掉,董橋也曾在坊間「入貨」。

史湘雲對董橋說出當年「失蹤」原因:那一年她跟「國畫老師熱戀差點害他家變」,她的「父親氣炸了」,把她「關了大半年」。然後她嫁人,移居美國。從餐廳出來,她跳上的士,董橋描述:「史湘雲搖下玻璃窗招了招手要我保重。那一瞬間,我瞥見了從前那朵待放的荷影。」

另一篇《喜巧》,說的是上世紀60年代,董橋在文華酒店咖啡廳遇上一位看小說的女子。那時董橋接了份翻譯差事,會到「文華咖啡廳歇歇腳」。有一回坐得近,他瞥見女子「在讀毛姆的《魔術師》」。

有段日子,再也見不到這位漂亮女子。董橋這樣形容她:「好看得像山鄉裏無意中看到的一彎清溪,地圖上找不到,也像一本買不起的初版舊書,書衣秀雅如新,站在書架前摸一摸翻一翻都甘心。」

有位夏先生想「放掉一批祖傳文物」,經朋友介紹找到董橋。夏先生的女兒就是在文華看小說、喝咖啡的女子。她對董橋說:「叫我喜巧!」

原刊於《星島日報》,本社獲作者授權綜合轉載,題為編輯擬。