(一)

2021年10月30日香港中文大學新亞書院舉行「余英時教授追思會」。余英時先生是新亞書院第一屆畢業生,他更是創校校長大史學家錢穆夫子的入室弟子,並自此走上史學之路。

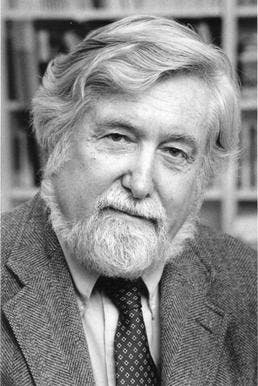

新亞畢業後,渡洋到美國哈佛大學深造,在70年的時間裏,余英時先後在哈佛、耶魯、普林斯頓等學府講學研究,培育許多新一代的中國史學俊才;而著書立說百千萬言,名重海內外,蔚為當代中國史學之北斗、泰山。余英時於2021年8月1日逝世於普林斯頓寓所,享年91歲,無疾而終,普林斯頓大學降半旗致哀3日。

新亞書院對余英時這位傑出「新亞人」當然有許多追思。我今天想說的是,余英時一生著述,多彩多樣,但他的書寫始終有一個中心關懷,那就是中國文化中的人文思想、人文精神,而這正是新亞書院創校、立校的文化理念,也即是錢穆夫子當年提出的「人文本位的中國文化」的理念。基於此,我寫〈余英時與中國文化的人文精神〉來追念我「有緣有幸同半世」的老朋友。

(二)

余英時去世後,《明報月刊》2021年9月號出了一專輯:〈一代文化巨星的殞落:敬悼余英時先生〉。《明報月刊》不以「史學巨星」而以「文化巨星」來稱謂余英時,實際上是十分貼切的,因為整體上說,余的思想史著作,都有探索、詮釋、彰揚中國文化的意涵,而更深入地看,他所彰揚的則是新亞書院所標舉的「人文本位的中國文化」,即是說他著墨最重的是中國的人文傳統或中國的人文精神。

創立新亞的三子之一的哲學家唐君毅先生對中國的人文思想闡發極多極透,唐先生指出文化中有人文、非人文及反人文3種思想,新亞諸先輩所發揚的是「人文」思想,而所揚棄的則是「反人文」思想。唐君毅所著的《中國文化之精神價值》是一本體現中國人文精神的傑作,英時大兄與我不止一次談到此書並信必可傳世。

余英時之人文思想自亦有受新亞唐君毅教授之影響。唐先生去世,哲學大師牟宗三先生撰文尊唐先生為「文化巨人」。余英時日後為唐君毅銅像所作讚詞,充分顯示他對唐先生的敬仰之情。

50年代,余英時在新亞5年(包括本科與研究所),師從錢穆夫子,課內課外,受錢夫子之啟發最深。錢夫子於1990年離世,余在〈猶記風吹水上鱗〉悼念錢師一文中說:「這5年中,錢先生的生命進入了我的生命,而發生了塑造的絕大作用。」毫無疑問,錢穆的學術思想亦在余英時身上留下烙印。

那麼錢夫子學術思想的終極關懷是什麼呢?余英時在第2篇悼念錢師的文字〈一生為故國招魂〉中闡明了錢穆的「學術精神」。錢夫子的學術精神就是「為故國招魂」。在他心中,中國的「魂」就是「中國歷史精神」,就是「中國文化精神」。其實,錢夫子所說的「中國歷史精神」或「中國文化精神」,也即是「中國的人文精神」。

我發現錢夫子有時直以「人文」作為「中國文化」的別名。錢夫子在逝世前兩年,曾作一春聯:

塵世無常,性命終將老去。

天道好還,人文幸得綿延。

錢穆夫子一生著作等身,他的「天鵝之歌」,也即他離世前最後絕筆一文〈天人合一觀〉(此文後以〈中國文化對人類未來可有的貢獻〉為文題),在1990年9月26日發表於台北《聯合報》副刊)。他以最平白的文字作了詮釋:

中國人是把「天」與「人」和合起來看。中國人認為「天命」就表露在「人生」上。離開「人生」,也就無從來講「天命」。離開「天命」,也就無從來講「人生」。所以中國古人認為「人生」與「天命」最高貴最偉大處,便在能把他們兩者和合為一。離開了人,又從何處來證明有天……我以為「天人合一」觀,是中國古代文化最古老最有貢獻的一種主張。

錢穆夫子(94之齡謝世)表示他從前雖多講到「天人合一」觀的重要性,但「現在才徹悟到這是中國文化的總根源」。錢穆夫子是大史學家,他對中國史學之祖司馬遷以「究天人之際」為《史記》撰作的旨趣當然是心領神會的。他的「天人合一」觀顯然與他的學術生命是常相左右的,而到了生死絕筆之際忽然心頭湧現出來,不能自已。

他說:

我老矣,有此發明,已屬不易。再要作深究,已非我力所能及,只有待後來者之繼續努力。我自信將來必有知我者,待他來再為我闡發吧!

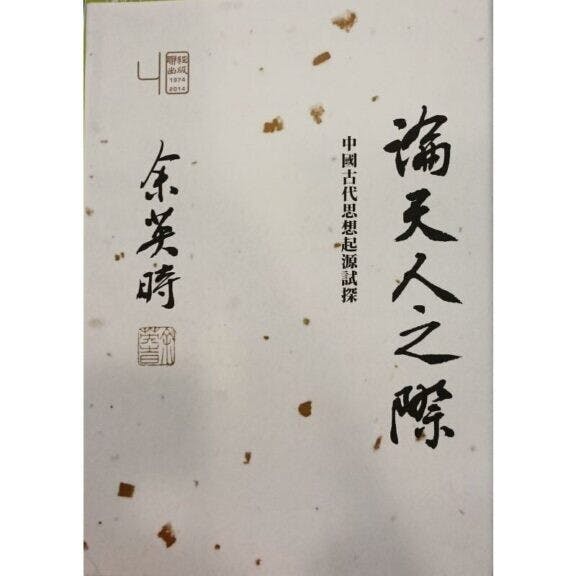

錢老夫子「天人合一」觀發表後24年,余英時以極大心力出版了《論天人之際》一書,而此時余先生已是84歲高齡的老學者了。余表示:「『天人合一』作為一項思考的範疇,在今天依然是中國人心靈結構中一個核心要素,它也許正是一把鑰匙,可以開啟中國精神世界的眾多門戶之一。」(頁73)

余英時此書從比較文化學的角度,深入探索中國「天人合一」思想的起源,終於得到一個重要的學術論點,即「天人之際」或「天人合一」是中國古代「內向超越」(別於西方「外向超越」)的思想特色(頁221)。我不能不說余英時是錢穆夫子心中期待的「後來者」,也不能不說余之200多頁《論天人之際》是錢的「天人合一」觀的最好「闡發」。

余英時的《論天人之際》的專論,「從醞釀到完稿,先後經歷了12、13年之久。」足可見他用心之深、心力之堅。我特別想說的是,錢穆的「天人合一」觀與余英時的《論天人之際》所彰顯的正是中國文化的人文思想、人文精神。寫到這裏,我不由想起錢夫子手撰的新亞校歌:

山巖巖,海深深。地博厚,天高明。

人之尊,心之靈。廣大出胸襟,悠久見生成……

(三)

余英時先生史學論述的性格與取向,最終決之於他的史學觀。我們知道,自20世紀初以來,中國史學界的主流所信奉的是「科學史觀」。1928年中央研究院的歷史語言研究所成立之時起,傅斯年、李濟、胡適所創導的便是以「科學方法」研究中國歷史的學風。實際上,以尋求「歷史規律」為治史目的之科學史觀當年也正是西方歷史學界的主流信念。

錢穆先生之史學早負盛名,但一直不受中研院「科學史觀」學派的待見,直到1968年,傅斯年、胡適已逝世,錢先生才得以高票當選為第7屆中央研究院院士。而此時「科學史觀」在西方史學界亦不再居於壟斷性位置了。余英時在1960年代以後,他表示:「我已不得不放棄『歷史規律』的概念」(余著《論天人之際》,頁4),顯然,歷史所研究的「人的世界」和科學所研究的「自然世界」是不一樣的。余英時說:

自上世紀60、70年代以來,以自然科學的實證方法來研究人文和社會現象的傳統想法已逐漸破產了。就社會科學而言,很多人都感到實證方法的限制太大,不夠處理「人的世界」中比較精緻的問題。因此詮釋學趁虛而入,出現了所謂「詮釋的社會科學」(Interpretive social science)。

我一直知道,英時大兄對於社會科學,特別是文化人類學、文化社會學,最感興趣,並且有深刻修為。他平生研究的重點就是中國文化,故對文化人類學者格爾茲(Clifford Geertz)以詮釋學立場研究「文化」的解說最為認同,余曾引格爾茲的原話:

我相信韋伯(Max Weber)所言,人類是懸掛在自己編織的意義之網上的動物。我把文化看作這些網,所以對文化的分析不是尋找規律的實驗科學,而是探究意義的詮釋之學。

我認為余英時自上世紀60年代後,他所展開的思想史或文化史研究,已明顯從科學史觀轉向「詮釋學史觀」,亦即他的治史目的已從「尋找規律」轉向「探究意義」了(參考《論天人之際》,頁4–7)。

在這裏我想提一點,余先生之放棄「科學史觀」決不是摒棄科學。科學是他絕對信任與尊重的,他只是認為科學不是唯一的知識,也即不認為自然科學是人類知識的唯一模式。他相信「自然科學的知識模式」以外,還有「人文研究的模式」(余著〈論文化超越〉,收入《錢穆與中國文化》一書,頁250)。很清楚的,余之不承認科學是人類追求知識的唯一模式,實際上,也是反對「科學主義」的知識觀。

誠然,這是上世紀60年代以來世界學術界批判「科學主義」的一種共識。早在1958年,牟宗三、徐復觀、張君勱、唐君毅聯名發表的〈為中國文化敬告世界人士宣言:我們對中國學術研究及中國文化與世界文化前途之共同認識〉長文對此一問題就有深切著明的論述;余英時之特別標出「人文研究的模式」,實際上一方面是為了反對科學主義知識觀所必然衍生的各種「決定論」(經濟決定論、政治決定論等等),而另一方面,是肯定「文化」有它相對獨立的「領域」(此是韋伯以來所逐漸建立起來的一種共識)。

正因為文化(以規範與價值為主)是「一個相對獨立的領域」,余英時提出了「文化超越性」(也是相對的超越)的理念(《錢穆與中國文化》,頁243–244),他說:

文化作為一種精神力量在今天顯然是無法否認的。放眼全世界,我們到處都看到宗教力量在復活,民族文化(也就是每一民族的文化傳統)在抬頭。這些都是「文化」推動歷史的證明。(《錢穆與中國文化》,頁247)

於此,我們見到余英時的史學論著,都隱約可見「文化推動歷史」的影迹。如《士與中國文化》、《歷史與思想》、《中國思想傳統與現代詮釋》、《中國近世宗教倫理與商人精神》等。最值得注意的是,余英時論中國文化特別著意的是其人文思想、精神世界與價值觀,而不論是思想、精神或價值觀皆一一集中性地呈現在一個個具體的歷史人物上。

余英時的《方以智晚節考》、《論戴震與章學誠》、《朱熹的歷史世界:宋代士大夫政治文化的研究》都是有代表性的著作;當然,余將考證與義理發揮得淋漓盡致的則是轟動大江南北史學界、文化界的《陳寅恪晚年詩文釋證》。此書真可說把史學大家陳寅恪晚年九曲迴腸的內心世界一一還原呈現,也充分展現了余英時的詩才與史識。余英時自己有言:

更重要的是通過陳寅恪,我進入了古人思想、情感、價值、意欲等交織而成的精神世界,因而於中國文化傳統及其流變獲得了較親切的認識,這使我真正理解到歷史研究並不是從史料中搜尋字面的證據成一己的假設,而是運用一切可能的方式,在已凝固的文字中,窺測當時曾貫注於其間的生命躍動,包括個體的和集體的。

我們知道余英時進入陳寅恪的精神世界,所看到最真切的是陳的「獨立之精神,自由之思想」。陳寅恪是把「獨立之精神,自由之想思」視為可以「與天壤而同久,共三光而永光」的中國人精神的終極意義。誠然,余英時因寫《陳寅恪晚年詩文釋證》而與陳寅恪的生命世界相接、相觸;而陳寅恪的人文終極關懷也成為余英時的價值抉擇了。

最後,我再一次指出,余英時的史學論著,在「科學史觀」外,別開生面,以詮釋學史觀為宗,治史之目的不在「尋找規律」,而在「探究意義」,在這一點上,余英時與乃師錢穆夫子,實多契合。余錢二子在史學取材、主題與書寫格調上均頗多別異面,各有風範,但二子皆以維揚中國文化,特別是中國文化中的人文精神為職志宏願。

有趣的是,錢穆夫子晚年的巨著是《朱子新學案》;余英時先生晚年的巨著是《朱熹的歷史世界》;錢余師徒二位史學大家均以朱熹做歷史的大文章;更有趣的是,錢老夫子用的中國史學的舊方法,和余夫子(去世之年九十有一)用西方的詮釋學方法竟是「彼此相通之處甚多。詮釋學所分析的各種層次,大致都可以在朱子的《語類》和《文集》中找得到。」(見余英時〈怎樣讀中國書〉,收入《錢穆與中國文化》,頁310)。

錢穆夫子與余英時夫子師徒二位史學大家在朱熹的精神世界中重遇暢談所見的同異,誠中國文化史上一道美麗風景。

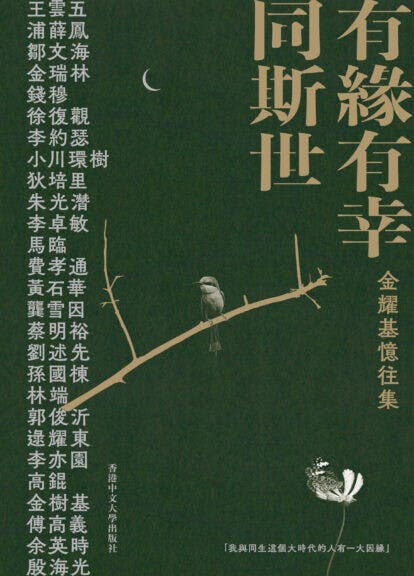

原刊於《有緣有幸同斯世:金耀基憶往集》,本社獲香港中文大學出版社授權轉載。

新書簡介:

書名:《有緣有幸同斯世:金耀基憶往集》

作者:金耀基

出版社:香港中文大學出版社

出版日期:2022年2月