「燕笙輝劇團」於去年12月3日開始,上演的四齣傳統粵劇,包括《呆佬拜壽》、《獅吼記》、《販馬記》和《三看御妹》,讓觀眾「輕鬆寫意度歲寒」。

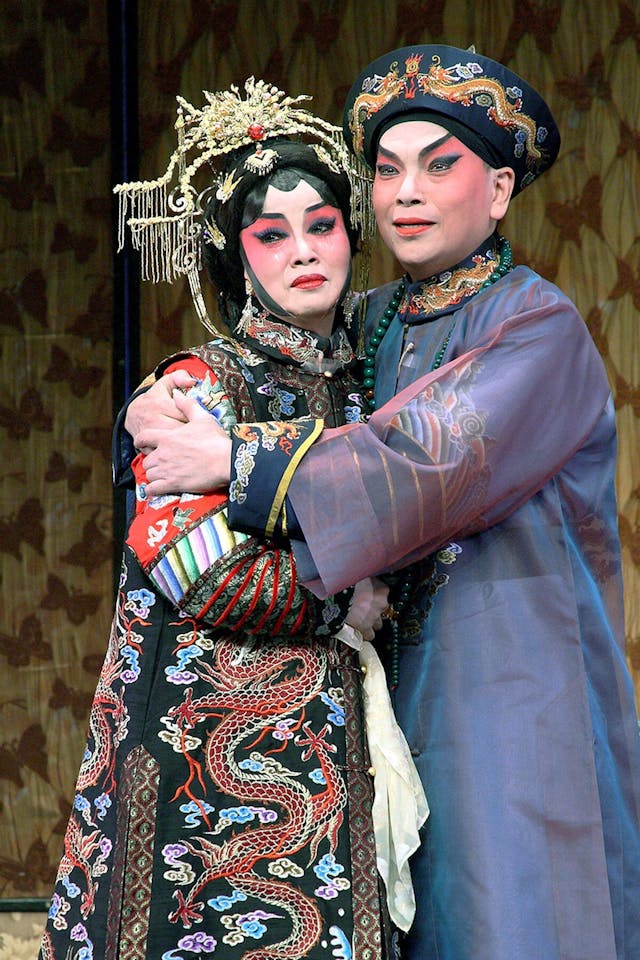

是次公演,主要演員有輝哥(阮兆輝)和燕姐(尹飛燕)。

我預早訂了票,準備入場觀賞,對我最吸引的劇目,就是《獅吼記》。

《獅吼記》的「跪池」一幕,道盡男士的風流,又怕老婆的本性。我看過粵劇,也聽過崑曲。記得10年前,曾欣賞國寶級崑曲藝術家汪世瑜、名旦王芳演出〈跪池〉,對此劇印象特別深刻。

此番輝哥、燕姐再次粉墨登場,重溫經典,實在令人期待。

尹飛燕為香港著名的粵劇正印花旦,多年來在戲行中默默耕耘,藝術水平極高,而且還為粵劇的傳承費心盡力,積極投入教育工作。我早就想訪問她,可是她比較忙,直到一月中旬,幸得朋友牽線,才約到她做專訪。

訪問那天,天朗氣清,惠風和暢,我們相約在大學站附近一間咖啡店喝下午茶。燕姐的兒子阮德鏘、小孫女阮婧恆也來了,三代同堂,好溫馨。大家邊喝茶,邊聊天。

話匣子打開,免不了細說當年。

雛燕從藝話當年

「父母共有9名子女,我排行最小,跟多位兄姊的年紀,相距接近20多年。」燕姐原名美嬋,自小長得胖胖的,乳名「阿B」,後來愈長愈胖,於是母親喚她「飛燕」,因為趙飛燕身輕似燕、掌上可舞,媽媽希望女兒長得同樣輕盈苗條。豈料她後來得了病,真的日漸消瘦起來。

燕姐坦言,「當時家境不太好,父親當海員,到年紀大了,沒工作;媽媽只好獨力支撐整個家庭的負擔。幸而在警署(差館)裏,接到洗燙軍裝衣服的工作。」其母工作認真、不怕吃虧,人緣極佳,接到的生意愈來愈多,從紅磡開始,然後是啟德機場,遠至青山、粉嶺、上水、元朗,以至到尖沙咀……幾乎環島一周,需要聘請很多工人做洗燙工作。

「警署內的洗衣房極大,我們一家子,就住在紅磡的『差館』內。」那時在紅磡,每年也有6、7台神功戲上演,老倌亦赫赫有名,如白玉堂、新馬師曾、何非凡、任劍輝、白雪仙、麥炳榮、芳艷芬、林家聲等。

「媽媽很喜歡看粵劇,我在4歲左右,通常在下午4時許,就前往戲棚,替她『霸位』,之後便要返回家中,看戲的份兒,根本輪不到我。」

小時候,燕姐雖未有機會看大戲,卻經常隨母親到電影院看粵語片,「媽媽最喜歡看任、白、波的戲曲片,看完之後,花兩毛錢買本『戲橋』,內附歌詞,我很快就能把歌曲背下來,而且唱得有板有眼。」她記憶力甚強,嗓音甜美,很有天份,聽到的人都讚不絕口。

母親經營洗燙衣服的生意,愈做愈大,燕姐也要坐鎮「差館」幫忙。館內每個人也認識她。其中一位警官的妻子何飛霞,是著名歌伶,「她知道我母親自小想學做大戲,卻遭外婆反對,於是便力勸媽媽讓我學唱粵曲。」

在母親安排下,燕姐跟王粵生老師學習唱曲,當時只有12、3歲,每星期由老師上門授課5天,每天一小時。「王粵生師傅平日待人接物,非常平易近人,但一拿起梵鈴教唱曲,便立刻變得嚴肅認真起來。因家境問題,我讀書識字機會不多,他教曲之餘,也教我讀曲詞認字。」後來她學會了幾支曲,便依從師傅吩咐,隨他在歌壇伴奏,觀摩別人唱曲,邊聽曲邊學習。

燕姐的粵劇「開山師傅」是吳惜衣,他是一位京班男花旦,舉手投足,充滿花旦的嫵媚嬌俏。「習曲的同時,我也學粵劇,由吳惜衣老師親自個別教授,每天一小時,每星期上課5天。」她學會了花旦的基本台步、水袖……劇目有整套的《六國大封相》,還有「推車」、「跳羅傘」等。

「吳師傅的要求很嚴格,例如表演『跳羅傘』時,花旦拿着絲巾的各種姿勢,也很考究。」她下了不少苦功,師傅才感滿意。

其後,燕姐轉隨吳公俠師傅學藝,一同學戲的,還有林錦堂、新劍郎,以及李龍、李鳳兄妹等,各人的年紀都不大,可稱之為「神童班」。在日間,她會花3至4小時學習北派和各種基本功,晚上則會到學院觀摩同門排戲,從旁觀察別人排練之餘,師傅也教她學習打鑼鼓。

燕姐猶記得,「我上台表演的第一齣折子戲是《昭君出塞》,先學會了這段唱曲,然後媽媽給我租了一套戲服,再找人為我化妝,還安排了一位龍虎武師替我帶馬,再由師傅教我如何走位、上馬,跟着唱曲……」那次演出,是在紅磡一間遊樂場,「媽媽既要租戲服,又要掏腰包請客,專誠找來一些朋友捧場,但看到我有機會正式登台表演,她非常雀躍。」

「在學戲過程中,我其實感到很辛苦,不過上妝後,卻又覺得自己似模似樣,出到台口,看見觀眾在拍掌喝彩,真有點飄飄然。」燕姐不諱言,最初學戲,是出自母親的主意,但自己也逐漸對粵劇這門表演藝術產生興趣。

「神童班」有固定班底,在那裏「掛單」,終非長遠之計,「母親便安排我到外面的戲班,做『二幫花旦』實習演出。」從此,燕姐踏出虎度門,走上粵劇藝術之路。

台板初踏「錦添花」

談起往事,燕姐說:「我第一次演出,參與的是『錦添花劇團』,初踏台板,即遇上陳錦棠和蘇少棠兩位大老倌,真是戰戰兢兢。」正印花旦是兼拍電影的李紅,二幫花旦則為陳露薇。

料不到,登台首天,便發生了一樁難忘事件。那天先演《六國大封相》,續演《雙龍丹鳳霸皇都》,燕姐只預備客串頭場的《封相》,結果有人游說她頂替《雙龍》的奸妃一角。

「當時只有十幾歲,本來只客串《封相》,怎會懂得臨場演出其他花旦的角色。」燕姐不斷推辭,說自己不會演,一邊化妝、一邊哭起來。這番說話,剛好被廂位內的一哥(陳錦棠)聽到,便走過來安慰她說:「不用怕、不用怕,儘管出場做吧!有不懂唱的,望着『一哥』,我自然會幫妳唱;不懂做的,望着『一哥』,我也會幫妳做……」聽到一哥如此說,她的心才定下來,硬着頭皮出場。

有一場戲,她的對手是張醒非,「按照劇情,我應該跟他一起設計陷害別人,怎知他忘記了,走了入場。」她一時情急,便入內拉他出場,說道:「我們還要想辦法怎樣設計嘛!」結果這場戲繼續演下去。她年紀小小,竟有如此急才,陳錦棠看到這一幕,對她大為讚賞。

第二天晚上做《洛水神仙》,又有人臨時找她演「太后」一角。她慌忙道:「我這般年輕,怎能演老旦!」豈料一哥又說:「放心演吧,就做一個『靚太后』好了!」那天晚上,也給她應付過去了。

可是,到了第三天日場,演《隋宮十載菱花夢》,燕姐又被拉去當「正印花旦」。「這次真的不行,那齣戲『正印』的場口太多太重,我實在應付不來,最終被派演兒子一角。」由客串《封相》,竟然接二連三加演了幾個不同的角色,實在非常戲劇化。

到了最後一晚,燕姐早就接了另一班戲,到澳門路環演粵劇,所以沒有出現。陳錦棠見不到她,便找人轉告其母,要推薦她到「啟德遊樂場」長駐演出,說「一哥」介紹便可。「不過,媽媽沒有依從他的囑咐,免得給人譏笑,說我們憑人事而無實力。」結果,母親安排她到「荔園遊樂場」做「二幫花旦」,先打好基礎。至於啟德遊樂場的長期演出,已是後話。

在「荔園遊樂場」演出時,燕姐有較多機會做古老排場戲,邊學邊做,有如走進木人巷。她曾演過《妲己》,劇中人要迷惑紂王,「我年紀輕,臉皮薄,比較害羞,既不肯坐膝,又不許摸手……鬧出不少笑話。」在那裏演了兩個多月,便正式被聘請到外面的戲班做「二幫」。

由於母親的生意漸上軌道,有較充裕的時間陪伴女兒,照顧她在戲班的生活。「事無大小,也有媽媽安排,每逢班主說有新劇上演,需要置裝,她也樂於花錢為我添置,因此我的戲裝服飾十分『光鮮』,班主也樂意聘用我。」

差不多一年後,啟德遊樂場的班主邀請她長期演出,「每天做不同劇目,紮好根基,這是好好的鍛鍊。在『啟德』演出,每年大約8至9個月,其餘時間,我也會出外接戲。」

踏足舞台的燕姐,家人照顧有加,在後台前呼後擁,演出時又贏得觀眾掌聲,相比於年幼時沒機會讀書的艱苦生活,大有天淵之別。

藝海無涯勤為岸

回首當年,燕姐覺得自己的少年運蠻不錯,學戲的日子雖短,一兩年間,便踏台板,可算是坐上「直通車」,隨後,做二幫花旦的時候,已開始灌錄唱片。

「第一次錄的是EMI的《淘氣兄妹》,45吋黑膠唱片,收錄4首歌。」接着是《樓台會》,與文千歲合作,為風行唱片公司灌錄。

「《樓台會》這隻唱片,主要參照內地陳笑風與林小群主唱的版本,濃縮改編而成。由於反應好,銷量不錯,於是我與風行簽約。」自此,她與文千歲、麥炳榮、梁醒波等合作出版唱片。

燕姐也曾幕後代唱,替歐嘉慧、蕭芳芳等演員唱歌。她說:「代唱的歌曲很多,數量多至記不清,既有時裝片中的流行曲;也有戲曲片中的粵曲,印象最深刻的,就是蕭芳芳、陳寶珠主演的電影《玉郎三戲女將軍》,取材自《三看御妹劉金定》的故事,由我幕後代芳芳演唱。」由於燕姐的表現甚為出色,編劇李願聞先生將劇本送給她,其後再由輝哥整理劇本,編寫為粵劇《三看御妹》,並搬上舞台,成為燕姐嫁妝戲之一。

在粵劇方面,她曾跟隨六哥(麥炳榮)、祥哥(新馬師曾)、碧姐(鄧碧雲)等紅伶做二幫花旦,一邊學、一邊做,不懂就問,吸收演出經驗。前輩之中,「碧姐好肯教,看到我做錯了,便耳提面命,作出指導,我學會好多,非常感激她。」

有一次,燕姐在台上演戲,「我原應對着小生唱,卻對着文武生唱,唱了一會,『六哥』望着我,我知道自己唱錯了,嚇得不知如何是好……」回到後台,師兄林錦堂安慰她,帶她去向「六哥」道歉,「對着六哥,我、我、我的……便不懂說下去,眼淚直流。」六哥卻說:「妳傻㗎?唔駛喊,邊個做戲無錯過,如果乜嘢都識,已經係叔父(註1)啦!」六哥的勸慰,令她恢復信心,繼續努力演下去。

燕姐慨嘆,「那時做粵劇,既無『講戲』,也沒有排戲,大家台上見,自己『執生』,撞得『板』多,自然會『醒目』。」

到了七十年代初期,燕姐在啟德遊樂場正式升任正印花旦,劇團方面亦在台灣聘請輝哥回港,與她拍檔。「我們每天要選演一齣新戲,收到曲本,便要拚命記曲詞,感到非常吃力。最難忘的是父親在『年廿幾』過身,但戲仍須演下去,實在無可奈何!」接着,她在下鄉班也升任正印花旦,也逐漸被觀眾受落。

下鄉演戲的時候,「我跟凡哥(何非凡)、碧姐、麗姐(吳君麗)、波叔(梁醒波)、四叔(靚次伯)等名伶都有機會合作,同台演出,有不明白的地方,就請教前輩,從他們身上,學曉了好多……」她自言很幸運,因為還有機會遇到這班「叔父」。

更上層樓「頌新聲」

1972年底,燕姐加入「頌新聲劇團」,無論是在戲院演出,或下鄉班,劇團也有固定的班底人腳。

除了開鑼,「頌新聲」差不多每一天也排戲,讓她學會了很多東西,「當時的正印花旦是麗姐,每逢有新戲演出,聲哥(林家聲)會首先整理劇本,再安排各台柱坐在一起講戲,讓大家了解劇本,鋪排場口,講介口、行位,才開始練曲。聲哥會教我們怎樣入場、走位,到響排(註2)的時候,大家已經熟習曲本,不用拿曲,已經可以記着曲詞。此外,在個人練功的時候,他也會從旁指導。」

他們大多在聲哥家中講戲、排戲,也曾到過麗姐家裏為演出排練。學戲之餘,燕姐還學懂了各種規矩和不同排場。一大群人經常聚在一起,或練功、或喝茶、或吃飯……好像一家人似的,她覺得甚為寫意。

憶起那段日子,她道出一段佳話,「聲哥夫婦在龍珠島有一所別墅,大夥兒在星期六、日會一起去渡假,包括普哥(尤聲普)、輝哥、新海泉等,而且還帶同太太,大家搓麻將消遣,而我則多陪聲哥釣魚……」原來聲哥好靜,喜愛釣魚,可趁機思考。

那時,燕姐的女兒德璇才3、4歲,暱稱「阿艇」,因「璇」與「船」同音,「艇」長大後才可稱「船」,「聲嫂」紅荳子很疼愛德璇。「阿艇」與聲嫂的姪女年紀相若,兩個小孩經常一起玩,有一次玩「煮飯仔」,稱紅荳子為「奶奶」,聲哥遂化身「老爺」。自此,大家都喚聲哥作「老爺」。

加入「頌新聲」大約7、8年,直到江雪鷺加盟那一年,因出外走埠撞了期,燕姐才離開劇團。

至1992年,逑姐(陳好逑)因為患病,需入院做手術,紅荳子找她替代逑姐,在新光戲院演出賀歲班。收到消息後,她立刻回家上香,向母親稟告:「我終於做到聲哥的『正印』了!」這是其母生前對她最大的期望,終於宿願得償。「媽媽早已為我訂造了不少『聲派』的戲服,這幾套是《碧血寫春秋》的,那幾套是另一齣戲的……不用我再操心。」燕姐笑着說。

臨時上陣,距離演出的時間甚短,大概只餘下一個月,「每天排演的戲目不同,我的心理壓力很大,需要迫切地記下很多曲目。幸好,有聲哥從旁提點,演出的細節,一句唱情、一段口白,一舉手、一投足,一顰一笑、眉目傳情,如何能做到細膩動人,全靠他一一指導。」對於聲哥夫婦的關懷顧念,她感激不盡。

所謂人結人緣,提及聲嫂,她指出,「紅荳子放棄了個人的事業,主理『頌新聲』的班政,為聲哥打點一切,甚至設計戲服,作為他背後的女人,其實一點不容易,也許惹惱了不少人,不過,我好『鍾意』奶奶,她視我如女兒,教我學會了好多東西。」燕姐飲水思源,坦然道出心聲。

燕韻鏗鏘新里程

憑藉勇於創新、不斷嘗試的精神,促使燕姐一再挑戰自己,演出不少新編名劇,如《花木蘭》、《英雄叛國》、《鐵弓奇緣》、《梁紅玉擊鼓退金兵》、《嫦娥奔月》、《胡笳十八拍》、《一捧雪》等,皆口碑載道。

她做功細膩,文武兼備,可塑性甚強,除了一般的青衣花旦戲路外,更擅演刀馬旦。1987年,她自組「金輝煌劇團」,反串演出《花木蘭》,不但子喉唱腔圓潤明亮,平喉唱腔亦非常紮實,平喉子喉,各具韻味,全是勤學苦練的成果。

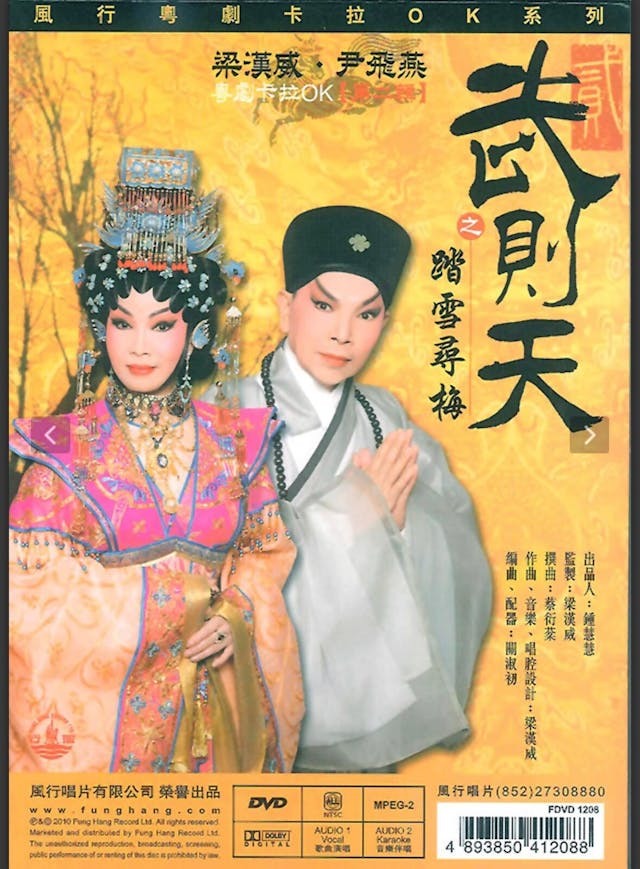

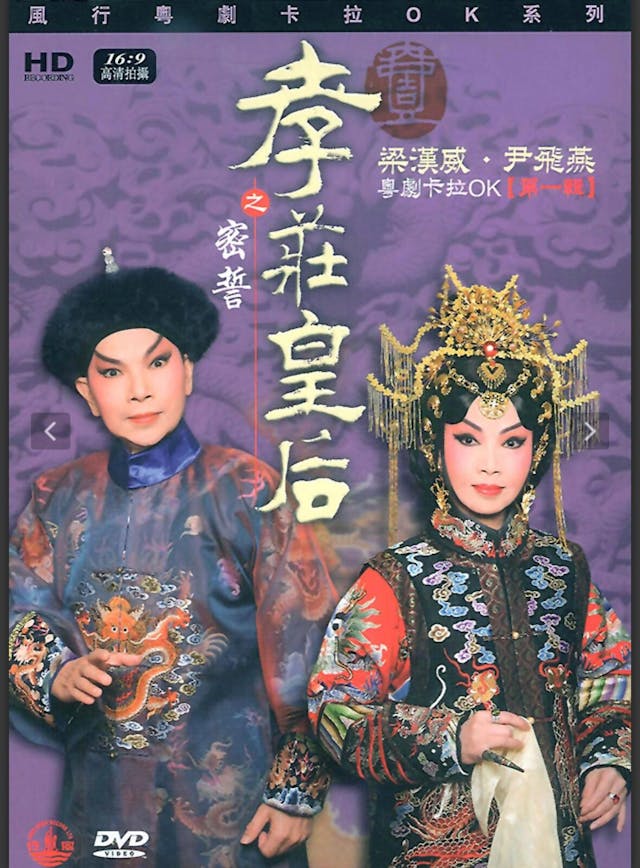

此外,燕姐亦製作了多齣大型粵劇,展現她另一面的才華,從策劃、製作、劇本整理、導演、塑造角色、燈光佈景、服裝設計、宣傳,以至演出,她花了不少精神,費心盡力,在表演藝術上,走進更寬廣的天地。例如《孝莊皇后》和《武皇陛下》等粵劇,全都贏得台前幕後擊節稱賞。

關於《孝莊皇后》,燕姐道出了一段往事。話說在2005年時,為紀念從藝四十年,她得到風行的支持,出版《尹飛燕從藝四十年特輯》,與威哥(梁漢威)合作灌錄了四首創作曲,包括《孝莊皇后之密誓》、《董小苑之江亭會》、《秦淮冷月葬花魁》及《武則天之踏雪尋梅》。撰曲人是蔡衍棻;而作曲、唱腔設計、音樂編排則為威哥。

「當時,製作《孝莊皇后》的念頭已湧現,我一直渴望能演出一個為自己度身訂造的角色,孝莊皇后的傳奇經歷,深深吸引着我,引發我將她的故事搬上舞台。」參考了幾齣電視劇,她想好故事結構,安排角色,寫好故事大綱、分場大綱,然後交給蔡衍棻撰曲。

「製作清裝劇,是個大膽的嘗試,有賴威哥大力的協助、支持,我才可展開工作。全部戲服都要重新訂造,連佈景也要親力親為。台前幕後,大家都很辛苦。結果這個突破好評如潮,亦令我開了竅,原來我也可以做得到。」此劇演出後,大受觀眾歡迎,還掀起一個熱潮。

《武皇陛下》也是燕姐傾注心力之作,集監製、編劇、導演、演員於一身,從女性的角度演繹武則天不安於命運,卻憑才智謀略君臨天下的一生。她與阮兆輝、鄧美玲,聯同其他演員傾力演出,加上精心設計的現代舞台調度,令觀眾眼前一亮。

談及個人最喜愛的劇目,燕姐毫不猶豫,一下子就說出來:「《英雄叛國》、《花木蘭》、《孝莊皇后》和《武皇陛下》。」《英雄叛國》由羅家英改編自莎士比亞的名著《馬克白》(Macbeth),生旦狼狽為奸,男女主角心魔附身,她把劇中的藍英玲,演得入木三分;在《花木蘭》中,飾演代父從軍的女中豪傑;於《孝莊皇后》,主演輔佐三代清帝的皇后;而在《武皇陛下》,演的則是中國唯一的一位女皇帝武則天,燕姐演來皆揮灑自如。

這四齣新編粵劇,各有特色,亦別具創意,角色的塑造,為燕姐相體裁衣,她也努力融入角色之中,在舞台上,豐富自己的演出經驗,可說是她演藝生涯中重要的里程碑。

前傳後教育英才

在2012年,燕姐先後獲得香港藝術發展局頒發「年度藝術家年獎(戲曲)」,以及特區政府頒授的榮譽勳章,表揚她在藝術上的卓越成就。

「承先啟後,薪火相傳,是我們必須面對的問題。」為了回饋粵劇,燕姐積極投入粵劇的教育工作,擔任「粵劇新秀演出系列」的藝術總監,負責選劇本、講戲、排戲……言傳身教,將粵劇的表演藝術,有系統地傳授給新秀演員,讓他們有機會踏台板,汲取演出經驗。

「當年別人栽培我,今天我也可以栽培新人。現在也是時候,將我的演戲心得,傳給下一代接班人。」她坐言起行,到香港演藝學院任教,為作育英才而盡力。

她因材施教,「我會因應學員的程度而教,從基礎做起,循序漸進。」在學院人人平等,每個人都要學,練習「唱、唸、做、打」四項主要功夫,「學員的天份不同,水準亦比較參差,有些人在內地已是演員,來港『帶藝投師』,但有些人則起步較遲。」她要求每個學員都要努力學習,「練基本功,學習唱腔、做手、講口白,還有武打,缺一不可……」每人都要學會整套戲。

曾有一趟,燕姐為學員排練的折子戲選角,「我覺得學習態度很重要,選出來的男女主角,態度認真、肯下苦功,而且用心去學。」

她認為信心也很重要,「練好功,才會有信心,只要有信心,夢想可成真,甚麼都可以做得到。」她在香港演藝學院當「到訪藝術家」,已有3年,這個學年,因為疫症,所以暫時停止了。

另一方面,「我在近年的演出中,年輕演員的比重及戲份明顯增加了。」燕姐寓教於演,將自己從前輩身上學來的一切,授予粵劇的下一代。

白先勇老師曾說:「崑曲的傳承以人為本,一切都依着老師與徒弟的苦功和修為,只有認定這個傳承的不二法門,崑曲的香火才可以綿綿不斷,盡得風流。」粵劇亦可作如是觀。

翩翩振翅展風姿

從藝60年,燕姐預備出版一本書,講述從藝多年的心路歷程,將個人的演藝心得記錄下來。她口述,梁雅怡負責筆錄。

談到未來計劃,她正在構思演出的劇目,打算7月在高山劇場開鑼。

「選擇走粵劇這一條路,改變了我的一生。」在將近3個小時的訪談中,燕姐從昔日的「簷前乳燕」,談到今天的「振翅高飛」,分享了她一段復一段的奮鬥歷程……

自小在母親的薰陶、支持下,燕姐走上粵劇之路,在前輩恩師的德藝教化下,她憑着堅毅不懈的精神,不斷追求進步,多年來的努力,終於取得亮麗的成績。

她強調,「在藝術追求方面,我決定了要做的事,會堅持下去,不會半途而廢。每逢遇到演出上不懂的地方,會虛心求教,吸收別人的專長,接納別人的意見和批評。我覺得自己沒有入錯行,亦從未後悔過從事演戲工作。」

眼前的燕姐,放下名伶花旦的身段,毫無架子,娓娓而談,還不時照顧坐在身旁小孫女,活脫脫就是一位廿四孝的「嫲嫲」。

今時今日,她已步入享受人生的階段,演戲是為了自己,不用為口奔馳,「從啟德年代開始,我已經和很多不同文武生合作過,回想起來,我們那一輩人,在入行初期,也吃過不少苦頭,捱了不少風浪,現在合作起來,大家的表現固然成熟了,默契也增加了不少。」她現時演戲,除了嚴選劇本外,整套戲的製作素質、拍檔對手,以至班底人腳,也是考慮的重點。

去年12月初至今年1月初,燕姐演了好幾齣傳統粵劇,我也去看了。舞台上的她,體態纖盈、扮相嬌俏,真是聲色藝俱全。

為了健康,也為了演出,她勤於練功,還參加了「發哥(周潤發)跑步團」,與一班演藝界的老朋友,日日練跑。「我早上5時起來,梳洗後,駕車至集合地點,6時起跑,至少跑6K,已經習以為常。」怪不得,她的身材苗條如昔,令人艷羨不已。

「粵劇,已是我生活的一部份,也是我的生命!」正如她所說,粵劇舞台是她安身立命之所在。

邁向人生新階段,我深信,燕姐一定能夠繼續接受新的挑戰,飛得更高更遠。

期待在舞台上,觀賞到她精彩的演出!