王立群《秦始皇》:

儒家思想在兼併六國的過程中,肯定不如法家、兵家那麼直接有用,但是,統治一個龐大的帝國絕對不能沒有儒家思想。法家是強國之道,儒家是治國之道。法制不可少,德治也不能缺。法家只能使臣民畏懼,儒家卻能使臣民忠誠。法家強調勢與術,本質是一種統治術,『當法家強調以法治國之時,君王卻是在法制之外的。』儒家強調的聖賢人格、德治思想,不僅是用來教育臣民的,同時也是對君王的一種約束。『無法約束君王的思想學派,只能使君王更加專橫、腐敗,並且加速帝國的敗亡。』

陳大齊《孔子學說論集》:

儒家思想的影響人心,既深且廣,稱之為中國的代表思想,不能謂為過分。

謝扶雅《中國政治思想史綱》:

中國5000年來之政治思想,實為一氣呵成,可作一幅整個圖畫來看,因其無非一個『民』字,故全部得稱為『民學』。

金耀基《中國民本思想史》:

吾人可知中國之『民本思想』,實澈上澈下,流貫中國5000年之政治者,它確是源遠流長,聲勢浩闊。有時它迂迴曲折,有時又直道而行,它一時可能為專制暴力壓回了頭,但終能源泉滾滾。流經聖哲賢人之心,流經志士仁人之心,甚至流經專制君主之心,終於貫穿了中國歷史大地之心,故『民本思想實是中國政治思想中之主流』。

王利明《法平如水》:

人民的福祉是最高的法律。民法是以『人』,尤其是『私人』為核心的法律,其目標是為了『保護保護人們的人身和財產權益』…… 『公權力是人民賦予的』,那麼這種權力行使是否正當的根本標準就是是否真正符合人民的意志和利益,是否為人民群眾提供了良好的公共服務和讓人民生活得更加幸福、更有尊嚴,是否讓社會更加公正、更加和諧。

陳文敏《正道·法治》:

在法治社會中,沒有絕對的權力,也沒有任何人或機構可以凌駕法律之上。對權力的約制,正是法治的核心。這些制約,『建基於對人的尊嚴和基本權利的尊重』。

錢穆《中國文化史導論》:

因此數百年間的周朝,可以不用兵力,單賴此等鬆弛而自由的禮節,使那時的中國民族益趨融和,人文益趨同化,國家的向心力,亦益趨凝定。這便是中國傳統的所謂『禮治』精神。…… 但孔子在禮的後面已安放了一個新的靈魂,即是他常說的『人心之仁』,孔子認為『禮由仁生』……儒家不講宗教出世,因此不重神道,亦不講國家至上與君權至尊,因此也不重君道。他們只講一種『天下太平』、『世界大同』的人生大群之道。這便是『人道』,亦可說是『平民道』。

就上述引錄所言(包括民初、內地、台灣和香港的學者),秦國以至大秦帝國的治道不是「人道」、「仁道」和「禮治」,也不是奉行「法治精神」的,而秦始皇的性格也不可能是「仁君」的性格──「剛毅戾深,事皆決於法,刻削毋仁恩和義,然後合五德之數。於是急法,久者不赦。」他深信當時陰陽之說,認為秦屬水德,屬陰,主刑殺,故治國當以刑罰為主。

成也嬴政 敗也嬴政

秦王嬴政固為一代霸主,雄才偉略 ──

秦皇掃六合,虎視何雄哉!

揮劍決浮雲,諸侯盡西來。

明斷自天啟,大略駕群才。

雄圖一統天下,若只為太平民安,實為好事;又或只是英雄壯志,圖謀大業,然本性仁厚,則不會禍民招反。此嬴政卻性格缺陷,而又事業心重,再加上能力高強,那便是狼性虎爪,以力霸天下,傷人害己了。當代學者孟祥才如此評論──「秦始皇的性格是矛盾的,他一方面具備帝王的天縱之才,有着過人的聰明和睿智;一方面又有着根深蒂固的暴戾和愚蠢。」

「一方面刻薄寡恩,冷酷無情,視人命如草芥;一方面又具有招引人才的帝王氣質與魅力,對臣子中的才智之士顯示寬宏大量與謙恭容……一方面高瞻遠矚,洞悉世事,顯示了駕馭複雜的政治軍事能力;一方面又昏憒愚暗,閉目塞聽,失去了對社會真實狀況的感知能力。」他的性格及能力一方面加速了全國統一大業,一方面又促成了大秦帝國的短命。

當年的兵學名家尉繚對他描述入骨──「秦王為人,蜂準、長目、摯鳥膺、豺聲,少恩而虎狼心。」不過,我要加上兩點:舉凡權力欲大的人,通常恐懼也大;以力服人者,最怕不服之人,因他們缺乏容人之量。

怕人、怕天、怕地者,每多是自我形象缺陷,自信不足,為要壓抑隱藏自己的恐懼和自卑,此類人士每多張揚出一種張牙舞爪的形象,務求以力壓人,絕不容許他人異見,以免傷害其外強中乾的弱小心靈。暴力每來自自卑和狹獈,實為歇斯底里的行為表現。若把一個「怕」字改為「敬」字,那便截然不同,地獄與天堂之別。

「敬人、敬天、敬地」的統治者,斷不會以力壓人,行的,必然是合乎人道的仁治。不迷失於權力欲及控制欲的統治者及統治集團,方能真正為眾生謀,為太平謀,其福厚、其澤長。仁厚者長壽。

不過,to be fair,大秦帝國之超級短命也不能盡怪嬴政,因這是藏於秦國文化基因的元素使然。秦國弱變強之興起過程,卻也精彩傳奇,令人拍案叫絕,但秦國作為一個統治集團君臨天下,15年而亡,卻也令人驚愕,何解具備大力征服天下者,卻不能守住天下呢!一搶到手便失去,想退守老家也守不了。

差不多同期的羅馬帝國,也是以勇武立國,四出攻伐,把整個歐洲而至地中海周邊國家也強行納入帝國版圖,但卻極之長壽。大秦與羅馬的興亡比較,又是一個趣味課題。即使把秦漢視為一體,亦只有300年不到的壽命,遠短於羅馬帝國的1400年。

興也法家 亡也法家

在物質建改方面,秦始皇在全國修築四通八達的馳道、直道、五人道系統與羅馬帝國的「條條大路通羅馬」確實異曲同工,乃促進人類文明的重要建設。嚴格來說,秦始皇的「硬件建設」比羅馬帝國或更大更多,且在他一生完成,而羅馬帝國的建設卻是多代統治者的累功。

然而,為何秦帝國15年而亡呢?急功近利、勞民傷財固之然是原因之一,但恐怕不盡然此因。秦始皇的性格固亦原因之二,但基本原因,或是因為堅持多代奉行法家。所謂:「興也法家,亡也法家」。

秦奉行之法家不等於現今的「法治」。秦國的法家是中央集權的手段,更是集權於嬴氏家族,亦即集權於一個專政集團。所謂「法、術、勢」,道穿了,不外帝王心術加上以物質至上的價值觀來「治民」──商鞅的「徙木立信」,與其稱之為信於法,不如視之為信於物:相信當權者,便收到物質獎勵。換言之,信賞必罰──聽話便賞,不服從便罰。「法家是為當權者服務,而法治則為每一個平民立命。」

商鞅變法實則為「權爭」──打破各族領導者的執權,打破各個權力小圈子,把全國大權歸於一人。相對於其他六國而言,秦遠為窮困,但苦寒之地也磨礪了秦人的堅毅性格。此外,當秦人認為「沒有什麼可以輸掉的話,那便全力一拼,搏個軍功獎賞」,那便形成一股強大的軍事力量。

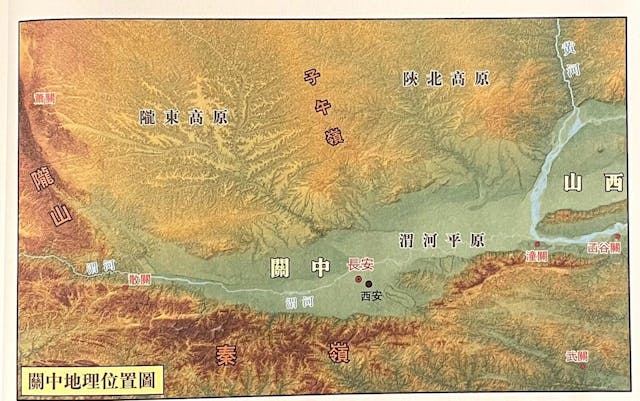

此外,秦人久處四面高山的苦地,只得一片關中平原聚居,且久被東方六國眨視為文化淺薄的「虎狼之國」,一旦能夠主動進攻以奪取六國的富饒之地,自然鬥志百倍、奮勇殺敵。打起仗來,有錢的中產及富人必輸給無錢的貧苦大眾,有錢的、愛命;無錢的、爛命一條,拼死無大害也。中外自古至今皆然,例子多的是。

故此,法家是秦興的法寶,因為秦歷代以來,與其說是建國,不如稱之為建軍,此所謂「耕戰一體」,全民亦農亦兵,既是經濟力量,亦是軍事力量。法家思想產生的措施和制度,有效地把苦寒之地的秦民打造成一枝強大的,自給自足的大秦軍團。嚴刑峻法,信賞必罰是治軍所必需的,所謂「帶兵如帶狼」、「治軍以嚴」也。

單靠高壓手段 無法治理天下

然而,打天下者能治天下嗎?

以法家打熬出來的大秦軍團,在以力量取得天下之後,能夠以嚴酷的法家文化強加諸六國之上嗎?法家的核心「人觀」是「性惡」,故須嚴刑峻法,亦可簡約之為「以惡制惡」,但以力量,亦即「靠惡」奪取的天下,能夠「一味靠惡」治理天下嗎?六國百姓又會接受強加頭上的「酷法」嗎?秦的「文化專制」是行不通的。

法、術、勢,特別是「術」(手段也)和「勢」(強力威嚇也)可以把一隅之地的秦國磨鍊成無敵軍團,但卻不能以手段和高壓來治理天下,六國百姓不服的,所謂「以力服人者暫,以德服人者久」。此外,六國的文化本便較秦文化深厚,民間經濟力量更強,社會資源更豐富,「一味靠惡」的「力文化」必不能長久的、深入的、完全的取代深厚且合乎人道的「德文化」──以儒家及黃老道家為基礎的六國文化。

容我大膽的,過分簡化地定位:黃老道家乃經濟活動,尤其是營商的心法,而儒家文化則孕育及鞏固社會纖維,更人性、更多元綜合。換言之,法家文化急功近利,能助秦國逞強於一時,終必敗於儒道的社會及經濟力量。或可視之為「筆比劍有力」(The pen is mightier than the sword)、「心比物有力」(Heart is mightier than material assets)及「性善論比性惡論更人道」,而人道便是天地之道、放諸四海皆準也。

真是立竿見影,「靠惡靠力」的大秦帝國竟如此短命,橫掃六合,一統天下之後,15年而亡。而最諷刺者,最後取得天下的,不是貴族世家、勇武絕倫的項羽,而是一個市井平民劉邦。

權貴如浮雲 草民如大地

劉邦,徹頭徹尾一個市井流氓,但是混得不錯的流氓,一個「江湖大佬」性格的市井漢子,一個「俗人」。他不學無術,但性格大度,不計較、講口齒。因為不學,他的性格應由成長所在的社會文化形成的。劉邦與他的一眾幫手都是中原人士。劉邦和蕭何都是江蘇沛縣人,韓信則是江蘇淮安人,至於大謀士張良則是安徽毫州人。

基本上,劉邦一幫皆在徐州一帶長大,而中原文化大概由齊魯漫延過來的。齊乃春秋首霸,管仲時代創立的稷下學宮一直傳承至戰國後期,形成以黃老道家為主流的「稷下學派」,而齊亦自管仲興國開始,便以經濟民生掛帥,形成華東的文化及經濟大國。至於魯,即孔子的故鄉,自然是儒家的大本營了。

以此推論,劉氏一干人等應在黃老道家及儒家文化形成的中原社會之中長大,亦形成重視人際關係、市井道義的「世俗性格」。這班「俗人」、「市井中人」最後降服了秦的法家文化和項羽的貴族浪漫文化。不知這是否對應當今史學大師尼爾·弗格森(Niall Ferguson)的巨著《廣場與塔樓》,即社會網絡聚結的「群」的影響力大於「高塔階層」的掌控權力;亦即大多數的「草民」比少數專政的「權貴」有力。

權貴如浮雲,短暫的、流動的;草民如大地、長久的、厚實的。中國數千年歷史,經歷多少朝代,亦即多少皇室(少數專政集團)的來去,但大地不變,平民百姓的社會不變,此亦孟子說的「民為眾,社稷次之,君為輕」,君者,包括少數專政的權貴集團。

講求仁義有容 方是長久之計

在此,我要提一下。漢武帝雖以儒家治國,並自此列代以儒家為「官學」,但武帝所做的,乃是「獨尊儒術」,在他手中的儒家乃是治國之術,仍是帝王心術,有別於孔孟的真正儒家。儒家(儒術)在歷代君王手上,皆是鞏固王權天授(天子)以治理天下的「意識形態」,只知謀求隱定秩序的「治術」。

大概到明中葉王陽明心學出,儒家方才下放或開放為全民的學問、社會的學問,而不為士大夫(皇帝的手下,專政集團的幹部)所獨攬。及至傳承陽明心學的「泰州學派」,則更市井化,不少讀書人轉行商業,孕育形成明清兩代的多個商幫。

早期最大的是晉商(山西)和徽商(安徽),後期則由寧滬商和粵商領先,此亦文化開放的結果,由廟堂而市井,由內地而至沿海,由北方而至南方,由華夏而至國際,而香港便是這個演進過程的「成熟品種」,台灣則又是另一「特殊品種」。這兩都是「島」(加半島),都是「海洋城市」,或亦可演進為海外網絡、「海洋廣場」的基地。

陽明心學系統及其影響的另一主要脈絡則是上承孟子的「以人為本」,更是以「個別的人為本」的人道精神,講求個人的尊嚴和生而有之的人權,而又與現代講求的「法治精神」相呼應,法治之本,仍是人道,仍是文化,仍是「草民」──草不起眼,處低下,但生命力旺盛,且盛載其他生命,所謂「厚德載物」也。

只知追求嚴緊控制的過份組織化,反而不堪一擊,把最下層的一塊積木抽走,整座結構塌下。若是生態系統式的多元化,各單元獨立運作而又互相呼應,隨時修補,適應力強,則自能長久。以人性、人道、信任、情義、良心為基礎的儒家文化,加上開放、靈活、柔韌的道家文化,自能形成「可持續社會」(Sustainable Society)。講求專權、高壓、控制、功利必「暴風不終日」的。講求仁義(儒)和有容(道)方是長久之計。

地勢坤,君子以厚德載物,期望如希臘哲人第歐根尼對亞歷山大大帝說的一句:「讓開,不要擋着我的陽光」;又或如春秋草民唱的「擊壤歌」:「帝力於我何有哉!」