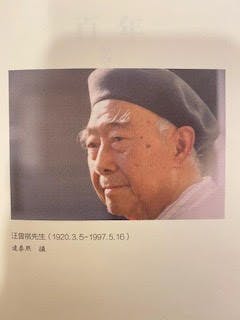

編按:去年是著名作家汪曾祺(1920-1997)誕生100周年(1920-2020)。我這篇寫於1988年的舊作被收入由內地編輯名家梁由之編的《百年曾祺》,排在開卷第一篇,與有榮焉。該書出版後頗受歡迎,已售罄第一版。同時出版的還有《汪曾祺文存》,也是梁由之編輯。

汪曾祺應安格爾和聶華苓夫婦之邀,赴愛荷華參加國際寫作計劃,來回都取道香港,我有幸兩次都會到他,在南國陽光充沛的秋初與歲末。尤其是後一次,還陪了他兩三天,留下了深刻難忘的印象。

別看此人相貌平平,筆下功夫可不同凡響

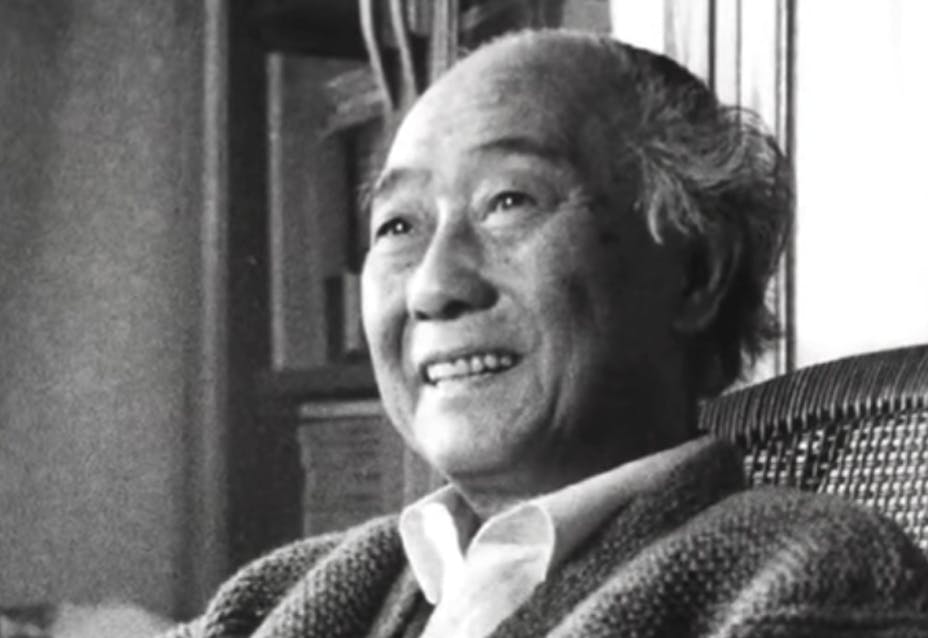

汪老今年六十有七(1920年出生),外表看來比實際年齡小。雖然雙鬢凝霜,但他那神采奕奕的眼睛和與眼睛配合得天衣無縫的兩道濃眉,時時顯現出活力和睿智。正如詩人顧城所說:「北京作協開會,整個會場有一雙眼睛最聰明,那就是汪曾祺。」據說這次赴美,頗有幾位中外女士讚汪老眼睛很亮,這是後來汪老得意地悄悄告訴在香港的好朋友董秀玉的。

汪老中等身材,背微微有點兒駝。皮膚是健康的褐色,連手指也是,使人感覺不像長期伏案燈下,倒反而像經常在戶外活動似的。他說有次和友人在北京一家小茶館對飲,鄰桌有一老者默默注視他,末了對旁人說:「別看此人相貌平平,筆下功夫可不同凡響。」汪老覺得奇怪,問何以見得?老頭兒答曰:「單憑執盞的三根指頭就可看出!」

從心底由衷發出的笑

接觸之中,我覺得最有趣莫過於見到汪老「笑」:他把頭歪過一邊,縮起脖子,一隻手半掩着嘴──就這樣「偷偷地」笑,那模樣,直叫人想起京劇《西遊記》裏的美猴王,當捉弄整治豬八戒得逞之後,閃在一邊得意洋洋,樂不可支,愈想愈開心。

汪老如此陶醉的情景並非時時可見,只有在他談到那些有趣或值得玩味的事才露出來。看到那種從心底由衷發出的笑,你也會被感染得快活起來。比如在返北京前夕,我陪他到銀行兌換錢。他把口袋裏的整疊美金掏出來,因為面值不等,有五元十元,也有一百二百,汪老數了幾張便不耐煩了,他回頭對我說:「我最不懂數這個,愈數愈糊塗。」我說幫他數,他說不必了,一把將錢遞給銀行職員。看銀行職員一張張攤開來點,汪老笑了,那神情彷彿是將一件苦差事聰明地推搪了,於是喜上眉梢。

據說在愛荷華作家交流座談會上,汪老覺得講多了創作經驗沒啥意思,靈機一動,忽然取出他自己畫的國畫(帶到美國送陳若曦的),那幅畫很簡單,只在角落裏畫了一枝梅花,題了款,其他皆空白,汪老演講的題目便臨時改成「中國畫空白與小說的關係」。到會聽眾當然歡迎,因為這是個不容易聽到的、極富中國美學意義的題目,翻譯卻目瞪口呆,說不出話來。汪老提到此番情形便覺得好笑,像小學生幹了什麼惡作劇的事一般。

沈從文的學生

我們的話題自然聊到沈從文,因為誰都知道汪曾祺是沈從文的學生,而且沈先生一直也只承認汪曾祺是他的弟子。汪曾祺相當敬佩沈先生,他說不僅沈從文本人,「師母和孩子們也都是情操、境界很高的人」。沈先生將稿費捐給湘西,家裏人人皆贊成。

沈從文在西南聯大教書時,汪曾祺修了他的課,他笑說,沈先生常把他的小說(當時汪曾祺唸一年級),拿去教四年級學生的課。

我問汪老,沈從文後來不再寫小說,是否會不甘心,汪老認為也未必,他說沈從文研究古代服飾,也是側重文化藝術的角度,與小說創作實際上有很多共通之處。

沈從文不痛苦,卻很寂寞

講到魯迅,汪老說:「魯迅是偉大的。」「在魯迅之前,白話文只是試驗階段,都未成熟,到了魯迅,一個成果才出來。」

他認為魯迅是痛苦的先驅者,而「沈從文不痛苦,卻很寂寞」。

汪老對自己如何評價呢?他答曰:「是樂觀的。」其實,我們從他的小說亦可領略得到。

「淡而有味」的小說

有朋友說汪曾祺的小說是比較淡的,又有些朋友說汪曾祺的小說很有味道,兩種說法加在一起,便是「淡而有味」。他的作品,人物與作者往往有點距離,即作者不竭力渲染着色,只是用恬淡的白描,將人物勾勒、烘托出來,留下許多空間,讓讀者去思索和補充,因此很堪咀嚼和回味。

「有人說我的小說跟散文很難區別,是的。我年輕時曾想打破小說、散文和詩的界限。」

「不直接寫人物的性格、心理、活動。有時只是一點氣氛。但我以為氣氛即人物。一篇小說要在字裏行間都浸透人物。」

「我不喜歡布局嚴謹的小說,主張信馬由韁,為文無法。」「我也不喜歡太像小說的小說,即故事性很強的小說。故事性太強了,我覺得就不大真實。」「對我所未見、不了解的,不去刻意為之作過多的補充。」

我想,汪老這種「淡而有味」的小說是很考功力的,倘若沒有厚實的基礎、深邃的思想和豐富的人生閱歷,那麼寫出來的,可能味如嚼蠟了。

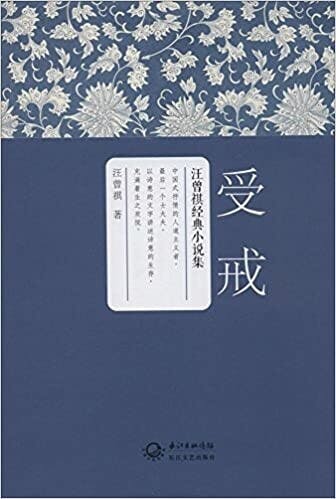

膾灸人口的名篇

《受戒》是汪老膾灸人口的名篇,在這詩一樣的小說裏,我們見到這樣一位農家少女:

「白眼珠鴨蛋青,黑眼珠棋子黑,定神時如清水,閃動時像星星。」

有一雙美麗眼睛的姑娘,還有一雙漂亮的腳丫子:

「她挎着一籃子荸薺回去了,在柔軟的田埂上留下一串腳印。明海看着她的腳印,傻了。五個小小的趾頭,腳掌平平的,腳跟細細的,腳弓部分缺了一塊。明海身上有一種從來沒有過的感覺,他覺得心裏癢癢的。這一串美麗的腳印把小和尚的心搞亂了。」

小說描繪的是一個勤快、老實、憨氣卻又不失聰慧的剛出家小和尚和漂亮伶俐、活潑多情的農家少女的故事。背景是中國農村山明水秀的天地,人情樂天知命,風俗淳樸溫厚,人和自然融合在一起。

「青浮萍,紫浮萍。長腳蚊子,水蜘蛛。野菱角開着四瓣的小白花。驚起一隻青樁(水鳥),擦着蘆穗,撲魯魯飛遠了。」

語言文字鮮活考究,富音樂美,讀來可以琅琅上口如詩歌,卻又毫不費力和刻意,信筆而至,行雲流水,姿態橫生。

汪老說沈從文曾經批評一位當代作家,說:「寫景是不能用成語的。」

汪老說舒婷的散文也不錯,比如她寫夏夜,說:「踩熄了一路蟲聲」,某某則不,說:「蟲叫被腳步聲嚇跑了」。

《受戒》篇末註明「寫四十三年前的一個夢」,這個「夢」,其實是汪老自己的初戀故事。

汪老論林徽因、張愛玲、冰心

沈從文的小姨子張充和,即詩人卞之琳《斷章》——

你站在橋上看風景,

看風景人在樓上看你,

明月裝飾了你的窗子,

你裝飾了別人的夢。

的女主角。汪老說「黑鳳」(即張充和,因膚色較黑而被暱稱之)是「才女」,文章寫得好,字也很漂亮,追求者眾,不止卞之琳一人,我們談到另外一位頗有浪漫傳說的女作家林徽因,汪老認為當年不少作家文人傾慕她的氣質才華,但是,他鄭重地加了一句:「不至於『亂』。」

很正色的一句話,可以感覺到汪老在這方面傳統的觀念,他自己亦承認受儒家影響較大。

說到張愛玲,汪老說:國內長期不提是不對的,不過,海外也捧得太高了。

我們談冰心,汪老說冰心值得尊重:「現在國內,老中青、左中右的作家都尊敬她」,冰心散文,雖「小」,但美,經得起時間考驗。

我想起不久前,一位朋友告知我一件意味深長的事:假如有年輕人上門求題辭,冰心經常不假思索,揮筆寫下:

淡泊以明志

寧靜以致遠

中國傳統的文化小說極重要的一支

有人將沈從文、汪曾祺、鍾阿城、賈平凹等名字串連起來,認為他們一脈相承,代表了中國傳統的文化小說極重要的一支。

汪老也提到阿城和賈平凹。他認為賈平凹寫得多,高峰已見到,阿城則未,他曾為文評論阿城的「三王」,認為他有可能成為大作家。雖然很久沒有新作,而且一直揚言要投筆從商,汪老相信阿城始終要回到小說創作的道路上來。

這次他們有機會在美國重逢,阿城告訴汪老:在與人接洽生意時,常因不自覺地觀察其對方而忘了要談判寫什麼。

談到這些,汪老又笑了。他說阿城在美做獨行俠,啃麵包逛藝術館、博物館,並非一般的走馬看花或如教科書上寫的去「照本宣科」一番,而是很下功夫在學習,從獨特的角度觀賞。汪老十分欣賞這一點。

藝術是金字塔,涉獵愈多,基座愈寬厚穩固,塔尖方能拔得高。他搖搖頭說:「國內有些作家太缺乏和忽視這方面的修養。」

石魯回顧展

臨走的前一天早上,我們辦完瑣事,因為還有些時間,我建議汪老就近去看看中華文化促進中心舉辦的「石魯回顧展」。汪老很高興,連聲說好。

那天陽光明亮,我們步上天橋,整個維多利亞寬闊的海面盡入眼簾。海水藍湛湛,幾條船,拖着晶亮跳躍的浪花在疾馳。

汪老望着海景,對我講起在美時,曾見到梵高的原作,他說以前看的均是複製品,已深感其震撼力,這次看到原作,更是吃驚,因為「太棒」了。他用手指比劃,形容梵高用的顏料有多厚,他說有一幅「自畫像」,頭髮一根一根都是很厚的顏料,「簡直像用毛筆畫的,而不像是用油畫刷子」。

在美國時,他也對一些黑人的雕塑、陶瓷感興趣,他說那些佚名作品,造型、線條自然大方,渾然天成,很簡單,卻很有味道。

紮根很深的中國作家

愛荷華大學的一位黑人教授,在聽過汪曾祺的演講後十分佩服,他專門邀請汪老到他家中深談。他對汪老訴說美國黑人最困擾的問題──「無根」可尋。因為美國黑人最多只能查上三代,再往上便是奴隸,而奴隸是無族譜的。不錯,黑人奴隸皆來自非洲,但究竟是非洲哪個國家、哪個民族,則無法知曉。

「美國黑人沒有祖國,甚至連非洲國家也不認同他們,因為他們是美國人。」汪老轉述黑人教授的悲哀,說:「那是最深沉的悲哀。」我相信,因為汪老是紮根很深的中國作家,他比一般人更深愛着民族的傳統、神髓和精華。

石魯是中國的梵高

有人說石魯是中國的梵高。原因是兩位畫家甚有相似之處:一樣狂熱追求繪畫藝術,窮畢生精力;一樣是死後作品才愈受推崇珍視;更悲慘的是兩人都患精神分裂,都死於藝術創作的旺盛之年——不同的只是:梵高吞槍自殺,而石魯死於癌症。

我們在三個大廳的每一幅作品前駐足良久。有些作品,汪老看得很仔細。有的畫,畫面寥寥幾筆,非常瀟灑,汪老說那得自「八大」。他指着其中一條幅,有菊有石,畫面原來四平八穩,突然,在下方,冒出一株用三數尖筆畫的勁竹。汪老說這是神來之筆:「構思時絕對想不到的,而因為它,畫面才活起來。」

見到汪老對着一幅小小的畫會心微笑,我俯身一看,原來是石魯晚年隨心所欲之作,題款龍飛鳳舞:「不知是何花」。

汪老說自己作畫,很少用顏料,只有淡墨和濃墨之分,「有一次需要點綠色,我便擠了點菠菜汁上去。」

汪老能燒一手好菜

集小說家、畫家、書法家、劇作家甚至美食家於一身──汪老能燒一手好菜,「一腳踢」,太太要幫他買菜他都不肯,因為「那是構思的過程」──我問那樣為主?汪老說當然是小說創作了,「那才真正顯示我的生命價值。」他說畫畫、書法是玩兒的,而寫劇本是「混飯吃」。汪老是北京京劇院的高級編輯,幾次要求退休,劇院都不肯放,因為是「金招牌」。

汪曾祺早慧,20歲便開始寫小說,近半個世紀了,居然總共只出了四五個集子,篇篇擲地有聲,確是貴精不貴多的典型。

汪老說自己下筆很快,在昆明開會,同房的作家見他犀利「快筆」,大為驚訝。實際上他花很多時間打腹稿,「吃飯也想,炒菜也想,走路也想」,就像十月懷胎,成熟了,才將腹中小說謄到稿紙上。因此我們看到汪老的手稿,一手飄逸俊秀的行書,通篇稿子從頭至尾幾乎不動一字。

「開頭和結尾都要先想好,小說想講什麼亦要想清楚。」

「年輕的時候,別人這樣寫,我偏不,我常要跟別人不同。」

汪老記性特別好,他說當年唸大學,上課老懶得做筆記,要考試了,便等同學寫睡下後將筆記借來翻翻。此次赴美,演講或寫文章,引用古典詩詞、典故或古代小說,也都是信口而出。

那年奉命寫《沙家浜》劇本,有一次,打字員將第二場整場的原稿弄丟了,急得要哭,汪老說不怕,「我可以從第一個字起,一字不漏地背到最後一個字。」

汪老平日花很多時間讀書,問他都讀些什麼?汪老說:「讀閒書。」古典的、外國的,什麼都看。也不做筆記,只是偶爾在書眉或扉頁上寫幾個字,那是提醒自己,彼時彼地讀到此處,腦子裏在想些什麼。