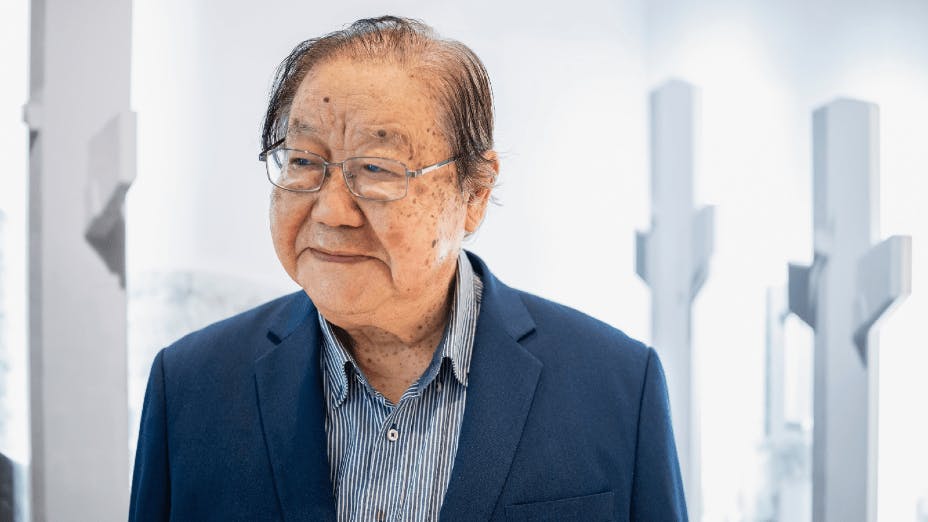

金耀基教授曾是新亞書院最年輕的院長;中文大學最年長的校長。一直醉心教研的他因兩位「李校長」而與大學行政工作結下不解緣,見證了創校書院大一統後的動盪,經歷過「沙士」之後政府削資,大學財政預算大減的難過日子,帶領中大走出低谷。2004年榮休逾五百「中大人」出席惜別宴,回首山城歲月,未圓湖畔,合一亭中,最難忘情是中大。

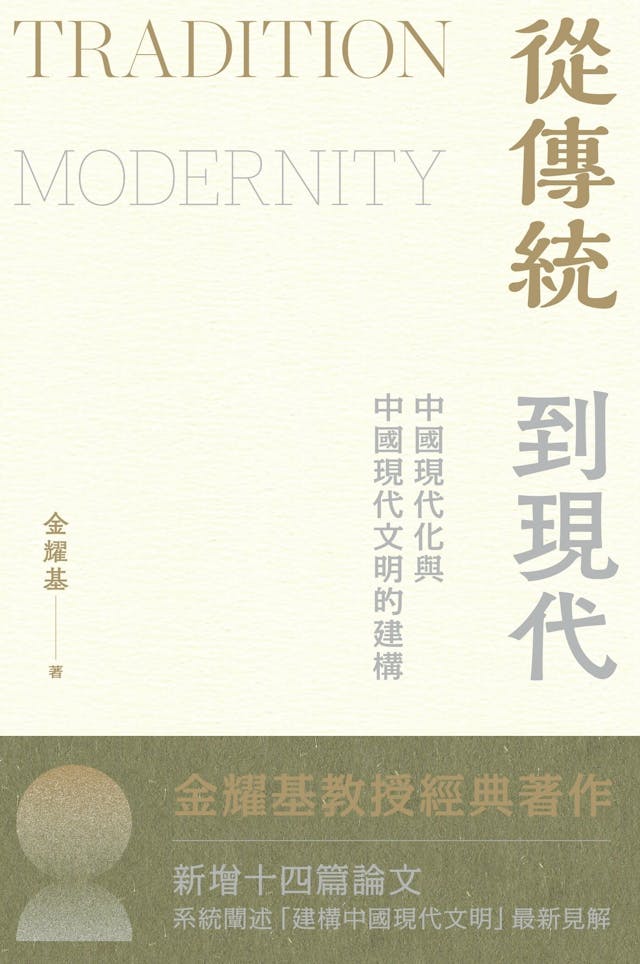

金耀基教授1935年出生,1949年隨父母從上海到台灣,中學畢業後在台灣大學攻讀法學士,隨後到政治大學政治研究所完成碩士學位,1964年公費負笈美國匹茲堡大學進修一年。回台後他在政治大學任講師,同時兼任台灣商務印書館副總編輯。商務兼職,全因他的碩士論文指導教授王雲五先生自退出政壇後出任商務印書館總編輯,邀請金加盟主持《出版月刊》編務及肩負《東方雜誌》復刊的重任。期間他埋首寫作,集中探討中國的現代化問題,那時候不同的大學邀請他演講,他便把演辭於《出版月刊》陸續發表,文章引起很大回響,1966年《從傳統到現代》一書問世,轟動一時,他直言:「出書以後,幾乎可以這麼講嘛,當年任何一個比較好思的成年人,比如高中生、大學研究生,你沒有看過我的書的話,幾乎不能有什麼intellectual(知性的)言談。」一書成名天下知,這亦埋下了他與中大結緣的伏筆。

他還記得《從傳統到現代》尚未出版前,殷海光先生的學生陳鼓應與陳平景二人曾到台灣商務印書館三樓,邀他與殷先生「喝咖啡」。他笑言,當時心情很忐忑,因殷先生在台大執教,雖不曾教他,亦視對方為老師,素有敬意。甫見面發現枱面上放着他的文章,文章上有圈圈點點的印記,殷先生席間坦言費盡心神思考這個問題,才在某意義上找到與他一些相近的看法,很好奇他對中國現代化的想像從何而來,其時,殷先生的《中國文化的展望》亦出版。金認為,歸根究柢是因二人專業不同,思考方向自然不一樣,但最終的結論頗多契合,二人惺惺相惜,自此成為忘年之交。

60年代末,金教授再次考取美國國會獎學金攻讀博士,這個獎學金門檻高,全台灣每年只取錄一人,他第一次考上時,因王雲五先生挽留而放棄,但這次是美國在台所設此項獎學金最後一年,他不願失去這個可能是最後的深造機會。當時王雲五先生年邁,他沒辦法當面告訴乃師去美的決定,於是寫信陳說留學原因,信中大意提到,他不能像雲五先生般胸有萬卷,學問如蠶吐絲,綿綿不絕,故希望像蜜蜂一樣去採蜜,增加自己的學養,所以這次是「不能不去」(此信後被收入王雲五先生年譜中)。1967年,他再度踏足匹茲堡大學著名的Graduate School of Public and International Affairs(公共與國際事務研究院),完成哲學博士學位。

時間推進,來到1969年的匹茲堡大學,金在該校社會學系做「博士後」研究,同年中文大學創校校長李卓敏博士到匹大接受榮譽博士學位,與他一起獲頒博士榮譽的,是世界著名的外交家基辛格(Henry Kissinger)博士。「大學把他從機場,用直升機接到campus(校園),他休息不久就找我見面。他說,金先生,我跟你講一講,我有意思請你到中文大學工作。」金坦言對中文大學了解不深,同時心中也有疑惑:「你(李卓敏博士)不認識我,怎麼找我﹖」李博士立即反問:「怎麼不認識呀﹖你寫過信給我﹗」原來,他主理《東方雜誌》復刊期間,為了確保每期都有重要文章刊登,曾與王雲五先生寫信給1949年後在歐美大學執教的中國學者邀稿,當中包括李卓敏博士。當然,簡單的一封書信不足以令李博士對他印象深刻到有千里延攬之心,後來回想,相信是匹大著名社會學家楊慶堃教授向李博士的熱誠舉薦。金教授在《人間有知音》一書提到,楊慶堃先生看了《從傳統到現代》而認識他的,當時中大與匹大有一合作協議,楊教授與匹大社會學系幾位資深教授組成教授團協助中大社會學發展,為期三年,楊希望金在他離開後能接手發展中大社會學系的工作。

話說回來,初見李卓敏博士便覺對方身上有一種自信與強大說服力,「他把中文大學的前途描述到不得了,一般的學者還沒有這本事。」之後,新亞社會學系系主任冷雋教授到匹大研究訪問,特別拜訪他,懇切邀他一定要到中大的新亞書院,金教授被說服了,1970年從美國到香港,自此開展他與中大的半生緣。

離開舒適區到新地方發展,總得解決柴米油鹽問題。別人跟他說到了中大以後就會過得「像一個King」,因為他的姓氏英文是「King」,朋友一語雙關打趣,意指中大的待遇優渥。誰知來到中大後才發現,因他拿着中華民國的護照,不能算是外籍教員,沒有房租津貼。「我那時薪水三千多塊錢,結果一半是給了房東,根本不夠用。」楊慶堃先生再訪中大時知悉此事,深感歉疚,因他事前不知大學有此政策,但房津一事反倒令金感受到中大對他的厚情,何解﹖他說,當時要取得房津只有兩個方法,一是更改政策,二是升遷高級講師,但兩者一時均不可行,李校長為他解決房租問題,想方設法,不遺餘力。有天告訴他,崇基學院原為院長備下的道風山洋房正好空置,可以讓他入住。金堅決請李校長不要這樣做,一來此舉只是解決了他個人問題,而非改變政策,二來搬到道風山,他不會開車,而且房子花園大,還要花錢請園丁修剪,豈不本末倒置。金拒絕的話說出了口,但感激之情常埋於心,「我對於李校長那種挽留人的誠意,非常感動,我不是說自己是人才,也許在他心目中我是人才,所以他用盡方法幫助我,我很感激他。」他坦言,在中大頭幾年,岳父每次到他家探望,都悄悄存入一筆錢到他夫人的銀行戶口,三年後他升為高級講師,他的〈行政吸納政治〉名篇也已在國際學刊上發表了,不須再為房租苦惱。

70年代初,中大奉行聯邦制,三書院各有自己的學系,每個學系大概只有六、七位老師,以社會學為例,若某老師的專長是社會發展,但礙於人手,亦要兼教其他非專長的課程。金指,楊慶堃教授當年在中大率先推動社會學系的融合,把各書院的社會學課程整合起來,讓三院學生選讀,把三院教學資源集中,「這個是楊慶堃先生跟他的Pittsburgh社會學團隊,替中大做了了不起的事情。」

獻身教育 提供高等教育

金教授自言最初對中大不了解,卻對新亞書院不陌生,在台灣求學時早已讀過錢穆與唐君毅兩位新亞創辦人的著作。到了新亞之後,感覺書院很有中國文化氣息,師生融和一片,但書院與大學之間卻有距離,他認為李卓敏教授辦大學的理念與想像,一般師生未必能完全明白,舉例說,李教授曾指中大的使命是「結合傳統與現代,融會東方與西方」,強調雙語教育。「他要創建的是一間國際性的中國大學。」金解釋,中大要面向國際,必須中英文並重,這當然並非要求每個老師必須兼顧雙語,而是強調所有學生要有一定的中、英文水平。否則,大學有能耐邀請外籍名師前來講學,學生受語言所限,亦無法受益,更不必說中大與世界名校的學生交流,或招收國際學生了。

談到教學語言,剛開始時他用普通話上課,但不久便發現成效不彰。如何發現﹖因他講課說了幽默的話,台下學生幾無反應。後來改用英語,又發現學生英文水平參差,有的很好,但大部分來自中文中學的學生,英文能力有所不逮,故當年英文授課又不理想。最後,他盡力嘗試說廣東話,邊教邊學,上課時夾雜英語與普通話,學生終於有了好的反應。最近他與一位老校友見面,那位校友說曾經上過他的課,但後來就不上了,因為「聽不懂」,他苦笑道:「我到香港時已35歲,那個年紀學語文不是那麼容易,我自認年輕時候語文能力是不錯的,每到一個地方很快就學會該地方言,但廣東話很難呀﹗」當然亦有「聽得懂」的人,包括香港科技大學社會科學部講座教授蘇耀昌先生。金說,一天收到蘇自美國寄來的新作Social Change and Development,序言中提到曾上過他「社會變遷理論」的課,受到影響,此後就選擇社會變遷作為專門研究領域。金說,他在中文大學,能影響到像蘇耀昌這樣一流的社會學家的學術生涯,內心甚為滿足。

1978年,大陸進入改革開放的歷史新運會,曾是大學同窗好友的楊慶堃教授與中國著名人類學/社會學家費孝通先生,二人合作在大陸展開社會學的復興工作,中大社會學系的同仁先後到內地大學講授社會學課程。1983年中大舉辦兩岸三地第一次社會科學學術研討會,費孝通先生與多位內地學者首次踏足香港,台灣的李亦園、楊國樞等學者亦前來參與,金氏與李沛良教授等主持的學術研討會取得空前成功,也因此開啟了兩岸三地人文與社會科學交流合作的局面。不久,三地學者提出以「中國文化與現代化」為名的學術交流平台,定期每兩年在三地輪流舉辦研究會,金教授是香港召集人之一,這個平台,在之後20年舉辦了多場重要的學術研討會與多項的學術合作。

金教授在中大先後出任新亞院長、副校長及校長,對於大學行政管理,辦學方向自有一套見解,他於1985年出版《大學之理念》,2017年又出版《再思大學之道》,探討大學從「經學」到「科學」之變。他說,中大校訓「博文約禮」,以至崇基的「止於至善」、新亞的「誠明」等,談的都是中國傳統價值教育的基本觀念,「大學之道」的目的是以建立社會的倫理與道德規範,教育追求的是一個「善」的境界。然而,二次大戰後美國發展出研究型大學,大學的功能分兩個:一是教育;一是知識創新,研究變得愈來愈重要,甚至有些大學研究壓倒了教育。金認為大學之道不單是「止於至善」,還要「止於至真」(科學之真理),他認為李卓敏教授就是要把中大建立為一間「研究型大學」。金說,李卓敏改變了香港當年高等教育的生態。事實上,此後香港的大學,不但數目大增(當年只有港大與中大兩間),而且不斷優化。二、三十年以來,香港多間大學都已位居世界大學的前列地位,這也反映的香港的升起、亞洲的升起。金氏感覺自己與中大一同成長,在香港經歷了一段有意義的人生之旅。

金耀基教授在中大工作34年(1970-2004),經歷過多次重大事件。1973年,中大成立十年,迎來一場翻天覆地的改革前哨戰。是年,新亞第一屆本科生余英時先生應聘從哈佛回母校接替梅貽寶先生為新亞書院院長,翌年中大成立一個「改革小組」(全名「教育方針與大學組織工作小組」),由余出任主席。正如上文提到,金初到中大已感受到書院與大學之間的距離,事實上,書院與大學之間的權責與資源的運作分配已出現制度性的困境,整個大學要進一步發展,必須在制度面上有所改革。改革小組便從制度上作全方位的探討。改革小組成員除了馬臨、邢慕寰等資深教授外,金耀基、陳方正及傅元國三人是由中大教師直接選出來的,金當年尚未屆不惑之齡,在小組中屬年輕一輩,小組花了一年半以上的時間作成建議,報告出台便由他負責到新亞書院解說,他發現小組的建議受到很激烈的反對。他說,作為小組主席的余英時受到很大的誤解與批評,其師唐君毅教授甚至寫大字報譴責,「這使得余英時非常的委屈。」多年之後,唐君毅先生百歲冥壽之際,哲學系師生為先生鑄塑銅像,余英時以「門人」的名義,撰〈唐君毅先生像銘〉。

金直言,「改革小組」一役令他深刻體會到古人「理未易明」的道理,每個人都為學校好,非必出於私心,但有些人卻不自覺地站於道德高地,在上帝的一方,在真理的一方。不過,小組的心血並沒有完全付諸流水,小組結束後,港府在中大之外成立第二個「富爾敦委員會」。他形容,第一次「富爾敦委員會」給了中大一張「出身紙」,第二次「富爾敦委員會」則是「中文大學的再生」。最終,中大由聯邦制走上大一統,但中大的書院制特色並無褪色,而當初改革小組的許多建議均被採納,「四十多年來,證明工作小組的建議是對的,中大的發展愈來愈成功,中大的聲譽愈來愈高。」小組工作結束後,金到英國劍橋大學訪學一年,研究之餘,出版了一本風行兩岸三地的散文集《劍橋語絲》。余亦離開中大回到哈佛大學,金、余二人此後由「戰友」變成「無不可與談」的知己。

1977年從英國回港出任新亞書院院長,此事背後原來有段掌故。金說,遠在他去劍橋之前,新亞書院校董會雅禮學會代表Edmund Worthy,受校董會之託,邀請他出任院長一職,「我說你讓我考慮一晚吧,第二天我給你答覆。」其實當時心中已有答案,但還是先與太太商量,翌日便心安理得向Worthy先生婉拒了。他解釋,在改革事件上,他雖然感情上心繫新亞,但想法上卻是向着大學一方,故不能答應出任院長一職。1976年自劍橋回港後,中大已按第二次「富爾敦委員會」報告書改制,李卓敏校長提出由他擔任中大改制後的新亞院長,他初時亦未答允,因改革曾引起的太多風波,後來資深新亞人孫述宇教授主動找他,謂大學改革後,書院中與大學溝通無礙的怕只有他最勝任,無疑這是一個重要的原因。最後他答應出任院長。他苦笑道:「我正式就任新亞院長的時候,差不多同一天,新亞校董會九個董事同時辭職。」

上任院長後,他思考如何加強新亞作為研究中國文化重鎮的地位。為此,他接掌新亞之初即設立「錢賓四先生學術文化講座」,把全世界對中國文化有卓越成就,最頂尖的學者請來新亞講學。講座第一位講者便是新亞創辦人錢穆先生;第二位是英國的中國科技史專家李約瑟博士;第三位是京都大學文學教授小川環樹;第四位是美國漢學家狄培理(William Theodore de Bary);第五位是北京大學的美學家朱光潛先生。他在院長任內邀請的最後一位「錢穆講座」主講人,是在哈佛執教三十餘年的中國史權威楊聯陞先生。金強調,要把新亞與國際學術界連接起來。學術是國際的。金教授在他八年的新亞院長任內,與新亞的同事,通過文化基金的建立,創立了多個國際性的學術講座與學術訪問的計劃,這不但繼承了新亞書院發揚中國文化的傳統,也展現了書院在大學中能發揮的角色與功能。

艱險我奮進 無愧於心

金氏在中大30多年,行政工作佔據了他不少時間,但他從沒因此脫離教研的工作,白天大都忙於行政,很難做實地調查與研究,慢慢養成晚上在家中書房做理性思考與書寫的習慣。金氏著作甚豐,每年都受邀出席國際學術會議,發表論文,他認為這是學人生涯中的趣點,可以順便遊山玩水。他還記得70年代發表論文〈行政吸納政治〉,讓他成為香港三任港督的「座上客」,他在《最難忘情》一書提到,出任新亞院長不久,校監麥理浩約他到港督府見面,邀他出任立法局議員,他即以教學工作繁重為由婉拒了。但他倒是參與廉政公署、法律改革委員會、中央政策組、研究資助局(RGC)等公職,所以很早獲授太平紳士勳銜。退休前兩年接任中大校長一職,則不是他生命規劃之中。他在任內最後一份大學年報中說,從來無意當中大校長,訪問中他重提箇中原因。他自言對中大有感情,卻很清楚自己無意做校長,因為在當年,中大只有校長一職是行政全職,是脫離教學與研究的,他做新亞院長、中大副校長時,都是「兼職」,主職是社會學教師。直至李國章校長有一天突然告知將加入第一屆香港特區政府班子,擬向校董會推薦他接任校長一職,望他千萬莫推辭,他當時稍作沉思,便答應了,因明白中大要在短時間找到合適人選十分困難,亦深知自己在中大歷史上的位置與責任。

自2002年接替李國章出任校長,兩年後榮休,他曾以「任重道不遠的校長」自況。校長任期雖短,卻遇上多事之秋。上任不久「沙士」來襲,為慶祝中大創校四十周年而籌備的全球大學校長論壇要延期,更甚者,多位中大人在威爾斯親王醫院因抗炎蒙災難,特別是自動請纓上前線救人的謝婉雯醫生,他在悼念會上致詞形容她為「香港的女兒」,翌日本地各大報章均以此為題作報道。「沙士」肆虐幾個月,中大經歷了艱難時期,他作出了中大有史以來第一次停課的決定,疫情過後經濟蕭條,隨之而來是政府削資,大學財政預算銳減,「你知道我們那個時候預算每一年削多少﹖五千萬﹗五千萬什麼﹖五千萬美金呀。」他仍記得當時一位外地校長到訪時談起縮減預算一事,對方聽到金額後亦為之咋舌。政府財困,中大難以獨善其身,大學幾經籌思後提出削資預算及學系課程重整方案,部分不滿的教職員與學生向他抗議,出現過「大新聞」,他自嘲因此「上過頭條」。

面對批評,挑戰重重,但他無愧於心,堅信方案最終目的是為了保存中大的再生能力。兩年間帶領中大渡過難關,慶祝大學的四十周年,恢復舉辦全球大學校長論壇,並且籌辦法律學院,為中大進入新紀元奠下基礎。金教授在訪問中強調,他在校長任內,所以能克服一次次困難,不負中大的信託,最重要的是他有一個學品兼優、充滿熱情、風雨同路、一心為中大打拚的學術行政團隊的支持。他特別提到當年的三位副校長(楊綱凱、廖柏偉、鄭振耀),和秘書長梁少光、教務長何文匯、財務長陳鎮榮。金教授還表示,在70、80年代,他主持新亞書院時,所有值得肯定稱譽的事跡,也是因為有許多學術與行政的同事的加持和同心協力。他在新亞成立60周年時,寫有〈憶在新亞的一段歲月〉長文,對當年新亞的人與事有詳盡的記述。

金教授退休之時深切表示不用送別,誰知同事告知教職員聯會、校友會、學生會已籌備了,惜別宴於2004年6月26日假港麗酒店舉行,筵開五十席,逾五百人參與,盛況空前。舊事重提,感動依然,他憶說:「我在中大這麼多年還是第一次碰到這麼盛大的歡送會。」翻查資料,送別會當晚馬臨、高錕、李國章與劉遵義等四位前後任校長都出席了,晚宴壓軸節目是四十多位校友向金教授獻唱,更安排金教授的孫兒在曲終前出現,一同合唱。

應把握時間 創造無限可能

金教授在惜別宴致辭時說:「大學永遠是年輕的,大學每年就有三分之一的年輕人踏入校門,這是大學生命常青的秘密,但任何一個中大人有一天都會老去。是時候了,現在是我這個早已不再年輕的中大人改換跑道的時候了﹗」退休之後,金教授憧憬享受自由自在,不用鬧鐘的生活,但離開中大「換跑道」,他走上翰墨之道,潛心鑽研藝術書法。2017年,金教授82歲,他先後在香港、上海、北京、杭州舉辦四次書法展。事實上,他2004年退休後,從未停止寫作,不同性質的書寫,包括書法書寫、社會學書寫、散文書寫、整理成書的已有十本之數。金教授今年87歲,他說他知道「老之已至」,更覺去日苦多,來日苦少,要做有意義的事情,必須珍惜時間,他笑言,近年又開始用鬧鐘了!

原刊於《中文大學校刊》2024年第1期,本社獲授權轉載。