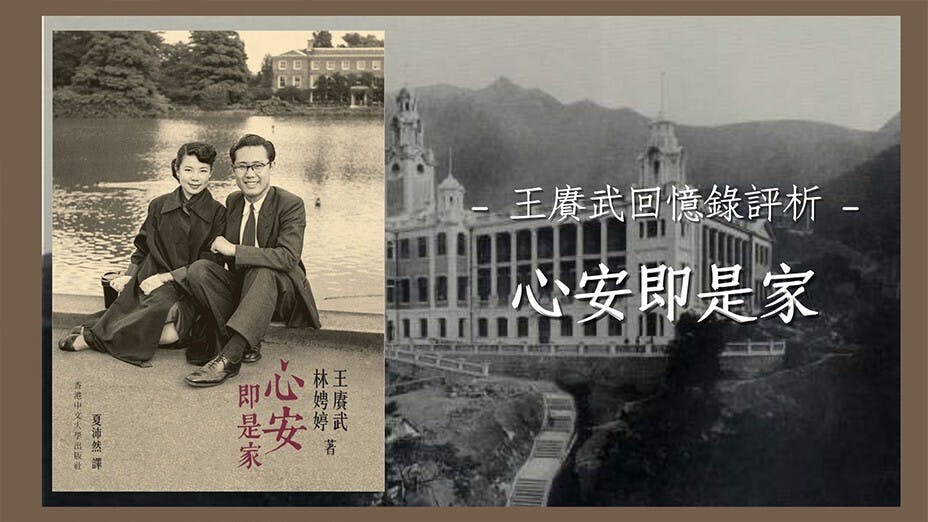

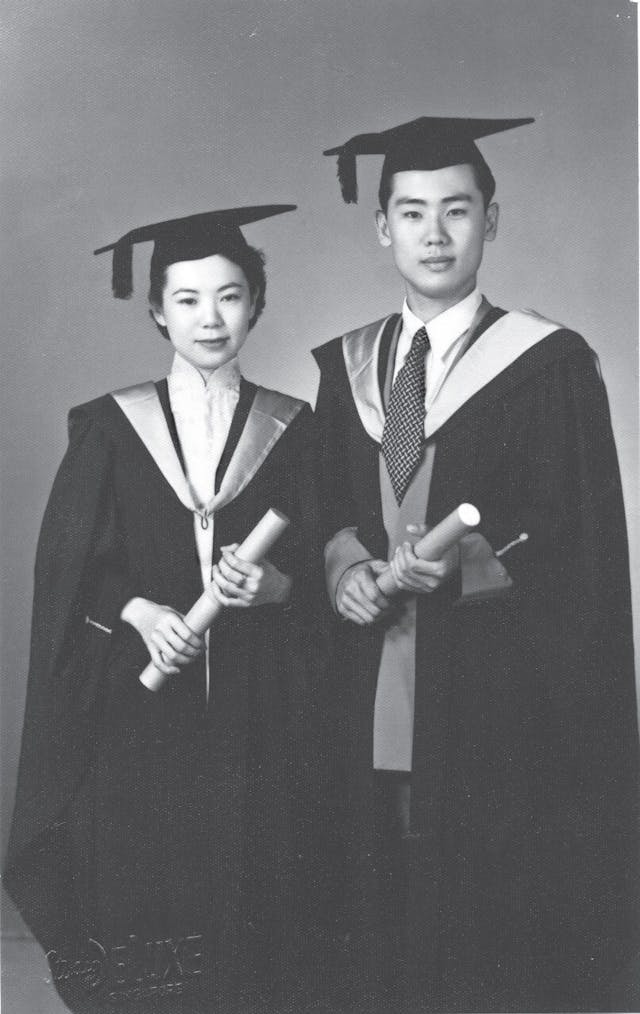

來到回憶錄第二部《心安即是家》,王賡武談的是他「學海無涯」日子。從南京到新加坡、吉隆坡、倫敦、劍橋、坎培拉、香港。期間與他一起的還有林娉婷,於馬來西亞大學兩人相識開始,至倫敦結婚,然後與他們的孩子在不同國家生活。退休後他們在住了24年的新加坡定居。

學習·興趣

因為工作關係,王賡武與妻子林娉婷由一個國家搬到另一個國家。他說:「無論我們在哪裏生活和工作,從未發現有什麼地方不能成為我們想像的家。對我自己來說,家可能與大學有關。」「家就是我們所在的地方。」

對喜歡讀書、愛研究的王賡武來說,他的「真正興趣是要了解那些支配人民生活條件,以及隨着時間遷移而發生的變動」。

選擇歷史,是知道「歷史是一個通向寬廣視野的窗口,與現實有關的所有過去的事物都包括在內」。

「決定研究歷史之後,也使我認識到過去的事物如何影響到我不同時期的生活。」

在研習歷史過程,王賡武路過香港,在九龍農圃道新亞書院見到了史學家錢穆。見面的時候,他問錢先生:「為什麼對宋朝以後的皇帝如此嚴厲批評?」

錢先生「熱心鼓勵」王賡武從「外面角度研究中國歷史」。

來到香港大學,他「非常羨慕圖書館裏豐富的中國藏書」,「山坡上的校園也異常美麗」。

20年後,1986年王賡武來到香港,出任香港大學校長。

平凡的·不平凡的

上世紀50年代中,王賡武這位年輕學者與妻子林娉婷在英國劍橋生活。那時他的父母住在倫敦,有空會去倫敦探望父母。「父親大多數時間都在大英博物館的圖書館閱讀關於文獻學的最新學術著作。」真的做到「退而不休」,繼續「進修」。母親則「一個人留在公寓裏」,幸而有幾位馬來西亞朋友探望她,其中一位叫黃逸梵。

王賡武說:「母親告訴我,黃家是有名的富裕家庭,黃逸梵離開抽鴉片的丈夫,在歐洲住了幾十年。中日戰爭結束後,黃逸梵失掉在中國的大部分財富,生活難以為繼。」

王賡武與黃逸梵見過幾次面。「1957年8月離開倫敦前,母親叫我給她送去幾件禮物。」那是最後一次見面,兩個月後黃逸梵辭世而去。

王賡武那時可不知道,黃逸梵的女兒就是小說家張愛玲。是幾年之後,他才開始讀張愛玲的小說。

「黃逸梵一生很不平凡,她想做一個現代女性,卻不容於中國社會。」

王賡武的母親在回憶錄中指出:「許多富裕家庭的後代都毁於戰爭和革命。她是在提醒我們,不要把美好幸運的生活視為理所當然。」

王賡武的成長過程算是一帆風順,他是在「愛」的環境中成長:「父親和母親對我都是既盡責又關心,只不過母親的愛表現得比較親切,父親的比較含蓄。」

張愛玲比王賡武大10歲,該算是同代人。她的成長經歷與王賡武的互相印證,讓人明白:人生的幸與不幸,不好比較。

兩點要求

王賡武的父母從來沒有告訴他「該如何生活」,對他的要求也是十分簡單,只有兩點:「讀好書,做好人」。

不是得個講字,「身教」至為重要。他的父母就向兒子展示「讀好書,做好人」的道理。

王賡武說:「在母親眼裏,父親就是個典型的好人,他教我讀古書,使我能夠與中國人的過去聯繫起來。」

把書讀好,待人以寬,做到這兩點:「應該能找到自己的生活。」

父母有先見之明,讓子女做好準備,面對一個上一代越來越陌生的世界。

「世界將繼續變化,我將不得不自己學習如何找到自己的位置。」「設法適應現代生活,一如許多居住在本土和國外的一代人已經開始接受的那樣。」

看到這裏,我是想起「有其父必有其子」的講法。王賡武夫婦兩人對子女的教育、那理念、方法,該與他的父母的有異曲同工之妙。

因此,當王賡武寫到與妻子林娉婷「所做的少數計劃之一,就是準備等父親退休後父母來與我們同住。這樣,就是『三代同堂』了」。

林娉婷在「我們蓋房子」一章如是說:「大家庭同住的方式對我們所有人都非常有益……如果有足夠的空間,每個人有足夠的隱私,傳統的大家庭是件好事。」

《心安即是家》最後一章(306頁),有一張三代同框的照片,是在1968年在新加坡拍的,之後三代人遷往澳洲。

林娉婷對王賡武說:「我們住在什麼地方,那裏就是我們的家。」

原刊於《星島日報》,本社獲作者授權綜合轉載,題為編輯擬。

延伸閱讀:〈王賡武回憶錄評析:變遷的時代中 何處是家園?〉