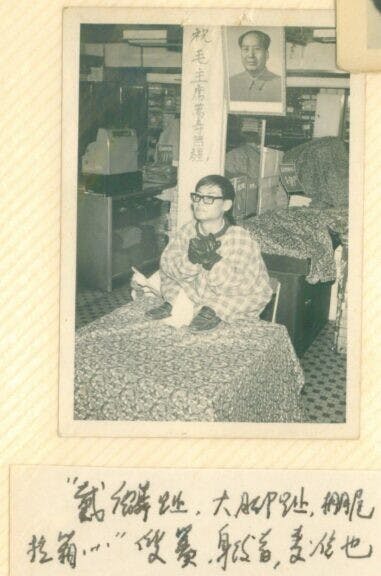

編按:史家嘗言,1967年的「六七暴動」是香港近代歷史的分水嶺。今年是「六七暴動」55周年。正所謂「以銅為鑒,可以正衣冠;以史為鑒,可以知興替;以人為鑒,可以明得失。」是故,便有了兩位六七當事人的對談記錄。鮑起靜女士,當時是中四學生;嚴浩,當時是中三學生。他們兩位同一左派學校的學生,1967年對他們來說是怎樣的呢?

承接上文:〈我們的閱讀經驗──嚴浩、鮑起靜對談〉

嚴:嚴浩 鮑:鮑起靜

左派家庭

嚴:當時你爸媽不擔心你們被捕嗎?

鮑:不擔心啊。不知道為什麼?記得文工團去九龍城街市,準備表演,我們走出去拉起一支橫額表演。橫額是什麼?讓我想想……

嚴:是不是「愛國無罪,抗暴有理」?

鮑:類似這樣。我們排了些短短的節目,例如唱首《東方紅》,跳革命語錄的舞、對口詞之類。以前有很多革命歌,像《下定決心,不怕犧牲》等等。

嚴:可能他們不知道我們做這麼危險的事。你會不會跟爸媽說我明天去「活動」?

鮑:當然不會。很秘密的、很興奮地去「革命」。哈哈!

嚴:當時我家樓下常常有警車在監視,爸爸很少回家,常常住在外面。弟弟(嚴開)被捕後,我也去他那裏住了幾天。

鮑:羈留一般都要好幾天吧?

嚴:我弟弟可能是整個運動被捕者中年紀最小的,只有12歲。他在宿舍裏面睡覺,同學在上面做炸彈,爆炸了,警察衝進來,就這樣被捕。我們當然擔心他。當時社會氣氛很敵對和不公平,沒抗爭就不可能進步。後來港府發現既然中國政府不提早收回香港,就想不如把事情做好一點吧!於是有勞工法、廉政公署等,這些可說是屍體踏出來的進步。現在每件事情都能談判,不需要憎恨和對抗。雖然那時也擔心爸爸被捕,但也沒什麼辦法。

鮑:我不知道為什麼我當時不害怕爸爸可能被捕呢!

中國經驗

嚴:當年香港人口中至少有四分之一是中國難民。當時沒有電視,只能看報紙。電台都是一面倒地對中國沒有好話。我很記得:中國窮,只有有了工業,國家才有經濟基礎。當時文工團嚴觀發編的節目也說「祖國工業無一點」,在國際上沒地位。相對來說,香港人都非常崇拜英國,看不起,甚至仇視中國。

鮑:我對中國的認識,多虧當時仍有中國歷史科。近百年中國的歷史給我留下深刻印象。當時的中國太腐敗,太弱了,全世界都來侵略和霸佔我們的財富。年輕人接觸到這些,最容易有民族的激情。我們覺得國家是有很多缺點,很多不足,但總比以前的中國好。我受爸爸、家裏的影響,自小喜歡聽關於中國歷史的事。為什麼一個朝代會被另一個朝代替代,每個皇朝之初都是很「叻」、很fresh,很革命,然後「嘭」一聲,就墜落了。當時我覺得,現在不同了,現在是新中國了。

年輕的時候,自己有激情,或說傻氣,會很認同和嚮往這種革命的浪漫想法。年紀漸長,再回望從前,可能有很多不足。當時的我,就像今天的年輕人,也有浪漫的思想和追求和夢想,不管這個理想對不對。這一點,是不能夠忽略的。很多人都說六七「暴動」,學生只是「搞事」,我非常不同意,我正正覺得自己在這樣的「暴動」裏面看到很多事。我會很認同自己是中國人,這也是那時被啟蒙而慢慢形成的。現在就算我去了外國,就算我的同學都移民了,又或是嫁給外國人,我們都會很驕傲地認為自己是中國人。這點我想與現在的年輕人有很大的分別吧。

嚴:除了報紙,媽媽也帶我和弟弟們去大陸探親。60年代初,正是3年「災害」的時候,就會帶很多東西回去給親戚。最初接觸的中國,那感性的接觸,是永遠不會忘記的。由香港到深圳不像現在閉上眼睡睡就到了。過深圳那條橋,很多人挑扁擔過去,就隨時會碰傷你。為什麼沒有一齣電影講這個?我常常想拍一齣內容是這樣的電影。

鮑:聽說最誇張的是有人回來時連鞋子都沒了。

嚴:恐怖得不得了。過關要搜查行李,不像今天隨便看看便了事,而是在一排石間平房,裏面有很多櫃位,站着解放軍。人們把行李擺上去,他們逐件地翻查。由早上5、6點鐘起床去深圳,過完關到羅湖,都差不多11點了,我們都快餓死了。但還要衝去買火車票到廣州,到達目的地時已經下午3、4點鐘。如果是去開封看阿姨,又或是去西安探舅父,還要坐幾天幾夜的火車。

通宵火車也沒臥鋪,只能坐着睡,周圍都是人。但是也有想不到的驚喜──火車旅行。清晨5點,天邊的晨曦會叫醒你,窗外田野一望無際,一直延伸到水平線,紅色的霞光由天邊射過來,地域寬廣無邊無際,這種大自然的震撼,我是第一次接觸到的,所以「祖國地大物博」這類的形容詞, 對我來說是感性的經驗,聯想起幾千年來在這片土地上發生的歷史演變,很震撼。

鮑:我弟弟文革之前就送去廣州讀書,一有假期我們都去看他。那時大陸常常沒東西吃,我記得他整個月都在吃冬瓜。媽媽便做了一罐紅燒肉帶給弟弟,但結果整個暑假我們都沒見過一塊肉。我問媽媽,為什麼我們一塊肉都沒見過?原來是被姑姑收起來,她拿去送禮。

嚴:我哥哥、姊姊也在大陸讀書。我們沒有紅燒肉,但當時有紅腸。所謂「三寶」之一。現在那是非常難吃的東西,當時卻覺得非常好吃。媽媽買了一大堆的紅腸,包好後,拿回大陸,當時對他們來說算是最好的東西。

鮑:弟弟當時也很喜歡文藝,也是學校文工團的,很積極。他們不是完全沒東西吃,只是不能大魚大肉。

嚴:我們華僑待遇不一樣,在廣州可以去七重天(著名茶酒)飲茶。

鮑:嘩,你們那麼好。現在想來一切都是命運,我竟然在中二的時候身體不好,要停學一年。再想回大陸讀書時,正好沒有中三的插班名額。爸爸說,好吧,明年你就插班高一吧。結果「明年」,就文革了,大陸停止招收香港學生,於是我中三就再回到香島中學讀書。

嚴:那你可能是運氣好呢!那時我不知道多羨慕鮑起鳴能去大陸讀書。我問爸媽為什麼我不能回去?爸爸說:「因為我不捨得你啊!」當時,能回大陸讀書是開心的一件事。

鮑:那也是一種鍛鍊。即使弟弟是家中獨子,又那麼小,我們也會覺得是對的。弟弟回去後成長得很快,由頑皮搗蛋的人,變成會煮飯、洗衣服,你完全想不到人可以變得這樣獨立。他的想法,思維都不同了,到現在他的思維都比我厲害9000倍,想是那個階段受到的鍛煉。

嚴:我哥哥以前是很挑剔的人,到大陸讀書後,人也不同了,後來就遇上了文革。

鮑:他們應就是一起去的。你哥哥、我弟弟、靜波叔(即電影人陳靜波[1921-1995])的兒子,幾個一起去的。

嚴:應該是吧。回去後,他們是辛苦的。一年都吃不了幾両油,物質那樣匱乏。但在香港似乎有錢就可以買到東西。最特別的是香港大量的物資都是中國來的。當時中國需要吸取外匯,在這樣的經濟架構下,香港反而得益。

原刊於《明報月刊》,本社獲作者授權轉載。

嚴浩、鮑起靜對談 7(按此閱讀嚴浩、鮑起靜對談系列文章)