在North Sydney的公共巴士站旁的木椅坐下來,等巴士。居住當地多年的文友說:「錯過了前往州立圖書館(State Library of NSW)的公車,等下一班車起碼要20分鐘。你還是坐火車吧,班次多些。」

有的是時間,不用趕。坐在木椅上,看街上流動風景,一樂也。文友說:「你們過的日子,不過是三日曬網、兩日打魚。想做什麼都可以,不想做什麼也可以。」

200號巴士來了。上車拍卡,車上乘客不多,沒有人在趕時間。問司機:「請問到州立圖書館,該在哪裏下車?」司機回應:「過了大橋第二個站。」

可看不可借

來到圖書館,問職員:「想進去看書,可以麼?」

「無任歡迎。圖書館架上的書都可以拿下來看,就是不能借走。」

「要是那本書未看完,怎麼是好?」

「你可以把書放好,明天到來再看。7天之內,這本書都會是留着給你的。」

「不會有別人拿去看?」

「你登記就可以了。把你的駕駛執照給我,用15分鐘,就可以給你一個『證明』,把你想繼續看的書給你留着。」

怪不得有說駕駛執照就是身分證。出外隨身三卡,除了信用卡、乘坐公車卡,就是駕駛執照卡。

說好下次來弄個「證明」,往後就可以到來看書,書仍未看完,不用擔心,明天再來。

還是先喝杯咖啡吧。沒想到下午4時,咖啡店已停止服務。館內書店店員說:「我們5時下班。不過,圖書館晚上8時才關門。」

新舊對照

來到澳洲NSW州立圖書館,左邊是古雅建築,右邊是新式建設,裏面燈光在落地玻璃透射出來,我們不用考慮該從哪個入口進去。

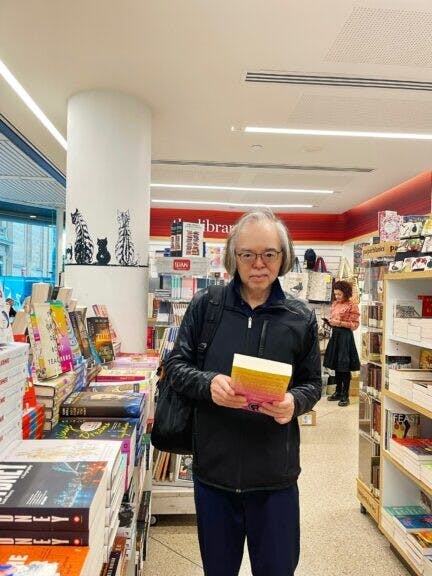

踏入圖書館,可見一位笑容滿臉女士站在館內書店,對我們說:「圖書館的書只可以看,不可以拿走的。這裏的書既可以看,也可拿走(當然,得把想繼續看的書先付款,再拿走)。」

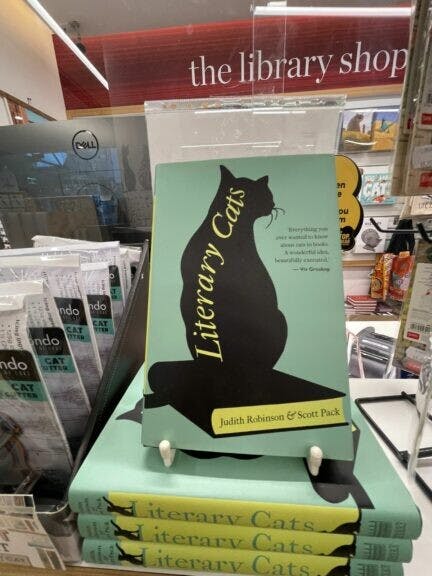

書店書種不多,倒是用來放書的布袋款式新穎,選擇也多。與貓有關的新書自成一國,遠勝寫狗的著作。

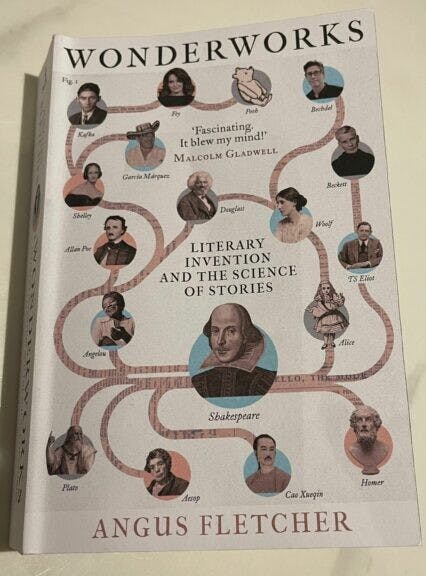

找到Angus Fletcher的新作Wonder Works,書封面都是作家頭像,最大的一個是莎士比亞,還有我們熟悉的柏拉圖、荷馬、卡夫卡、吳爾芙、馬爾蓋斯、曹雪芹。有一章談《紅樓夢》的,這書一定要買下來,帶回去細讀。

新舊建築裏面有天橋連接起來,我們從新圖書館一樓走到舊館,在走廊的兩面牆,掛滿新舊照片。有一張是80年前拍下來的,幾位圖書館女職員在打排球,另一張拍攝於2022年,年輕男女職員在打籃球。另一張是80年前,工作人員在訂裝硬皮書,那技術與現今的相差不大。至於在圖書館閱讀,80年前的讀者是那麼專注(當年圖書可以借走,拿回家看的麼?),今天的讀書人在閱讀,也是一樣全神貫注。當年圖書館只有書,來到2023年,圖書館的書架仍是放滿書,就是多了電腦、iPad。

走廊兩邊掛滿照片,新時代與舊時日子反映出來的,盡都是美好歲月。

圖書館裏面的世界,不管是20世紀初,還是21世紀初,相隔百年,仍然一樣美麗。

文字.想像

想像出來的世界,看似天馬行空,其實是有根有據。作家通過文字,把不一樣的想法、人生體驗,呈現我們眼前。Wonder Works說的是作家經營出來的世界很是好看,它能牽動我們的情緒,讓我們有共鳴感。

Angus Fletcher談莎士比亞作品,只談他的《王子復仇記》(Hamlet)。Fletcher指出莎士比亞寫這套舞台悲劇是在1599年,他的兒子Hamnet離世已有3年。他把悲傷升華,轉化成文字”Hamlet is a coming to terms with grief”。我們看舞台劇《王子復仇記》,對人間悲劇遂有了新體會。

不同年代、不同地域的作家俱有此能耐,向我們講出「未來」會是怎麼一回事。Fletcher把馬爾蓋斯、卡夫卡放在同一章。前者寫《百年孤寂》,後者寫《蛻變》。兩本作品沒半點相似之處,但Fletcher察覺馬爾蓋斯與卡夫卡都是用不同筆觸,書寫「重新發現」這個命題,一種觀看歷史的方法。”Rediscovery”不只是文字的運用可以有新意,選取的角度、想像空間,也不用依據傳統的一套。

Fletcher談曹雪芹的《紅樓夢》,指出作者書寫出兩個世界來,一個是清朝(Qing Dynasty)的現實社會,另一個是虛擬世界(Land of Illusion),小說是虛實交錯。其實曹雪芹高明之處,是他寫的朝代沒有言明是「清」朝,但看來又不像「明」朝。那個年代,只有曹雪芹是那麼尊重女性,這一點,Fletcher大概沒有察覺出來。

至於Fletcher提及莊子,說莊周蝴蝶夢與曹雪芹《紅樓夢》有相似之處,則說得有點牽強了。

原刊於《星島日報》,本社獲作者授權綜合轉載,題為編輯擬。