與旅法作家綠騎士有好幾年不曾見面了。上一趟,她與她先生回港一行,在洲際酒店請她倆吃了個早餐,算是回報她先生傑在巴黎左岸請我們品嚐血鴨晩餐。

留在巴黎的作家,算是認識的,除了綠騎士,還有蓬草。其他的同代人早已離開,有返回香港,有去了加拿大、美國。都是各有各的生活、很少來往了。

尋蹤

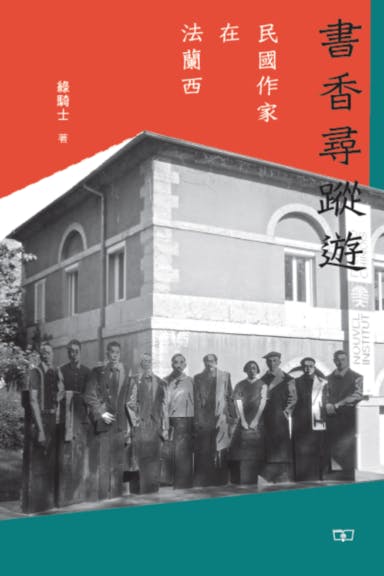

綠騎士在巴黎開了個畫展,在雜誌看到她寫上世紀在法國生活過的中國畫家、作家,文章結集成書《書香尋蹤遊》,講的正是民國作家在法國的生活點滴。上世紀、五四以來的中國藝術家、作家都已成為傳奇人物,有關他們的人生軌跡引起我們的好奇。100年前,他們來到法國是怎樣過日子的呢?

綠騎士向我們逐一介紹:計有──李金髮、盛成、李劼人、傅雷、蘇雪林、朱光潛、巴金、聞家駟、陳學昭、李治華、徐志摩。

100年前,竟然有那麼多來自中國的年輕人,到法國留學。綠騎士在前言說:「以20、30年代首批赴法的中國學子為主。在這段動盪的時代,如此特別的遠行對這些青年的發展往往是重要的踏腳石或轉捩點,有些成為了歷史性的作家。」

第一篇介紹的是我的同鄉、梅縣詩人李金髮。當年到台北見詩人瘂絃,他説李金髮是備受忽略的詩人。他的詩其實好懂、意象豐富,綠騎士帶着我們走進詩人的世界。當年留法的中國人不多,李金髪「做了發言人」,向當地人講「遙遠古國的事」,「有如民族演講」。

作家與作品

綠騎士在《書香尋蹤遊》介紹的「民國作家在法蘭西」,有認識的(是指有看過他們的作品),如李金髪、李劼人、蘇雪林、巴金、傅雷、戴望舒、朱光潛、徐志摩;有不認識的(是沒有看過他們的作品),如盛成、聞家駟、陳學昭。

年輕文友翻看我帶去的《書香尋蹤遊》,對我說:「只在中學時期看過一篇朱光潛的散文、幾首徐志摩的詩。巴金是聽過的,知道有《家》、《春》、《秋》三部曲,卻沒看過。」

我的情況比他好不了多少。巴金的《隨想錄》是有看的,那是巴金晚年之作、對文革的反思,寫出他在文革時迷失了方向,成為「反動份子」要自我批判,其實巴金可不知道自己到底犯了什麼過錯。當年中文大學頒發名譽博士給巴金,仍是文青的我,在中大賓館見到巴老,為一份雜誌做了個巴金訪問。那是唯一的一次、面對面見那年代的作家。

年輕文友説:「五四時期的作家,對你們一代也許還有些關連,你們或許仍會看某幾位作家的作品。我們年輕一代,對他們十分陌生,他們的作品基本上都不看了。」

我的回應:「不看他們的作品,我是明白的(現在我自己也不看了)。100年前,那時候,他們是那麼年輕,就是你們現在的年紀,他們從中國乘坐輪船來到法國留學。那年代的留學生,哪像你們現在到外國留學那麼容易,生活哪有你們的方便?他們是人生路不熟,日子過得苦,他們都堅持下來。然後,他們返回中國,多能寫出紥實作品來。我們現在看他們的作品,往往看不下去。但70年前,他們都能寫出見得人的作品來。」

年輕人把《書香尋蹤遊》拿走,説要看看100年前,那一代的年輕人,怎樣在法國捱日子。

留學生涯

時代不同,100年前的留學生生活在他鄉,多是苦不堪言。不要説留學法國、留學美國的,日子一樣不好過。看過一篇聞一多留美的艱辛歲月,詩人思鄉之情,在他的筆下流露出來,日子過得可苦呢。

那一代的青年到外國讀書,家境富裕的會好一點,不用一面打工,一面學習外國語言,又要讀本科課程。而外國的食物,多是沒什麼好吃的(那年代的中國餐、也不見得好吃)。

綠騎士在《書香尋蹤遊》道出百年前在法國留學的青年,在法國小鎭,在巴黎,生活一樣是苦多於甜。像盛成靠「勤工儉學」到法國,但人到巴黎,「工作空缺僧多粥少,輪不到他,既無法勤工,更別奢望儉學」。

盛成其後留在法國教授《易經》,又應聯合國教科文的約請,把《老殘遊記》譯成法文,在法國出版。

有努力學習好法文的,像傅雷,來到法國,他這樣說:「我應勉力向未來前進,為我的母親,為我的朋友,為我的愛人,為我自己。」儘管傅雷不習慣法國食物,有着抹不去的鄉愁,他還是努力不懈,學好法文。他説:「半年以後,我在法國的知識分子家庭中過生活,已經一切無問題。」

傳雷讀過羅曼‧羅蘭的《貝多芬傳》,有着「震撼性的啟發和鼓舞。」他的憶述:「療治我青年時世紀病的是貝多芬。」

這位學者,一生好學不倦,寫給兒子傳聰的書信結集成《傳雷家書》,看出他的嚴謹人生觀來。

可惜的是,傅雷捱得了在法國的艱難日子,卻捱不過文革的迫害。

午夜巴黎

綠騎士在《書香尋蹤遊》介紹過百年前(上世紀20年代)到法國留學,來自中國的年輕人後,又書寫巴黎的拉丁區。那些年,有來自美國、英國、愛爾蘭的作家,他們都在巴黎生活了好些日子。他們要是在巴黎相遇,會不會打個招呼呢?那時,海明威也在巴黎,要是他碰到一位來自中國的青年,可會有好奇心,想認識坐在咖啡廳另一角落的中國詩人李金髮?

活地阿倫的電影Midnight in Paris(《情迷午夜巴黎》)有此奇想。21世紀的現代人,走回上世紀20、30年代,遇到住巴黎的藝術家、作家(自然包括海明威),我們又可不可以拍一套電影:一位住在巴黎的文化人,回到過去,在巴黎遇見巴金、傅雷、徐志摩?理論上可以,但會有人投資拍這樣的電影?

巴黎活動的空間有那麼多,同一時期在那裏生活的文化人、藝術家、作家,該多會與同聲同氣的「自己友」來往,大概沒有想到,與來自不同文化背景的人交往。那時候,他們都是那麼年輕、仍未成名。生活對他們來說,都不容易。一位在巴黎生活的美國作家Henry Miller說:「在巴黎,我是最窮的一個人,但我也是最快樂的。」在巴黎,像他那麼窮困的中國青年多的是。不是每個人都會這樣想的吧。

李金髪這樣形容拉丁區:「名家如羅丹、大仲馬、莫泊桑、笛卡兒等,都是從這個貧民窟奮鬥出來的。」綠騎士說今天的拉丁區「已經成了黃金地段」。100年前,沒有錢,仍可在巴黎生活;今天,不可能的了。

原刊於《星島日報》,本社獲作者授權轉載。