自從香港第二次移民潮展開後,不少評論人士均提及行為經濟學鼻祖赫緒曼(Albert Hirschman, 1915-2012)的經典著作《叛離、抗議與忠誠》(Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, 1970),以之作為分析港人離開或留下的運作模式的基礎。

在《叛離、抗議與忠誠》中,赫緒曼的分析重點是:當一個組織出現衰敗,開始失去對其成員的凝聚力時,成員會採取兩種行動:個人可能直接脫離該組織(exit),另尋出路,或是留在體制內發聲抗議(voice),期待組織改進,成員的忠誠度(loyalty)會影響其選擇;而組織為了維持成員的忠誠,就須提供令人滿意的服務,並容許成員提出抗議進而改善服務。

在不完美的現實中如何抉擇

赫緒曼的偉大之處, 在於他認識到經濟學過分粗略地假設經濟是一種完全競爭的體系,忽視了人類面臨抉擇時的基本反應模式。

當一個組織出現衰敗時,經濟學理所當然地認為其成員會立即直接離開(exit), 投向其他組織的懷抱,但從政治的角度來看,誰也知道人們不滿時不一定會離開,反而更常見的是留在體制內發聲抗議,要求和期待組織改進,當然現實中人們也不能毫無顧忌地抗議。

因此,赫緒曼的框架成功捕捉了人類複雜的心理過程與行為互動, 使之能廣泛應用在經濟以外,有關權力、民主、抗議運動、移民,以至個人關係等現象。

由於書名的關係,令許多人誤以為「叛離」、「抗議」、「忠誠」分別代表三種選項,但實質上如上文所指,只存在「叛離」與「 抗議」兩種行動,成員選擇哪一種方法取決於其對組織的忠誠度──忠誠愈高則傾向於「發聲」多於「離場」。

不過,大家也須留意「叛離」實際上也包含着轉向支持另一機構、產品或信仰,而「抗議」 同樣也包括對現狀提出意見、批評和反對這些選項。因此,特別在用於香港的情況時,「叛離」和「抗議」絕不能以「移民」 和「抗爭」的二分法來理解。

「叛離、抗議與忠誠」與民主過渡

本篇希望透過一眾學者對赫緒曼的「叛離、抗議與忠誠」框架(簡稱EVL framework)的延伸與再應用,以解釋在一國兩制的落實和發展中的民主過渡(democratic transition)問題,以及當中港人與北京之間長年的「叛離、抗議與忠誠」博弈。

最令筆者印象深刻的是三位學者(Clark、Golder與Golder)在赫緒曼的基礎上演繹出來的EVL政治模型:他們以之分析在民主過渡的特殊背景下,國家與人民的權力關係與博弈,有效地解釋為何英國得以建立議會主權原則,確立君主立憲制,相反一海峽之隔的法國卻一直維持絕對君主制,其三級議會從1614年至1789年也不曾開會(但1789年一開會不久便爆發了法國大革命)。

箇中最關鍵的因素並不是資產階級或財富導致民主這麼簡單, 而是這些資產階級或經濟精英的資產是否屬能夠輕易地隱藏或轉移到海外的流動資產──這是exit的另一種體現; 而資金大量流出的風險(credible exit threat)愈高,則會令君王更傾向回應國民的「抗議」(voice),並形成一場規模更大、牽連更廣的博弈。

一國兩制的民主化博弈

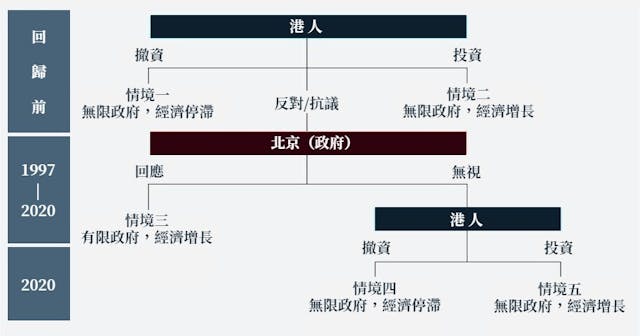

細看之下,筆者發現Clark、Golder與Golder的EVL民主化博弈模型(見圖一),竟也完全適用於回歸前一國兩制的設計與考量、回歸後至2020年港人與北京之間的政治博弈,以及《國安法》 實施後北京對港的盤算。

圖1的第一重博弈(由上至下),其實也是回歸前鄧小平的最重要考慮:他清楚必須確保資金繼續留在香港,否則經濟將一蹶不振。之不過,要人們將資金留在香港是有條件的,因此鄧小平承諾「50年不變」,以及回歸後循序漸進地發展民主,這正是在資金流出的風險下,國家傾向回應市民的「抗議」(voice)的情况, 令博弈得以進入第二重。

第二重博弈牽涉到回歸後北京是否真正落實其民主承諾。如圖一所示,如北京切實履行承諾的話(回應), 儘管經濟會繼續向好,但往後它就沒有「全面管治權」,只能對香港行使有限的權力(有限政府)了,這也成為了回歸後,特別是2003年後,北京治港的一大糾結。

結果經歷了2003年到2020年的漫長博弈之後,北京最終決定無視其民主化承諾,令博弈進入最後的第三重, 即目前的階段。

在第三重,市民無論怎樣選擇,事實上北京也會對香港擁有無限權力(無限政府),如市民、企業或外資願意繼續投資的話,經濟將繼續向好,不然的話,經濟便將停滯不前。

所以一定程度來說,北京就是在賭這一把:既然政治上已成定局,人們寧願繼續投資,令大家不用一起承受經濟下滑的後果,但毫無疑問,這場民主化博弈是以港人爭取民主失敗作結的。

博弈的終局

我們也清楚,北京才不會坐等人們選擇,而會主動將局勢引導到對它有利的方向去,要怎樣做其實亦早已寫在EVL民主化博弈模型裏面:在圖二的博弈矩陣中,可看到博弈可產生三種納殊均衡(Nash equilibrium),而取決因素有兩方面──對於政府或北京一方,是它是否需要依賴人們的投資(自主或依賴) ,而市民一方,則是他們的資產是否夠多和具流動性,足以對政府/ 北京構成「可信的撤資風險」(credible exit threat)。

北京的策略就是雙管齊下:首先透過實施《國安法》,排除大部分政治干擾,並且震懾香港的經濟精英,令特區政府今後不用再看他們面色,讓政府恢復一定的「自主性」( 依賴→自主)。當然,這也不能完全解除大舉撤資的風險,所以重點在於如何令市民的資產變得不再具流動性。

故此北京下令港府火速興建房屋,一方面固然希望「居者有其屋」,但更重要的,可能是不讓市民的資產輕易被轉移到海外──難怪孟子也說:「民之為道也,有恒產者有恒心,無恒產者無恒心。」

如圖二所示,只要排除市民和經濟精英的「可信的撤資風險」,則無論政府是否依賴投資,均可達至「無限政府,經濟增長」,這正是北京最樂見的結果──人走錢不走,或沒錢的人離開, 反而有助減少「抗議」,對北京可是不痛不癢,甚至是歡迎的。

原刊於《明報》,本社獲作者授權轉載。