承接上文:〈張愛玲的過去與將來〉(「百年張愛玲:香港的傾城之戀」二之一)

許子東教授認為,張愛玲在中國文學史上的意義有二,首先她延續了晚清青樓狹邪小說的傳統,「從郁達夫到張賢亮,這條路線中間有一個非常重要的轉折,就是《第一爐香》。青樓小說在晚清《海上花列傳》、《花月痕》裏,有一個共同的特點──青樓文化的家庭化。從劉鶚的《老殘遊記》到郁達夫的小說,可以看見這些文人、嫖客去妓院大多是去打牌、喝酒、聊天、講家庭的事,模仿追求假的家庭局面。而這些青樓女子在叫局之後就變成妾了」。

承襲晚清青樓小說狹邪傳統

「但到當代小說之後,就倒過來,把家庭青樓化了,譬如張賢亮的《綠化樹》、賈平凹的《廢都》。從前進京考狀元到現在右派下鄉,都是這樣,中國讀書人靠青樓女子救,這是一個傳統的美夢。例如《廢都》無形中滿足了中國男人潛意識裏的小團圓美夢。」他進一步指出,「如果上述說法成立,那麼《第一爐香》就是這過程中間一個很重要的轉折。小說裏的姑媽梁太哪裏是一個單純的姑媽,她根本在經營一個青樓化的家庭,是一個家庭與青樓的雙重組合。」

許子東認為,「這條青樓狹邪小說路線通過郁達夫、張愛玲到張賢亮、賈平凹,這一條線索不會消失,男人各種各樣的幻想結合點在此。否則,自古以來,才子落難,風塵女子相救的傳統如何能綿延千里這樣發展下去?」

其次,他認為張愛玲《金鎖記》寫得好的原因在於,張愛玲寫出了「審母情結」。「我們都知道,五四以來都是弑父情結,但母親都是好的。只有張愛玲跟母親過不去。從無數文學作品裏可以看到,母親對子女的關愛無微不至,但控制也是無微不至,同時也在索取感恩,譬如文學作品裏常見的字句:我為了你犧牲了多少?都是為了你…..如何如何。」

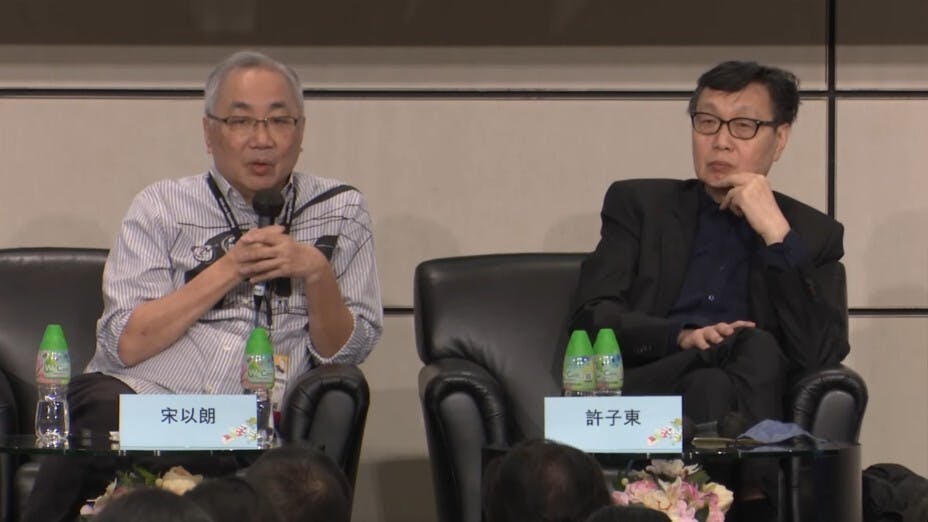

「對於《小團圓》裏,張愛玲找母親的不是、責備母親,背後真正的態度學者有兩派說法,一種是批判、審判母親,另一種是表面上責罵母親,但心裏面是覺得對不起母親,對母親有虧欠。」許子東及宋以朗都認為張愛玲真正的意思應是第二種,「我認為,內地研究者對張愛玲或說對《金鎖記》的評價仍不夠,原因就是這個審母情結。還可以研究更多。」他說。

中國文學主流敘述的異數

「從評論角度來說,張愛玲非常重要的原因在於,五四以來甚至整個20世紀中國文學的主流敘述中,張愛玲、沈從文在這中間是個異數,對研究者的挑戰是如何在中國的主流敘述裏說張愛玲?內地學術界都研究過魯迅,但都沒研究過張愛玲,因此,她仍有很大的研究空間,譬如對小市民的敘述。我認為她在中國的地位永遠不會超過魯迅,但仍非常值得研究。」

對於現場讀者提出關於張愛玲英文寫作的疑問,宋以朗表示,張愛玲寫出來的英文,如果給一個美國人看,美國人會覺得這不是英文,加上張愛玲即使用英文寫作,但內容還是有關中國、中國人的,對美國人來說會覺得很有隔閡,為什麼張愛玲不能寫白話的美式英文呢?」

針對此點,許子東補充說,「我問過莫言作品主要英譯者葛浩文(Howard Goldblatt)教授,他說,張愛玲英文很好,但不是一般美國人在用的英文。另外,劉紹銘教授有一篇〈張愛玲的中英互譯〉被認為是分析張愛玲英文能力的重要研究,劉教授認為,張愛玲英文精采華麗、優雅別致,只是常常不用英文的慣用詞,他並引用哥倫比亞大學出版社一位土生土長美國編輯的話說,’People don’t talk like that.’ 張愛玲的英文正確卻不夠活,有時不太自然。」許子東更進一步認為,「其實好的中文都沒法翻成好的英文,這不僅僅是張愛玲的特例,阿城、白先勇、賈平凹作品譯成英文出版後迴響都不大。」

小市民文化的代言人

張愛玲離世轉眼25年,2020年更是她的百歲冥誕,當世曾親眼見過她本人的人已是寥寥可數,因此,小時候在家裏見過張愛玲兩次的宋以朗,多年來總是不停地被追問他對張愛玲的印象。對第一次見到張愛玲只是5歲小童、第二次見她大概是13歲的宋以朗來說,「印象其實不深,只記得是一個常在家裏出出入入高高瘦瘦的阿姨,為什麼高呢?因為她高過我媽咪,說話則應該是上海話,如果早知道40年後這位阿姨這麼重要,還要幫她做那麼多事,我早就拿錄音機把她的聲音錄下來,這樣我應該早就發達了。」宋以朗笑說。

許子東認為,張愛玲除了因夏志清、夏濟安的推崇登上文學史的殿堂之外,另一個重要的原因是,「她在五四革命、寫實主義的潮流之外,代表一種生命力很強的寫作方式,張愛玲自己看得很清楚,傅雷批評她小市民,她說,你們都寫超人,我就寫常人,你們寫戰鬥,我就寫和諧,你們男人就知道爭鬥爭鬥,爭鬥到後來還不是要像我們女人一樣這樣生活。」

「張愛玲有的地方寫得很小市民,但有的地方寫得很超前,譬如她的小說是寫給小市民看的,但她的散文都是寫給知識份子看的,都是在林語堂、周作人這一派知識份子的雜誌上發表的。內地學術界到現在對張愛玲都還很有偏見就是這一方面。所以我們看張愛玲的作品不能只看到華麗與蒼涼,更重要的是,要看到華麗與蒼涼之間的關係,否則是我們對不起張愛玲。」許子東剖析指出。

香港成就了張愛玲的創作生命

1997年到港大研究張愛玲的台灣作家、學者蘇偉貞形容,「張愛玲出生、成名於上海,台灣發揚光大她的文學影響,最後她大隱、歿於美國。唯有香港,毫無疑問是她連結天才夢的起點及小說創作的終程港口。1941年太平洋戰爭爆發,學校停課,她從香港回上海,開始長達10年『賣文為生』期及一段短暫傷心的婚姻。1952年她由上海回到香港,並經此處去了美國。很難想像如果沒有香港,她將出不去回不來。」

許子東將20世紀中國小說裏的女性形象分成五類,「第一種是跟男人作戰、跟男人爭的女人,比如白流蘇、葛薇龍、王嬌蕊。第二種是被人欺又欺人的,比如七巧。第三種是用身體作為男人政治鬥爭戰場的,比如王佳芝。其他還有女英雄及祥林嫂這一類。張愛玲主要是寫第一及第二類,一方面依靠男人,一方面自己也在掙扎、奮鬥,結局幸運的就像白流蘇,不幸的就像葛薇龍。」

一座城傾斜了,成全了白流蘇;同樣一座城消失了,成就了張愛玲的創作生命。「為什麼大家喜歡《傾城之戀》,某種程度《傾城之戀》就是香港的象徵,香港這個城市也要依靠別人,但她在依靠的同時又有自己的主心骨,自己也有掙扎與奮鬥。」許子東說。

「百年張愛玲:香港的傾城之戀」二之二