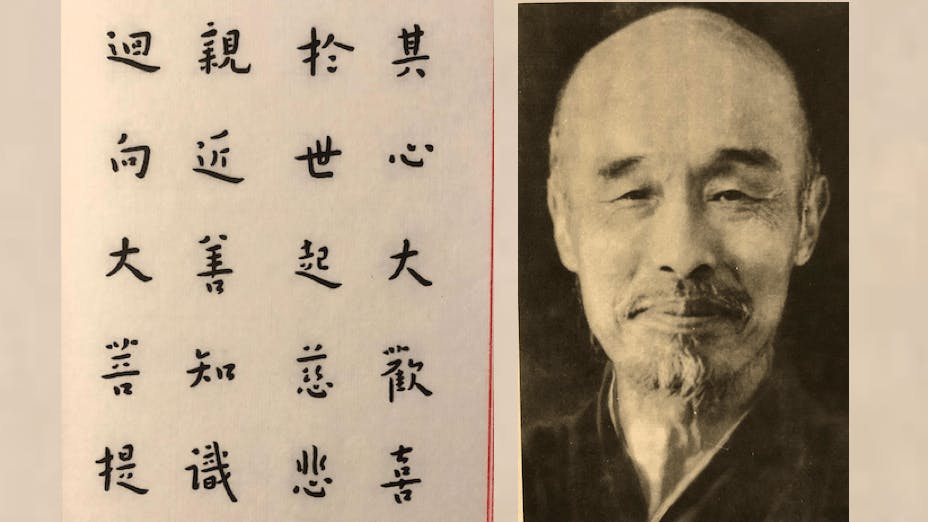

李叔同〈弘一〉:

「長亭外,古道邊,芳草碧連天,

晚風拂柳笛聲殘,夕陽山外山。

天之涯,地之角,知交半零落,

一瓢濁酒盡餘歡,今宵別夢寒。」《送別》

弘一〈李叔同〉:

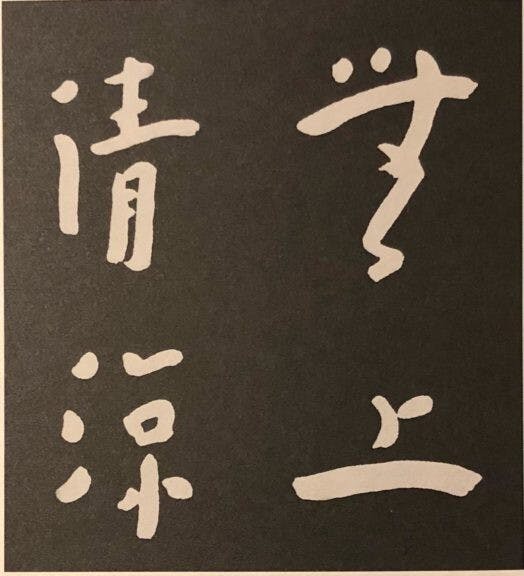

「清涼月,月到天心光明殊皎潔,

今唱清涼歌,心地光明一笑呵。

清涼風,涼風解慍暑氣已無蹤,

今唱清涼歌,熱惱消除萬物和。

清涼水,清水一渠滌蕩諸污穢,

今唱清涼歌,身心無垢樂如何。

清涼,清涼,無上究竟真常。」 《清涼》

清末民初的一代才子李叔同,39歲出家,成一代佛門大德──弘一大師,乃中國一大戰亂動盪勾心鬥角年代的一樹清涼。出家之前的李叔同,才氣橫溢,學貫東西〈中日及歐西〉,多才多藝 ── 書法家、畫家、音樂家、戲劇家、教育家、文學家,若以現今社會的稱呼,他便是「一代詞人」。此外,他更是一個關心憂心國事的熱血讀書人,夏丏尊形容他是「激昂之志士」,以千斤之筆力,刀砍石刻的北魏體,寫了不少令人血脈賁張的詩詞,舉例如下:

「披髮佯狂走。

莽中原,暮鴉啼徹,幾枝衰柳。破碎河山誰收拾,零落西風依舊。便惹得離人消瘦……二十文章驚海內,畢竟空談何有? 聽匣底蒼龍狂吼。

長夜淒風眠不得,度群生、那惜心肝剖?

是祖國,忍孤負!」

「皎皎崑崙,山頂月、有人長嘯。

看囊底,寶刀如雪,恩仇多少。

雙手裂開鼷鼠膽,寸金鑄出民權腦。

算此生不負是男兒,頭顱好。」

寫得出如此文字,可知其人熱血肝膽。然而,李叔同在39歲的盛年,斷然出家,以「弘一」法號終生。不過,他並非看破紅塵,避世寺廟圍牆之中,青燈木魚了餘生。若以現代社會心理學形容,他這是「中年轉變」Mid-Life Transition,乃年青花葉招搖落盡之後,作出深思熟慮的人生選擇,放下諸緣,全心貫注一事,深入生命之中,圖於人生秋冬之季,結出實在的果實。更且,他的貫注「一事」並非只求「自渡」,而是發心「渡人」,為眾生求。他的得意門生豐子愷說得貼切──

「我們李先生不是『走投無路,遁入空門』的,是為了人生問題而做和尚。他只是『有感於眾生疾苦,而行大丈夫事』的。」

李叔同的出家是一個莊嚴的選擇。

為了貫注一事,弘一大師一直不當住持,不收弟子,換言之,即沒有自己的組織和團體。他的和尚生命,基本上由三個元素組成:

「一、閉關反省和深研佛法,

二、前往不同寺院弘法講經,

三、以書法結緣。」

亦為了貫注一事,他堅守簡樸,甚至乎近於苦行的生活方式,衣食住行皆極度簡單,減至最基本。湛山寺主持倓虛法師這樣記錄了到湛山寺弘律講學的弘一法師的行李:

「弘老只帶一破麻袋包,上面用麻繩紮着口,裏面一件破海青,破褲褂,兩雙鞋;一雙是半舊不堪的軟幫黃鞋,一雙是補了又補的草鞋。一把破雨傘,上面纏好些鐵條,看樣子已用很多年了。」

弘一本已體弱多病,再如此苦行生活,但仍到處弘法,且佛法研究成果甚豐,重振衰落多年的南山律宗,且常工筆寫經,留下珍重墨寶。然而,在戰亂物資短缺之時,仍享高壽,於1942年,即抗戰期間西去,時年63歲。支持如此生活的力量,便是他的「慈悲為懷,眾生在抱」,他的佛法是「了悟生死」與「關懷社會」兼顧的,他如此講述佛法要義主旨:

「先略說佛法大意。佛法以大菩提心為主。菩提心者,即是利益眾生之心。故言佛法者,須常抱積極的大悲心,發救濟一切眾生之大願,努力作利益眾生之種種慈善事業,乃不愧為佛教徒之名稱。」

他自己只得到竹笠下的一抹清涼,卻如松柏挺拔,為眾生撐起亭亭華蓋,綠蔭清涼。表面上,他沒有多大成就,多大功業,但他透過始終內外如一的言行所表現的人格品德,卻直接間接地感化了不知多少人,直至今天依然,此所謂「立德立言」也。

且簡述若干事例以為體會。

「春風化雨」

出家前數年,李叔同應聘任教浙江師範,負責音樂及圖畫科。他在首日上課學生未到時,已肅穆端坐講台,在黑板寫好課堂內容,講桌放好點名簿及講義,鋼琴打開,琴譜擺好,琴頭放着金錶。上課鈴響,身着粗布灰袍,架著鋼絲黑邊眼鏡的李老師從容站起,端正莊重地向學生深鞠躬,然後開講,並能叫出學生的名字。他要求嚴格,但從不疾言厲色,學生有過,亦只是溫言規勸,且向該學生鞠躬以祈改過。李叔同「溫而厲」的人格感化之力,改變了學校及學生對音樂及圖畫科的看法,同事夏丏尊記述 ──

「自他任教以後,音樂及圖畫科」就忽然被重視起來,幾乎把全校學生的注意力都都牽引過去了 ……這原因一半當然是他對於這二科的實力充足,一半也由於他的感化力大。只要提起他的名字,全校師生以及工役沒有人不起敬的。」

「貫注一事」

出家前的李叔同本已大名氣,出家後的弘一也令不少達官貴人、社會賢達慕名求見,但弘一盡量拒見,並公開自戒不要淪為「應酬和尚」。不過,他雖拒絕應酬,但多於事後托人轉交墨寶一幅,或書佛號佛法以啟發,或書古人詩文以明志。他雖不見權貴,但如有平常學生求見,卻是來者不拒,誰來誰見,你給他磕一個頭,他照樣回磕。一次,一位做小販的老婆婆以平生積蓄來寺做功德。弘一法師主動參與,並且親提鐘鼓,為老人家祈福。

總而言之,弘一法師全心貫注於佛法的修研和弘傳,渡己渡人,慈濟眾生。便如臨離開湛山寺時,寺內寺外紛來求字,他來者不拒,堅以書法結緣,手不停揮,至雙手麻木疼痛,仍堅持。在臨別贈言時,他說: 「這次我去了,恐怕再也不能來了。現在我給諸位說句最懇切最能了生死的話 ──」說到這裏,他沉默半天,忽然大聲說: 「就是一句: 南無阿彌陀佛」。

「地藏精神」

日軍侵華,青島、上海及福建皆兵兇戰危,多皆力勸弘一離開,但他堅持不動,不斷弘法,以及促使寺院收留難民。各方友好關心他的病弱身體,送來不少珍貴藥物,但他全數交給醫護人員照顧難民。弘一法師為明己志及自勵,特書寫「殉教」二字,並附跋語: 「……為護佛門而捨身命,大義所在,何可辭耶?」他居廈門之時,更給居室題寫了「殉教室」橫額。弘一法師亦以文字語言鼓勵國民士氣,雖養病之身,仍熱心為廈門市政府舉辦的市運動會寫會歌:

「禾山蒼蒼,鷺水蕩蕩,國旗遍飄揚。健兒身手,各獻所長,大家圖自強。你看那,外來敵,多麼披猖!請大家想想,請大家想想,切莫再彷徨!請大家在領袖領導下,把國事擔當。到那時,飲黃龍,為民族爭光。」他經常告誡學子──「救國不忘念佛,念佛不忘救國!青年是國之希望,民眾精華,抗日,讀書,都重要,上了戰場抗日第一;身在學府,書要讀好,因抗日是長期之事,要沉着,急躁壞事,沉着又積極才好。」

廈門淪陷前,日艦隊司令慕名訪師,以日語交談,敍之以日本有師友,婿親關係,曉之以日中富窮懸殊,誘之以國師待遇,弘一通日語,但以中文回道:「貴國為吾負笈之邦,師友均在,倘有日風煙俱凈,祥和之氣重現,貧僧舊地重遊,謁師訪友以日語傾積久之愫,固所願也。出家人寵辱俱忘,敝國雖窮,愛之彌篤!尤不願在板蕩時離去,縱以身殉,在所不惜!」他告誡諸多佛門第子: 「吾人吃的是中華之粟,飲的是溫陵之水。身為佛門第子,若不能共紓國難,為釋迦如來張些面目,自揣不如一隻狗子!」

弘一法師果真是「莫嫌老圃秋容淡,猶有黃花晚節香」,人如其字,看似清淡柔和,實則筆力萬鈞。

「水清心平」

大師一室靜居,除了不時閉關修法研經之外,經常獨行看海 ──「在院子裏兩下走對頭的時候,他很快的躲開,避免和人見面談話。每天要出山門,經後山,到前海沿,站在水邊的礁山上瞭望,碧綠的海水,激起雪白的浪花,倒很有意思。」

法師在居住的草庵門兩旁書了一副對聯:

「草積不除,便覺眼前生意滿;

庵門常掩,勿忘世上苦人多。」

無雖多說,可見其心!

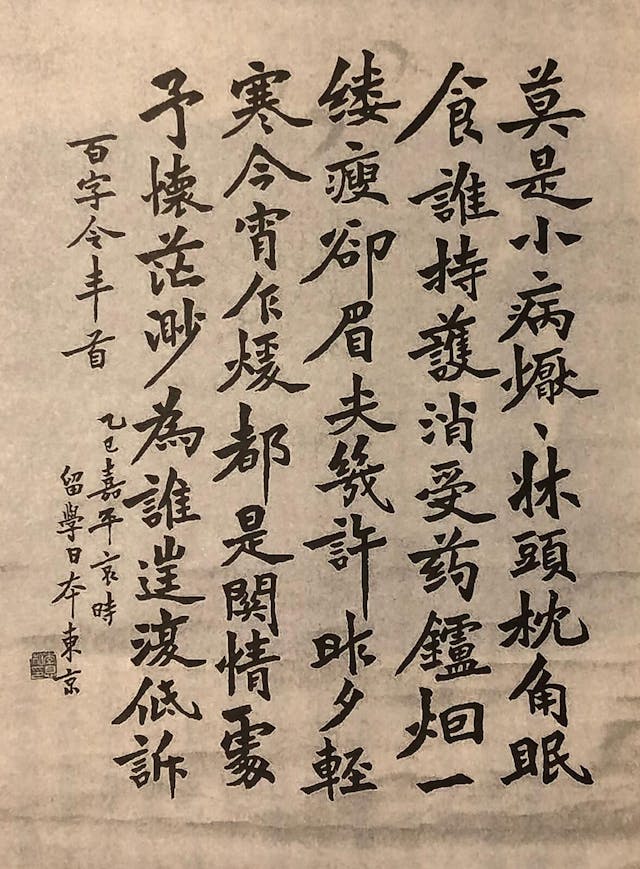

弘一法師可寫之處極多,不能盡錄。在此稍為交代一下我與法師跨越時空的結緣。我在1989年中,因時局變化,生意一朝盡散,淪為一窮二白,心情鬱結,致影響雙膝,需扶杖步行,實人生之極深低谷,終日避不見人。一日,無意間買到弘一法師的兩盒錄音帶,一為演唱版,一為純音樂版,一聽入心,再細味歌詞,糾結的心情逐漸抒展開來。當時不知弘一是誰,多方搜尋資料,雖不多,了解不深,但看到他的照片和書法,已是一見如故,深印心頭,果真「麈世相遇都是久別重逢」?

弘一大師人如其字,鋒芒盡斂,返璞歸真,逸淡清逸,謹嚴明淨,平易近人。很平靜安詳,但卻不是寂靜的靜,而是內蘊心力的靜,如山、如海、如平湖秋月、如老樹根深的平靜安穩,不是 Silence 而是內含 Deep Calm的Stillness。如聽貝多芬的《悲愴》,引來沉靜的樂音,又似王維的「鳥鳴山更幽」。他的字,便如他的面容 ──「常現慈悲微笑」,在微笑中生活。他常說:「見我字,如見佛法。」

很喜歡皖南的吳黎明的文字素描弘一:「一縷清涼的微風,一片淡定的光明,一絲明淨的芳香;一個清瘦的身影,一襲破舊的衲衣,一種脫塵的氣象。弘一法師飄飄而來,以極大的勇毅和智慧,堅守枯寂,清寒自甘,求學證悟,救心濟世。」我唯一不大同意的,是「枯寂」二字,弘一法師並不枯寂,他是「獨而不孤,靜而不寂」的,且以大師一偈作結:

「君子之交,其淡如水。

執象而求,咫尺千里,

問余何適?廓爾忘言,

華枝春滿,天心月圓。」