在香港政壇,湯家驊算是個另類。從香港資深大律師,香港大律師公會主席、到立法會議員;從組建公民黨、創立智庫民主思路,到特區政府行政會議成員。一路走來,似乎愈來愈走向建制。但他說他初衷未改,他進入政界的目的就是希望在香港可以有溫和的力量,堅持和中央溝通,在一國兩制下爭取最高程度的民主。

政治是互動的、是不斷變化的

問:去年開始準備修例時,我在電台的烽煙節目中也聽過您講話。最初修例時,我也是比較支持的,主要原因是這涉及到命案,需要從法律上解決這個問題。但後來發展到反修例事件,並演化成暴力衝突,我相信香港很少人會預料到那個結果。這結果是否是一個必然,而非偶然呢?就像您剛提到公民黨現在走的路線也與當年成立時的初心不同了,所以香港社會就是只能朝這個衝突和對立的方向發展,修例只不過是一個引爆點?請問您怎麼看?

答:我不認為政治是必然的,我覺得政治是互動的、是不斷變化的,正如我剛才所說,政治的改變可能很微妙。現在,我認為作為一個意見領袖,我的影響力是大過當年在議會當公民黨的其中一位議員,這是我自己的看法,可能有其他人意見不同。我仍然可發揮自己的影響力,總之只要我仍有這種影響力,我都會繼續我的工作,我不會自動放棄。

無論特區政府說什麼,都沒有說服力

問:去年反修例事件剛剛發生時,你們有沒有預想到事情會變成後來那麼嚴重的程度?最初修例的目的是好的,希望通過修例解決在台灣的命案,但後來香港人因此出現這樣的憂慮及恐慌。現在回想過來,去檢討這個過程,當時政府在處理時有哪些不夠周全之處,為何香港社會被撕裂到如此嚴重的程度,我們從中可以學到什麼經驗和教訓?

答:我覺得有兩個層次,一是確實沒有人預計到香港人恐懼北京到了一個完全不說道理的地步。最令我感到驚訝就是在6月9日第一次反修例,聲稱100萬人上街,第二天看到《明報》的一個民意調查,訪問了千多名當時參加遊行的人士,結果竟然有九成受訪人士以為修例是為了便利香港特區政府將批評北京的人士,送回北京接受審訊。當時我看到這個結果,完全難以置信,百分之九十的人,即100萬人中有90萬人,是有一個完全和修例風馬牛不相及的看法。

當時我覺得很奇怪,特區政府做了那麼多事情和宣傳,為何港人竟然完全鑽了另一個牛角尖?我們說的是「引渡罪犯」,引渡罪犯最基本的元素是有人在香港以外犯了法;台灣事件其實就是一個最好的例子,在外面犯了法回到香港,你因為社會公義、法治原則而要把他送回犯罪的原地受審。為什麼港人會覺得如果在香港批評中央,會用這個條例將他送去中國受審?這個概念與修例是完全風馬牛不相及,是極端的,但竟有百分之九十的人相信。

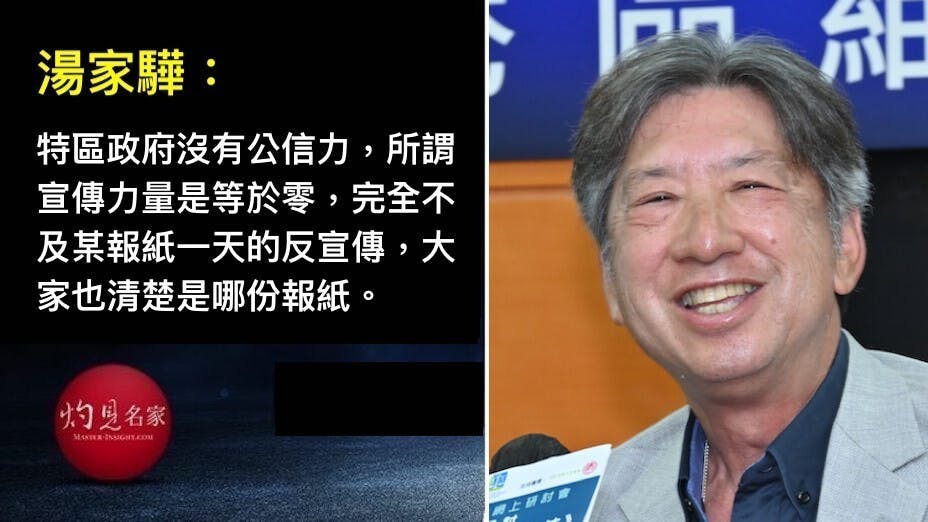

我認為,第一,特區政府沒有公信力,特區政府的所謂宣傳力量是等於零,完全不及某報紙一天的反宣傳,大家也清楚是哪份報紙── 《蘋果日報》。它賣一天的報量,勝於特區政府說六個月的道理。而最重要的是,這份報紙是以歪理或謊言為生,它不說真話;它是將東說成西,是一個指鹿為馬的傳媒。但這個指鹿為馬的傳媒,為何可以令百分之九十的港人去接受呢?我們這個香港出現了很大的問題。

接下來,特區政府做事情的時候都是綁手綁腳的,包括如何影響傳媒的看法,包括警方的處理手法或是處理事件的時間性。很快,這埸運動已經不是關於「移交罪犯」了,而是關於反對中央、反對政府、反對警方,所以是完全變了質了,當然也是完全非理性了。這是一個政治對立的體驗,是沒有一套理性的聲音能令香港人信服的。

而當時我們民主思路,是希望有這樣理性的聲音出來,但換來的反而是巨大的同輩壓力,令到我們民主思路面臨倒閉、四分五裂。你可以看到那個問題是本質性的,而本質性的問題至今仍未解決,社會已經回歸平靜,但這是假象。社會的確少了暴動、縱火事件,但是那套不信任政府的意識形態仍然存在。

光看今次的「全民檢疫」,竟然有人出來評論:「這是騙人的,不要貪小便宜,千萬不要去檢疫」,人們有這個看法,我是無法理解的。我們又回到去年同一個位置,無論特區政府說什麼,都是沒有說服力的。

建制派一直希望速戰速決

問:我很認同這個看法,我稍後會回到這一點,再請您發表看法。但去年政府提出修例的時候,香港和中央關係不錯的商界的人士都認為這件事會在香港引起反彈,要修例會有很大的阻力。難道政府沒有看到這個問題嗎?我明白香港社會存在的對中央恐懼並非全都是真實的,但商界人士都看到這個是一個很大的問題,為何他們會看到這個問題呢?但政府為何看不到呢?

答:剛才你說的是錯誤的引述。其實建制派的態度不是這樣的,建制派一直希望速戰速決。

當時商界也好、建制派也好,都認為速戰速決是沒有問題的。建制派說他們發覺做地區活動的人是不理會這件事的,所以我們的信息是完全錯誤的,亦沒有人能看到香港出現那麼大的問題,直至事情發生了,衝擊立法會後,才後知後覺。

問:但是我看到商界人士,如政協常委、《星島日報》集團主席何柱國早在特首開記者會推銷《逃犯條例》當天就表示了憂慮。

答:當時我和很多商界也談過這個問題,我講解的時候沒有人說有問題,還認同我的說法。那時候我們做事是完全按照聯合國指引、完全按照國際標準、完全按照英美制度,怎麼會有問題呢?我是事後才知道,後知後覺。

我們已經失去兩代年輕人,我們不能失去第三代

問:自去年9月開始,我們中國商業學院也面對很大的困難,去年9月原計劃有500多名學生從內地到這邊上課,最終接近一半同學因為香港很混亂的情況而不願來港。來港以後我們也安排了一個講座,我當時的講座題目是如何客觀和理性地看這場社會事件。當時這篇文章閱讀的人很多。但我自己都不太理解,為何這個社會一下子就完全失去了理性。上一年的時候,持比較激進觀點的人比較多,所以我都和朋友說,我們屬於少數派。後來暴力愈來愈嚴重,我們另一場在11月開學的課程也取消了。但我總是不停地和周圍的朋友說,「要適可而止。」如果暴力繼續下去,結果對香港不會有好處。但聽者藐藐,反而覺得我很簡單和天真,就好像革命很快就要勝利了。

所以最終的結果大家都看到了,但去年沒有多少人相信我的說法。所以我感到很奇怪,香港這個社會照道理來說很成熟,當然你可以說在美國也有不少人很反智。但我認為香港是一個很實際、理性佔據上風的城市,但為何如此多的人最終對很多事情的判斷會偏向極端呢?甚至支持和同情暴力?如果是一場革命,這革命可能成功嗎?我不是太理解,您可否幫我解答這個困惑?

答:我自己都想不到一個完美的答案。可能是因為年輕人長時間處於一個不滿現狀的情況,而當他們要尋求出路的時候,被一些別有用心的人去錯誤引導,令他們愈走愈偏激。但是來到今天,應如何去挽救,我真的不知道。我自己給予中央的意見是,我們已經失去兩代年輕人,我們不能失去第三代,所以我們現在要做好真正教育的基礎,希望第三代年輕人會更明白事理一些。但有時候,事與願違,有很多東西你未必可以百分之百做到,但是大家看到,經過去年的事件,令到中央對香港態度更為強硬,包括兩周內推出《國安法》。這個法案對一國兩制是好事還是壞事呢?我覺得是一半一半。

因為如果沒有一個強力回歸穩定的力量,按照去年的走勢來看,沒有一個強硬的穩定力量,在短期內來說是不利於國際的觀感,亦不利於一國兩制的觀感。但長遠來說,希望有機會回歸正軌,怎麼也不可以再容許去年的暴力事件延續下去。這兩者之間要作出一個平衡和取捨。

《港區國安法》與23條的擔憂是兩回事

問:您很早以前就關注23條的立法,您覺得23條最好是通過香港這個社會充足的討論之後,然後通過。我很同意這個看法。但是為何拖了23年,這樣一條條例為何都沒有辦法通過呢?現在還有人甚至認為,如果當年通過比較寬鬆的23條,哪會有今天去到最差的結果呢?同樣這次通過香港《國安法》,為何無法進行公開的諮詢呢?香港遲早必須通過23條立法的,如果這屆政府一早決定就23條立法進行諮詢,有兩年時間討論,難道做不到嗎?香港為何就不能避免最壞的情況發生呢?

答:我覺得是有兩個層次的答案。

第一個層次很簡單,就是現時沒有一個詳細討論、公開諮詢的條件。譬如去年的修例風波,這麼簡單的修例,都可以造成天翻地覆;一個很複雜的政治討論,國家安全能否做得到呢?我可以肯定是做不到。別說今天做不到,我敢說肯定未來十年也做不到。這個是第一個答案。

第二個答案:我們分開兩個層次來看,現在所講的是《港區國安法》,這個和2003年最擔憂的是絕對兩回事。2003年最擔憂的不是所謂傳統國家安全法律,即是我們所說的叛國、顛覆那些罪行;那些罪行相關的法律香港本身就都是有的。當年最擔心的不是這些,最擔心的是什麼呢?最擔心的是國家機密,對外政治聯繫。當時如果你記得,最具爭議性的,就是香港人不能有一些禁書,放在公共圖書館也不能。我們不知道什麼是國家機密,內地國家機密的定義是和香港的有很大的差異。所以我們關注的是哪些,我們討論的是哪些。但大家廣泛上都認同叛國和顛覆國家是需有法律規管的,爭議性不大。而這一次,中央所通過的也是針對這些罪行,不是我們剛才所說,具有爭議性的罪行。

今次的《國安法》,最主要是顛覆國家、分裂國家,是沒有人會反對的。接着加下來的,就是恐怖主義,也是沒有人反對的。香港已經有這種罪行。唯一的就是,勾結外國勢力,這是因為中美關係的原因。所以現時《國安法》,通過這樣的處理是不幸中之大幸;坦白說,更具爭議性的事情我們仍需處理。即是說23條內其餘四種罪行,仍然需要處理。

對談湯家驊之三