筆者平常甚少評論實際政治,但看到考評局此次事件,身為中大日本研究系內做東亞經濟史的博士生,覺得有必要說兩句話。筆者所做的研究,不少涉及對日本戰前、戰時政策及其遺產的再評價。比如筆者認為,有份導致五四運動的1917-18年的西原借款,其實是少數真誠幫助中國經濟發展的中日合作嘗試,而1930-40年代滿洲國實行計劃經濟,對中國東北、北朝鮮和南韓的經濟建設模式起了深遠影響,金日成和毛澤東執政後的早期經濟復興有賴於數萬名日本技術人員的幫助。這些見解,並不見容於內地學術體制。但我對考評局的 「是否同意1900-45年間,日本為中國帶來的利多於弊」的問法不以為然。撇開民族感情論,考評局出題問題在於兩點:

一、「利多於弊」這種問法;

二、對日本和中國鐵板一塊的假定。

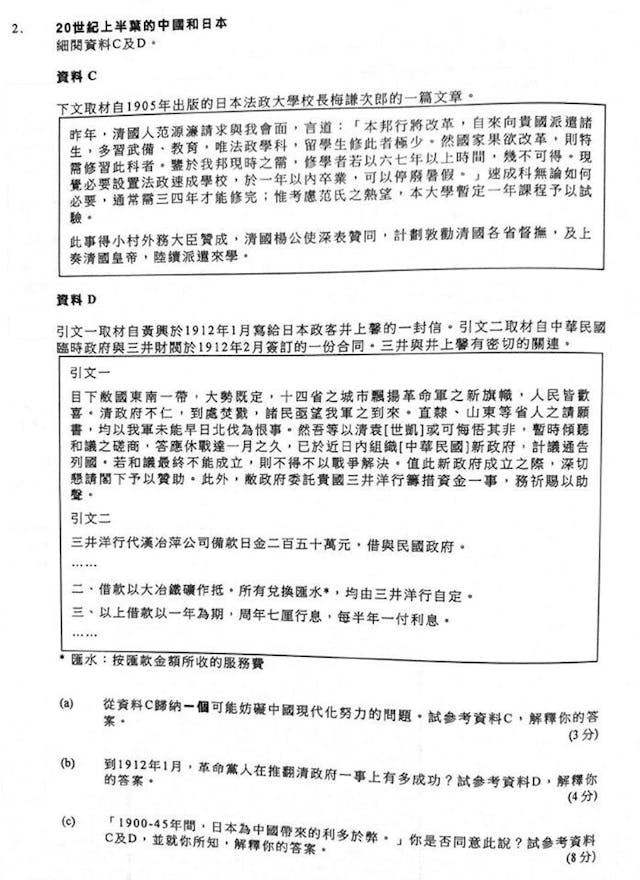

首先,「是否利大於弊」這種非黑即白的問法,作為一種史觀,非常過時。考題上所提供的兩份資料,都準確顯示在清末民初,中國的現代化乃至革命很依賴日本。晚清新政改革、立憲派和共和派的思想形成、現代漢語的改造,都在日本得到催化,這是沒有人會否定的史實。問題在於歷史從來都是利中有弊,弊中有利,利弊辯證相生。

兩份資料所示歷史片面

先不論兩份歷史文件只涵蓋1905-1912年七年間的歷史,而考題所問的是涵蓋1900-45年共45年的歷史,似不相稱,為什麼開始日期是1900年,而不是日本打敗中國並將洋務運動成果沉於黃海底的1895年?晚清新政是被甲午戰爭和義和團事件中國兩次戰敗所催生的。即便日本對晚清新政有幫助,但1900年到1940年底間,中國的發展一直窘於晚清兩項賠款,包括《馬關條約》對日賠償2億兩、庚子賠款4億5000萬兩 (日本佔3000多萬兩),尚不算利息。投資在日本社會各層面的2億多兩,作為向日本學習的學費,難道還不夠嗎?正如交易雙方不存在感不感恩的問題,在新政問題上,理論上中國對日本也不存在感恩的需要,即使有,也只是留日精英范源濂等人個人層面向個別教員如梅謙次郎的感恩。

至於資料二顯示,黃興向三井借款進行革命,需要抵押大冶鐵礦,更是顯示中國依賴日本幫助,拿捏不準即可能喪失經濟主權,而大冶鐵礦價值一定超過借款額250萬日圓,所以中國也沒有感恩的需要。就這項交易本身來看,對中國極有可能弊大於利,黃興更是一個敗家的革命家。至於日本侵華本身,包括七三一、南京、三光等眾多反人道罪行,就更不用辯護。而一些人喜好引用毛澤東的「感謝論」,毛的這種黑色幽默固然不是現代典型外交語言,他所指的是:侵華喚醒了人民團結動員的需要,國民政府的腐敗黑暗在抗戰不力之中得到充分揭露,所以對推翻國民政府、建立人民民主政權有利。四十年代初,中共控制區在百團大戰之後的「三光政策」中,被日軍大規模掃蕩殲滅,損失上百萬甚至幾百萬人口,中共幾乎被摧毀,毛澤東難道不是最清楚日本對自己有利還是有弊?

宏觀歷史從來利害相生

宏觀歷史從來利中有害,害中有利,利害相生,真正的歷史觀,可以對個別事件進行利弊判斷,但對於宏觀歷史,尤其是「中國跟日本,1900-45」這樣寬廣而又繁雜的大歷史,是不可能以非黑即白思維進行判斷的。根據一些說法,舊高考允許答題時間有一小時,但是這次出題只允許12分鐘,而且提供的參考資料只有兩條,也就是說,要求學生在12分鐘、幾百字內,寫完別人需要窮一生研究的課題並提出絕對的判斷,根本就是鼓吹一種歷史的極過度簡化 (reductionism)。這本身已經違反了歷史,甚至是「非歷史的」 (Ahistorical)。所以,考評局這條題目是不及格的,所提出的史觀也是不及格的。非黑即白的即決思維,在事情層次複雜、利益觀點多角的現代社會,更嫌落後和礙眼,而且非常不合適 (out of place)。

其次是中國和日本,在考題中似乎變成兩個有意識的主體,能對彼此產生利弊。這是一種把政府 ──具體來說是極少數執政精英 ──等同於全國的史觀,意味着抹掉複雜的社會各黨派、各階層對中國的不同看法和應對,也是一種對歷史的過度簡化乃至「非歷史」的看法。如果這條問題被改成:「德國對猶太人利大於弊」,我們可以說,1933-1945年的德國統治精英,即所謂納粹政權,對猶太人是毀滅性的,但猶太人居住在德國領土內數百年,甚至演變出德語和希伯來語混雜的Yiddish,猶太人也建立了德國不少大型企業,例如電工巨頭AEG,如此德國社會和歷史,與猶太人實際上是分不開的,也就說不上「德國對猶太人利弊」的問題。

同樣,中國和日本是鄰國,過去幾百年來關係時好時壞,宏觀歷史必須考慮長時段演變 (la longue duree),又何必孤立出一小段歷史,來問兩國對彼此的利弊。況且中國不少作家如魯迅,與日本文化界淵源極深,而日本每次對華戰爭,在國內都引起過反對,尤其是三、四十年代侵華,即有大量日本左派份子不齒於政府所為, 投身反戰,甚至前赴中國協助抗日,例子如親赴桂林等地前線對日軍進行反戰宣傳的作家鹿地亘,以及無數在鹿地等人教育下反省過去並協助中國的日本、朝鮮俘虜。關鍵是,當時的進步分子,包括鹿地等人,並不是把「抗日」看成是要剷除日本民族國家的行為,而是一場國際反法西斯戰爭的一部分,針對的不是日本平民或者被洗腦、被當成砲灰的日本士兵,而是極少數法西斯軍國主義頭子。不論後來變得如何,在二十年代以後,貫穿整個抗日戰爭,中共都有多次表示,明確區分平民士兵和統治階層,前者是戰友,後者是敵人,國際革命任務包括幫助日本平民擺脫軍國主義統治。假如考評局所問的是「1900-45年,日本統治階層對中國是否利大於弊」,無疑會是一條更有意義、且符合史觀準則的問題。然而考評局並沒有這樣問,而是把統治階級混同被統治階級,再等同一個國家。

綜上所言,考評局是在一份理應教導、強化、考核正確歷史分析方法的歷史考卷中,傳播一種「非歷史」 的分析方法,也就是錯誤的史觀。如此,我們不用糾纏於民族感情論,也能科學地看出考評局歷史考卷的不及格。

補充說明

這篇文章,本意僅為少數學術朋友之間傳閱,看到正反雙方反應之大,超過了我的預期。不過能夠引起討論,也非壞事。支持的話,我深表感謝,謾罵的、人身攻擊的話,我可以置之不理。僅對一些主要批評作回應:

二元黑白對立思維並不適合評價宏觀歷史

一、 「是否同意利大於弊」,是一種總決算式的思維,維繫於利、弊的二元對立,最後還是要下絕對判決,而二元黑白對立思維並不適合評價宏觀歷史,例如「日本和中國,1900-45」。甚至可以斷言,對於宏觀歷史,「價值判斷」是沒有意義的。比如「宋朝是好是壞」,怎麼決算?相對什麼?任何嘗試對行動主體不明確的宏觀歷史進行利害決算的嘗試,最公允都頂多只能得出「利害參半」、「六四比」、「三七比」之類的答案,但這有什麼史學意義?且仍是基於二元對立。所謂「六四比」跟「七三比」,之間差別的一個單位,怎麼衡量?難道多一些人命損失就是七三比,少一些就是六四比?官方歷史說辭不算,真正歷史學能這樣量化嗎?文章也說過,二元對立「利弊」思維,只適用於具體事件和適當長度歷史的評判,尤其是行動和接受主體明確的情況下。例如劍橋考卷「德國大部分人是否受惠於納粹統治」,說的就是1933-45年間,受統治者與統治階級是否沆瀣一氣 (乃至同心同德) 的問題。當然,這條題目也是一些人窮一生寫等身著作研究的課題,但無疑比「日本對中國是否利大於弊」明確得多,也反映歷史評價不能把民族國家看成鐵板一塊,而是要區分統治者與被統治者。這點上劍橋做到了。

批評矛頭應同時指向課程制定者

二、現在看來,我不僅有需要批評考評局,也需要批評設定課程範圍的教育當局。不少人提醒我,DSE歷史課程的開始年份就是1900年,似乎我批評不從1895年起考,沒有意義。實際上,歷史學者一般對研究時間段的始末年份 (即斷代) 非常審慎,忌諱武斷的斷代。比如歷史大家Eric Hobsbawm提出「長十九世紀」的概念,即十九世紀始於法國大革命的1789年,停止於第一次世界大戰爆發的1914年,意思是一個國際格局和經濟體系的開始與終結。同樣,汪暉認為有「短二十世紀」,即從1914年到1991年蘇東瓦解為止,也是講一個國際政治經濟格局的開始與終結,1991年以後世界進入新自由主義全球化和美國一元霸權長期不受挑戰的階段。假如講德意志帝國現代史,也會從1870年普法戰爭 (甚至之前,比如1860年代德國關稅同盟建立) 講到1945年。一般國外歷史課程,如講日本近代史,會從1853年黑船事件強迫日本開港,講到1952年美軍結束佔領日本、日本恢復主權和民主制度為止。這是可以跟其他課程的不同始末年份並存的。即便如此,斷代者還是會受到一定的挑戰,因為歷史是有延續性的,但斷代還是有高低手之分。所以,把1900年設定為課程統一開端,只是懶,也是不合歷史學的,中日近代關係開端至少是1874年日本攻台,也絕對不應該結束在1945年,因為說明不了戰後中日關係的艱難重建努力,尤其是日本借款給中國進行改革開放建設。歷史課程不應把所有範疇都一刀切,而不進行一刀切的行政成本也不見得高得多。在此,也許我的批評矛頭,應同時指向制定課程者。

要考卷教育還是真正教育?

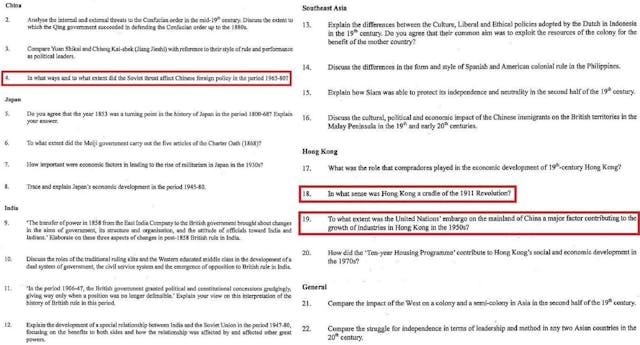

三、有不少人問我,是不是要中學生寫大學論文。並非如此。有深度的歷史題目,即並非糾纏於利弊二元對立而是要求更深刻分析思維的考題,香港考評局以前也出過,例子如十年前的A Level歷史卷,題目例如 (筆者直譯) 「蘇聯威脅以什麼方法和到什麼程度影響了1965-80年間的中國外交政策」,行動主體和受體明確,講的僅是統治階級對統治階級,時間段也合適 (當然,如果從1960年中蘇決裂起講,也許更好)。又例如,「香港在什麼意義上是辛亥革命的搖籃」,這條題目看起來主體不明確,其實所問的是社會史和思想史,香港只是一個指定地域,並不是行動主體。更例如, 「聯合國對中國禁運,在什麼程度上在1950年代是香港工業發展的一個重要成因」,回答者其實也連帶可以說,禁運本身對香港的傳統轉口港經濟起極大打擊,香港後來形成的工業被迫尋找西方和東南亞市場。這一類題目就能很好地考核學生對歷史的立體認知,以及看出分析的深度,而不是僅在16分鐘 (感謝有論者提醒不是12分鐘) 內進行一項不可能完成,且一定鼓勵歷史過度簡化的宏觀歷史總決算。至於有些人為考評局辯護說,「題目一直以來都是這樣」,這根本不是辯護理由,另一些人說「中學生不需要這樣的思維和訓練,考試能發揮考試作用便可」,這是一種對考試非常功利主義的看法。如果歷史科所教的東西跟真正歷史學毫無關係,學生甚至要操練扭曲歷史方法論和歷史觀的考題才能得分,那麼高中歷史課又如何成為大學及以後歷史訓練的基礎?如果教錯的東西也不成問題,只需答 (錯誤的) 題目的技巧,這樣的教育真的是我們想要的教育嗎?

原刊於作者Facebook,本社獲作者授權轉載。

作者簡介

1992年生於香港,香港大學歷史系畢業,香港中文大學日本研究系哲學碩士、博士生,目前正在研究1920-70年代東亞經濟規劃史。