在任何社會,當大規模疫情發生和擴散時,抗疫便是群體行為;沒有群體的努力,個人在疫情面前會顯得極其渺小,世界會變得毫無希望。不過,群體抗疫如果要有效,最終還是要落實到身在其中的每一個人、個人的意志和個人的責任擔當。因此,疫情不僅是對制度的檢驗,更是對國民性的檢驗。

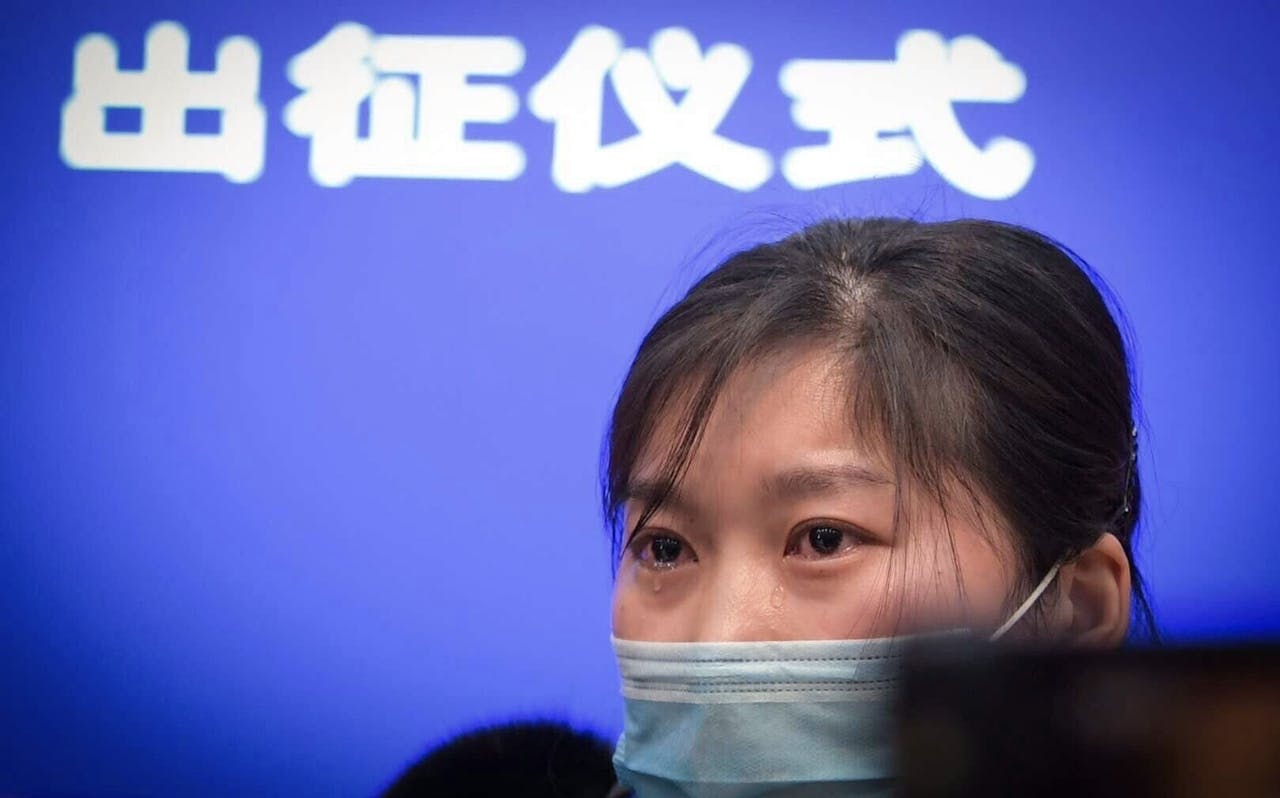

2019新型冠狀病毒疾病擴散後,中國進入一個舉國上下的動員狀態。這裏人們既看到了希望,也看到了悲哀。希望的一面是人們組織起來,無論是正式政府系統還是非正式的自願者,一旦組織起來,人們顯示了無限的力量,醫生護士、政府官員、軍人、志願者、平民百姓,大家在各自的崗位上全力對抗疫情,他們的努力和背後的精神為世界矚目和驚嘆。

悲哀的一面是在個體層面,看不到被高度組織化的群體之外的人們的自由意志和責任擔當;隨處可見的是把自己的責任最小化,甚至是毫無個人責任感,而把別人的責任無限放大的個體,似乎抗疫不是自己的事情,而是別人的事情。

個體責任在社交媒體展現無遺

個體責任的缺失在疫情期間的社交媒體上表現得異常明顯。社交媒體可以說像個放大器,把社會的真實面搬到了平台上。一方面,社交媒體平台把不能通過傳統媒體反映的事情反映出來,儘管不是那麼完整,但也為相關方提供了一些非常寶貴的信息,只要人們足夠細心,總能夠找到有用的真實信息;但另一方面,社交媒體也赤裸裸地顯露出人性的醜惡面。有一些平台為追求流量而消費各種極端事件,道德化和妖魔化的語言比比皆是,甚至製造或者傳播謠言。

儘管多數社交媒體本意在於傳播事實,但社交媒體表現出來的更多的是一片喧囂和集體亢奮,甚至把他人的悲哀當成自己的娛樂源;儘管罵聲遍地,但都是對他人的無限度指責,不見有任何的自我反思。除了製造一種氣氛,或悲或喜,或憤怒或恐慌,不僅無利於抗疫,而且最後什麼都留不下來,促成不了憤怒者們宣稱所要實現的任何變化。危機面前人的表現

如何理解這場危機及人們在危機面前的表現?危機是群體性的,但群體性危機是這個社會的每一個人的選擇結果。每一個人選擇的總和,既造就了人們所看到的現時局面,也決定這個局面的未來走向。實際上,在這樣一個危機時刻,個人意志和基於個人意志之上的選擇足以影響全局。也在這個時刻,沒有任何個人能夠強制另一個人作怎樣的選擇,但每一個人的個體選擇決定這場危機的性質、發展路徑和未來。

李文亮醫生為親友安全作出選擇

李文亮醫生的選擇是一個很好的說明。李文亮在作選擇的時候,就是一個平常人的一個理性而誠實的選擇,或許只是為了家人、同仁、朋友的安全,才把有關疫情的信息公諸於自己的朋友圈。他並沒有想嘩衆取寵,想成為一個特別的人物;相反,他只是覺得把這個信息發送給朋友圈,是基於對自己在意的人的責任,或者道義的選擇。任何選擇不僅有代價,也是有結果的。就李文亮來說,他並沒有想成為英雄,但結果讓他成為人們心目中的英雄;沒有想拯救世界,但至少拯救了世界上的很多人。

反之,疫情發生的初始階段,其他的知情者,包括地方官員、從地方到中央的疾病控制官員、精英大學的學者等,他們又作了怎樣的選擇呢?如果所有這些群體有責任擔當,又有像李文亮那樣的個人意志,把疫情的信息以任何方式傳播出去,現在的情況或許會有很大不同。不過,他們作了他們的選擇。地方官員或許受制於各種制度或政策制約,或許為了保持自己的位置,或者主動依照規則限制信息傳播。

疾控官員和大學學者則選擇了寫文章,向國際刊物投稿。這些群體都可以找到一大堆理由,來論證自己當時的選擇是正確或理性的。沒有人會質疑他們作選擇的難處,也相信他們的選擇有「不得不」的理由。但是無論如何解釋,依然必須指出,在疫情發生的初始階段,作為知情者的他們缺少了責任擔當和基於責任擔當的個人自由意志。

自由民主社會也需要「吹哨人」

無論怎樣的社會,任何選擇都需要受環境的制約(包括文化、制度和政策)。所謂的「選擇」是指在各種環境制約面前的「選擇」。美國被視為最典型的自由民主社會,在很多人眼裡擁有幾乎完美的言論自由,但為什麼美國還需要「吹哨人」,還需要保護「吹哨人」的制度安排呢?這從一個側面說明,任何一個社會,不管多麼自由,自由都是有外在制約的。但是,因為外在制約而選擇了「不自由」,只是一個方便的借口,本質上還是缺乏自由意志和責任擔當。

社會個體的責任與擔當

英國是自由主義的發源地。在早期,說「自由」就是說「責任」。自由是就自我而言的,而責任則是就與自我相對的他者,或者自我之外的群體而言。即使是人們高度重視的言論自由,也是具有責任和邊界的,西方很多國家因此有反誹謗的法律,就是要彰顯言論自由的社會責任;而這種社會責任必須為每一個享受言論自由的社會成員所履行,並且是有法律制度保障的。

但對很多人來說,具有制度制約的自由是遠遠不夠的。近代德國的哲學家因此轉向了個人意志的自由,意志的自由才體現出個體的自由本質。到了尼采的哲學,強調個人意志到了一個頂峰。在尼采看來,只有具備了強大的個人意志才有個人自由可言。尼采的哲學受到傳統自由主義的譴責,認為過於強調個人意志導致個人英雄主義的出現,可以為世界帶來災難。但是,強調個人意志的自由在法國的存在主義者(尤其在薩特、卡繆等)那裡得到了發揚光大。

英雄或失敗者都是自己的選擇

存在主義強調存在先於本質,也就是說,人與其說是社會制約的產物,倒不如說是自己選擇的結果。人存在的本質不是被上帝或神決定的,所以人要從具有壓迫性的、在精神上具有摧毀性的「傳統順從」中解放出來,追求自身真實的「存在」。人成為英雄還是失敗者,都是自己選擇的結果。

再者,不管個人面臨怎樣的選擇,選擇是自由的。哪怕在遇到諸多制約,人們也可以「虛無」一些,把一些外在的制約東西「虛無化」了,就不見得那麼可怕,人還是可以作自己的選擇的。從這個角度看,一個國家如果陷入集體危機,這個國家的每一個人都負有責任,而不僅僅是幾個領袖或決策者的責任。

簡單地說,社會就是一個共同體,每一個個體都負有責任;負責抗疫的並非僅僅是醫生、政府官員、志願者,而是所有人。不管是直接參與者還是間接參與者,不管是局內人還是局外人,每個個體的選擇決定了這場已經被稱之為「戰爭」的抗疫運動。

李文亮、地方官員、疾控官員和學者們所作的選擇,導致今天的疫情局面;同樣,中國社會每一個成員的選擇,會決定抗疫戰爭的進程和結局。這裏的關鍵便是擔當和責任。極端自私的選擇和具有擔當責任的選擇,結果全然不同。

擔當與責任從哪裏來?

問題在於,擔當與責任從哪裏來?即使是基於個人自由意志的選擇,也具有「先天」因素。李文亮所作的選擇表明,人們實際上不需要那麼偉大,選擇其實就是一個自己認為是真實的決定,為了家人、為了同事、為了朋友的決定。或者說,強大的個人意志就是自由,這是一種責任和擔當,是對家庭、社會和國家的責任和擔當。

在危機時刻,沒有一種外在制約可以促成人們只作「李文亮醫生」那樣的選擇,而不作地方官員、疾控官員和學者那樣的選擇。人們也可以相信,很多人仍然會繼續作後者那種極端自私的選擇。但公平地說,人們對結局的評判也是公平的。不管官方如何評價,人們對李文亮、地方官員、疾控官員和學者已經作了「蓋棺定論」式的評判。個人選擇對社會產生影響

也就是說,只要人是社會的人,個人的選擇必然對社會產生影響,而社會對個人的判斷也是基於其選擇對社會的影響。或者說,處理好個人自由(選擇)和責任擔當之間的關係,就是處理好自己與社會的關係,或者嚴復當年所說的「己群」關係。

嚴復當年用文言語句翻譯穆勒(今譯密爾)的《論自由》時,將書名譯作《群己權界論》,仔細思考一下,這種翻譯是非常有意思的。在嚴復看來,「群」者,群體、社會公域也;「己」者,自己、個人私域也;亦即公共領域和私人領域要區分清楚。嚴復在這部書的《譯凡例》中說明瞭他所以用「群己權界」這四個字的意思,說:「自由者,凡所欲為,理無不可。此如有人獨居世外,其自由界域,豈有限制?為善為惡,一切皆自本身起義,誰復禁之?但自入群而後,我自由者人亦自由,使無限制約束,便入強權世界,而相衝突。故曰:人得自由,而必以他人之自由為界。此則《大學》絜矩之道,君子所恃以平天下者也。」

個人自由的行須考慮群體利益

也就是說,社會和這個社會中的個人都有自己的「權」,但他們的權又都有其界限。每個人都有權行使他的自由,其界限是不侵犯他人的自由。如果妨礙別人的自由,社會有權制裁他。換句話說,個人自由的行使必須考慮到社會(群體)的利益。

縱觀近代以來的中國,嚴復所說的「群己權限」不僅「知」難,「行」也難,「知行合一」更難。孫中山先生在早期革命過程中就看到了中國民衆的極端利己主義對國家建設所造成的困難。因為中國民衆「一盤散沙」性質,所以孫中山轉向了組織的力量。

不難發現,從國民黨到共產黨,依靠組織的力量來構造新國家這個政治主線從未變化過,不同的是看誰的組織力量更強大,更具有競爭能力。儘管孫中山的理想是實現群己權平衡的社會,但他並不認為這種理想會從天上掉下來,為此,他設計了一種漸進主義的中國政治發展路線圖。

組織必然涉及權力的集中,權力的集中必然影響權力在一個社會的內部分配,即分權形式。近代以來,權力集中是世界範圍內的一個大趨勢,因為現代國家和傳統國家的制度區別在於現代國家的集中性質。但世界各國內部的集權程度又是那麼的不同,以至於人們把一些政體稱之為「民主」,把另一些政體稱之為「專制」。

危機檢閱這個社會的一切

當然,仍然有相當多的社會,其權力根本集中不起來,社會始終停留在無政府狀態,甚至是失敗國家狀態。也很顯然的是,民主和專制並不是像一些學者所說的,由少數政治人物決定選擇的產物,而是大部分人的選擇結果。一個社會是否能夠具有足夠的「分權」(或「民主」),取決訴這個社會的大多數個人能否在選擇過程中實現群己權之間的平衡,也就是個人自由(選擇)和擔當責任之間的平衡。只有實現了基於責任擔當的個人自由時,分權或民主才會有希望,因為那個時候權力集中就失去了基礎;否則,這個社會永遠逃避不了集權體制。

危機暴露社會的真實面,它檢閱這個社會的一切,拷問這個社會的一切。這次冠病病毒擴散以來,一方面表現為有組織的抗疫,另一方面表現為沒有責任擔當的無政府狀態。儘管愈來愈多人對後危機中國社會制度轉型開始抱有高度的期待,但社會群體行為的種種作為,最終會導致人們作出最為現實的集體選擇。一句話,在缺失具有責任心的公民的情況下,除了高度集中的組織化,還有其他替代選擇嗎?

原刊於《聯合早報》,本社獲作者授權轉載。