哲學應該是人類在思想上最艱深的學問。上世紀60年代初期在洛杉磯加大作研究生時,我認識幾位讀哲學的,知道當時的哲學系分倫理(ethics)與邏輯(logic)兩部分。倫理牽涉到價值觀,是深是淺很難說;邏輯學是無底深潭,可幸有簡化的闡釋。

邏輯哲學是科學方法(methodology of science)的重心,驗證假說是實證科學的主旨,當年在洛杉磯加大的經濟系研究院是個熱門話題。正規的經濟課程沒有教,但哲學系那邊有卡爾納普(R. Carnap)教本科,同學們都嚷着去聽,而經濟系本身的布魯納(K. Brunner)是個動不動以邏輯為先的人。是的,當年在加大的經濟研究院內,科學方法是我和幾位同學經常討論的話題,主要當然是驗證含意的規格。離開加大之後我自己的發展,是重視「看不到則驗不着」這個原則,認為經濟學用上的無數術語皆空中樓閣,沒有什麼實際用場。

從論文《佃農理論》開始,我的推理習慣是每走一步必以驗證為大前提──那剛好是在科學方法上跟同學們吵了幾年的時候。在該論文分析合約的選擇時我提出「卸責」這個無從觀察的理念,耿耿於懷久之,終於放棄。後來凡屬變量我皆着重於觀察,着重於真有其「量」。今天,在實證上,我對世事的看法跟當年的師友是有着頗大的分離了。《科學說需求》的第一章──〈科學的方法〉──我詳盡地把自己的驗證方法寫了下來。

經濟學重視方法邏輯

經濟學者着重於科學方法起自李嘉圖,後來的馬歇爾執着於驗證。近代經濟學者的方法爭議的導火線,無疑源於老師阿爾欽1950年發表的關於自然淘汰與經濟理論的文章。那是阿師的曠世傑作,當年我讀後有好幾晚睡不着。行內的科學方法大辯論源自弗里德曼1953發表的《實證經濟學的方法》。弗老在文中提到阿師給他的啟發,寫得不是那麼好,可以商榷的地方多,於是一石激起千重浪。這大辯論持續了20多年。70年代後期開始平息,但沒有大家同意的結論。是不幸的,因為博弈理論80年代初期在經濟學卷土重來。博弈理論違反了「看不到則驗不着」這個實證科學的基礎原則,也漠視了經濟學的基礎概念。

這就帶到本節關注的一個問題:在所有驗證科學中,只有經濟學重視探討科學的方法。那是為什麼?雖然今天的經濟學者對科學方法似乎失卻了興趣,但曾經有很長的時日他們對科學方法的討論遠超其他需要驗證的科學。科學方法是哲學邏輯那方面的學問。專於此道的人一般對實證科學沒有染指。他們的興趣是解釋為什麼自然科學(natural或physical sciences)例如物理、化學、生物等能有那麼強的解釋或推斷功能。尤其是經過維也納學派的耕耘,可以被推翻的假說(falsifiable hypothesis)就成為實證科學(empirical science)的核心哲理。可以被推翻是指可以被事實推翻──假說不以事實為憑是無從驗證的。

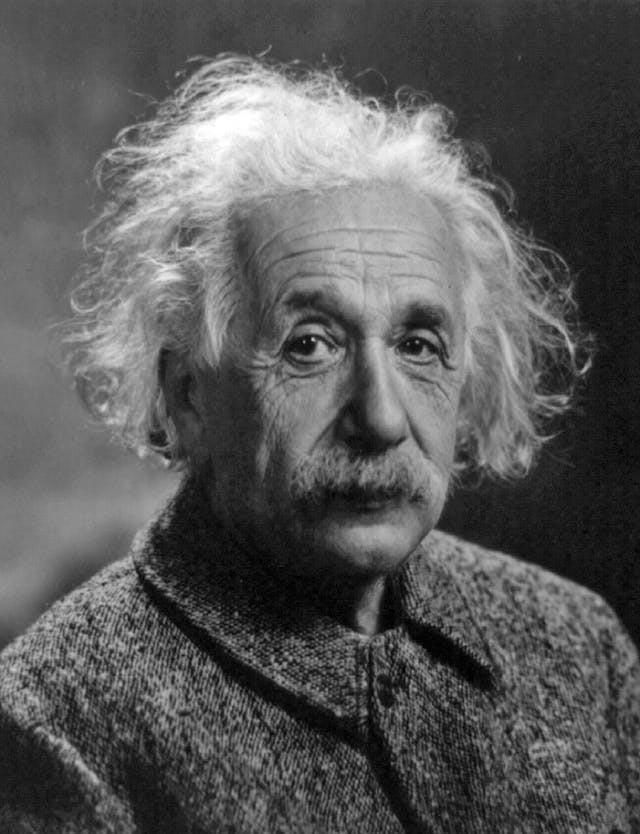

另一方面,物理、化學、生物等自然科學的從事者很少涉及科學方法這個哲學邏輯上的話題。我曾經拜讀過愛因斯坦與哲學大師波普爾在科學方法上的辯論的來往信件,獲益良多,但自然科學家中對方法邏輯有興趣的,愛氏是個少見的例子。我認識不少在自然科學有點成就的朋友,皆對科學方法一無所知。他們天天在實驗室操作,是成是敗用不着問蒼天。

社會科學中 唯經濟學涉公理性

經濟屬社會科學(social sciences)。社會科學中還有政治、歷史、人類學、社會學等。除了經濟,其他社會科學很少涉及科學方法的討論或爭議。這些社會科學當然着重事實的考查,也重視解釋,但這些其他社會科學不是公理性質(axiomatic)的,即是不以一些公理或定律或武斷的假設作為分析的出發點,絕少用上「可以被事實推翻的假說」從事,驗證的科學方法因而少受注意。

薩繆爾森曾經說經濟是社會科學中的皇后。這是言過其實了。我不懂政治與社會學,但從歷史與人類學中學得不少,很佩服這些學問的好些論著。不是公理性,因而不搞假說驗證,但往往有令人拜服的學問,其解釋力可以自成一家。解釋不一定要通過假說的驗證。經濟學呢?有令人尷尬的一面。上述的薩繆爾森是經濟大師,此君2009年謝世時舉世頌揚,但也有兩位行內專家算出,薩氏生平對重要經濟發展的推斷沒有中過一次!薩繆爾森無疑是個創造模型的天才,但他對需求定律、成本概念、競爭約束等的掌握一律不到家。

在所有社會科學中,只有經濟學是公理性的。公理性是指有武斷性的假設與有一般性的定義或定律,從而推出可以驗證的假說。驗證是求錯或求「證偽」,要以可以觀察到的事實或現象從事。沒有被事實推翻就算是過了關,即是通過假說的驗證而作了解釋。社會科學中只有經濟學以公理性的原則從事解釋,但所有自然科學皆屬公理性,解釋的方法跟經濟學用的相同。然而,前文指出,自然科學的從事者很少問津哲學邏輯的科學方法,但經濟學卻頻頻涉及。為什麼會是這樣呢?

我認為有三個原因。首兩個是淺的,只需略說。第三個原因不淺,但有意思,由我自己想出來,要多花一點筆墨了。

第一個原因,是經濟學要解釋的是人類的行為,也即是經濟學者要解釋自己。這使不少經濟學者喜歡把自己的價值觀帶到自己認為是理想的世界,不容易置身事外地看問題。然而,置身事外地客觀是科學的一個起碼要求,經濟學者不容易做到。為了約束自己的價值觀左右着真理的追求,一些認為需要客觀判斷的就引進哲學邏輯的方法來約束自己。話雖如此,那毫無解釋或推斷功能的福利經濟學到今天還是驅之不去,問津者還是大不乏人。當然,加進自己的切身利益,或為利益團體服務,經濟學者往往把自己的靈魂賤價出售。

第二個經濟學重視科學方法的原因,是作為一門實證科學,經濟學的實驗室是真實的世界,沒有自然科學必有的人造的實驗或化驗室的支持、協助着假說或理論的驗證。自然科學的從事者天天坐在實驗室操作。原則上,經濟學者應該天天到真實世界的街頭巷尾跑。但他們沒有:要不是坐在辦公室推出一些不着邊際的模型,就是拿着一些沒有多少真實細節的數據搞回歸統計。任何題材,實情究竟如何,經濟學者一般沒有足夠的掌握。因為這項大不足,科學的方法邏輯就變得重要,好叫經濟學者能約束一下胡亂推理的傾向。

漠視變化細節帶來失誤

這些年有些經濟學者嘗試「建造」自己的實驗室,稱「實驗經濟學」(其中兩位主要人物我認識)。他們炮製一些實際的情況,讓不知情的外人進入這情況中,然後觀察行為。這種「實驗」顯然是源於考查真實世界過於複雜,無法像自然科學那樣在實驗室內操控,所以要設計一些特殊或指定的情況來試驗那些不知就裏的被驗者。原則上當然可以,但談何容易?真實世界非常複雜,以人工調控的簡化容易搞出笑話。更為頭痛的問題是:經濟學的公理或定律是從人類的行為反推過來而成立,有着多而複雜的變化。以炮製情況來作實驗,充其量只能驗證一些沒有什麼變化的行為。

不論炮製情況這項玩意,我可舉一個所有經濟學者相信、所有學生必讀的理論,但因為不知世事而錯得離譜。那是以需求彈性系數不同來解釋價格分歧。這理論邏輯井然,但因為彈性系數近於無從觀察,沒有誰見過有說服力的驗證。為此我觀察了多年,發覺該傳統的價格分歧理論推出來的間接含意一般與真實世界的現象有出入。最後我想出資源空置是價格分歧的原因,跟着的考查驗證百發百中。其他例子如捆綁銷售、全線逼銷等,也因為在街頭巷尾跑得多,我找到足以跟任何人打賭的解釋,皆與書本或他家說的相去甚遠。很明顯,真實世界的現象細節非常重要,爭取這些細節,經濟學者別無選擇,要到真實世界的街頭巷尾跑。

經濟學基礎是空中樓閣

最後一個經濟學重視科學方法的原因,比以上兩個多了不少新意,說起來有點冒險,但重要,是本節要說的經濟學的哲學性質的重心所在。上文提及,所有自然科學皆屬公理性,但社會科學中只有經濟學屬公理性,而公理性的科學皆着重於假說驗證。

這裏我觀察到的要點,是作為一門屬公理性的科學,經濟學的公理,除了邊際產量下降定律,從局限下個人爭取利益極大化的武斷假設到需求定律到成本定義等,一律是空中樓閣,不加進些什麼這些公理的本身難以捉摸。自然科學的公理,雖然有時也屬空中樓閣,但出發點近於一律是原則上真有其物,有可以觀察到的物體的支持。例如物理學講什麼原子,化學有元素,生物學有DNA及基因等。對我這個門外漢來說,自然科學十分神奇。好比在發現DNA的雙螺旋結構之前,生物學家已經肯定有DNA這東西。

讓我說清楚一點吧。自然科學的公理的起點,一般是基於真有其物,或從事者相信真有其物。是神奇的學問,因為先前無從觀察但認為是有之「物」,若干年後往往被證實為有。愛因斯坦幾次推中,其天才無疑屬神話了。經濟學呢?公理的起點一般不是基於真有其物──例如功用、需求量、均衡、極大化等不僅全屬虛構,有道的經濟學者知道是空中樓閣,不會愚蠢地試行證實其存在。我不懷疑經濟學從來沒有出現過像愛因斯坦、孟德爾、達爾文那個水平的天才;但我懷疑這些自然科學的天才可以把空中樓閣處理得像一小撮經濟學者那麼好。半個世紀前老師赫舒拉發對我說:「弗里德曼攻物理不會是另一個愛因斯坦。」我回應:「愛因斯坦攻經濟不會是另一個弗里德曼。」

這是一個湛深的話題,我把個人在局限下爭取利益極大化翻為「自私的假設」這個經濟學不可或缺的公理,認為是源於史密夫的《國富論》──雖然中國的老子早就提出過。史密夫可沒有說人是天生自私,而是說為了生存人不能不自私。看似簡單,其實是一個偉大的自然淘汰的想法──整本《國富論》都有自然淘汰的味道──影響了後來的達爾文。我們的老子就沒有這樣的功力了。

以假設或公理作起點 基於自然淘汰

這裏我先略說另一本重要的書:道金斯(Richard Dawkins)1976年出版的《自私的基因》(The Selfish Gene)。此君從動物的可以觀察到的行為出發,推理與論據詳盡,說動物天生有自私基因的存在。那是一本博大湛深的書,很有說服力,但說有自私基因只是從間接推論而得的結果。然而,經濟學說的「自私」只是一個武斷的假設或公理。我們要在史密夫面前跪下來,因為過後可見,他的論調含意着的自然淘汰觀能讓一些經濟學者用「自私」的武斷假設而達到道金斯說的那個深入層面。即是說,引進自然淘汰觀,經濟學不需要顧及有沒有自私基因這回事。

這裏我也要順便提及作本科生選修某科時得到的一點啟發。老師教:長頸鹿之所以有長頸,因為該鹿以吃樹上的葉為生。該鹿原來也有短頸的,其基因分長頸與短頸兩種。基因屬短頸的吃不到樹上的葉,死得早,一代一代地傳下去,有短頸基因的遭淘汰,餘下來的只有長頸鹿。這例子當年被引用來證明達爾文的自然淘汰觀是錯,因為達氏提出自然淘汰時不知道有基因這回事。但達爾文真的是錯了嗎?要看我們怎樣算。只看短頸鹿吃不到樹上的葉而遭淘汰他沒有錯,看長頸鹿的生存與吃葉的行為達氏不需要引進基因──只引進自然淘汰足夠。

這就帶到本節要說的核心話題──即是問:經濟學的哲學性質究竟是什麼?我的答案是:作為一門以武斷假設或公理為起點的科學,除了邊際產量下降定律,這些公理不是基於一些可以觀察到的或真有其物的生理細胞或基因的運作,而是基於自然淘汰,是從人類的行為引申回頭而獲得的定義或規律。不同的公理或武斷假設之間沒有矛盾,推得出可以用事實驗證的假說,就成為一門實證科學了。因為經濟學的公理的非真實性比自然科學的來得普及,科學的方法邏輯就比其他自然科學有較大的監管用場了。

這解釋了為什麼多年以來我堅持要多到真實世界觀察,重視市場與非市場的現象細節,然後反推過來與經濟學的公理、定律或定義印證,看看這些概念或理念在細節上的變化是否需要修改,或在闡釋上是否需要補充。換言之,經濟學的公理一般並非真有其物,而是從人類的行為,經過自然淘汰的左右,然後讓使用這些公理的人能在細節上作補充或修改才可以發揮這些公理的解釋功能。

需求量非真有其物 須到現實觀察

好比需求定律,真實世界沒有那條需求曲線,需求量不是真有其物,課本上的解釋拖泥帶水,說不上有廣泛的用場。是我之幸,當年在研究院三位老師教這曲線各各不同,都教得非常好。然而,當我拿着該定律的曲線在香港跑工廠跑市場時,竟然發覺該定律與觀察到的現象或行為有點格格不入。我要經過好些時日,以觀察到的細節對價與量的闡釋作了大量的補充,保留着該定律的基本原則,才感到該定律的解釋威力無窮。換言之,我是從「適者生存」的市場與非市場的行為來給需求定律的闡釋加上變化,對「價」與「量」作了多方面的補充,使用該定律時才感到得心應手。

好比成本的定義或概念,也屬空中樓閣。1776年史密夫在《國富論》中用得對,顯然是源於他的自然淘汰的思維。1848年米爾出版他的巨著時也用得對,但1890年馬歇爾在他的《原理》中卻弄得一團糟。說來尷尬,「成本是最高的代價」這個不可或缺的定義,要到我作研究生時才算是一般地被經濟學者接受了。然而,只背得出這個定義,不懂得引進真實世界的細節與變化,這定義的用途不多。也難怪今天搞博弈理論的眾君子對成本概念的掌握令人尷尬。

在成本的理念上我也在真實世界觀察了多年,重視細節,提出了上頭成本、擠逼效應、租值消散、合約結構、競爭約束等皆與成本有關的理念。這些變化讓我們大幅地增加了對世事的理解,於今回顧,這些補充一律是經過自然淘汰的人類行為而獲得的。另一方面,認為沒有大用場的經濟學公理或概念,我不管也不用,因為以自然淘汰作補充是很麻煩的工作。

引進「自然淘汰」 補足經濟學公理

人類的行為有規律。要不然,我們不會有社會科學這回事。在社會科學中只有經濟學是公理性的,後者與自然科學相同。自然科學的公理一般是以真有其物為起點,然後推斷行為或現象。經濟學的公理一般是空中樓閣,本身無從觀察。自然淘汰是偉大的思想,源自史密夫,發揚於達爾文,以天才之筆引進現代經濟學是阿爾欽。我是阿爾欽的入室弟子,尋尋覓覓50年,終於明白:自然淘汰的思維,用於經濟學,不僅是競爭下的適者生存可以挽救一個非真實的公理,遠為重要是經濟學的公理或定義的細節調校與補充,引進自然淘汰會有令人驚喜的好去處。

同樣是公理性的科學,自然淘汰的思維,用於自然科學要從公理含意着的微小現象的變化入手,但用於經濟學則要倒轉過來,以人類行為的規律細節把公理或定義作修改或補充,是對還是錯,最終的衡量是問這些公理約束着的人類的行為能否經得起自然淘汰的蹂躪。從哲學邏輯的角度看,二者的解釋或推斷能力一樣。

從科學解釋的真諦衡量,我們不可以把事實或現象歪曲來挽救理論的失靈,雖然好些不學無術的經濟學者這樣做。但我們可以把理論調校來迎合行為或現象的變化。為了避免特殊理論(ad hoc theorizing)的叢生,這調校要從有公理性的概念或定律入手,但要基於行為或現象細節的觀察,因為這些公理或定律的成立需要通過自然淘汰那一關。世界多麼有趣!

(本文是《科學說需求》補加的第九章最後第二節)

原刊於人文經濟學會微信平台,本社獲授權轉載。