行色秋將晚,交情老更親。

天涯喜相見,披豁對吾真。

──杜甫

立秋了,秋水文章不染塵;自問寫不出不染塵的秋水文章,但人屆晚秋,花葉招搖的日子已過,心境或漸趨平湖秋月,近日不經意地讀的多是秋色文章。

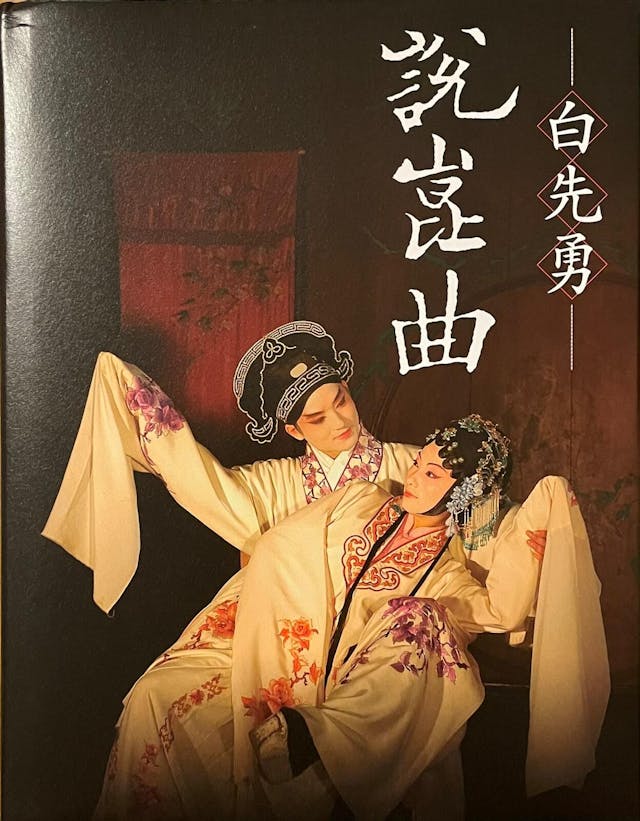

「天意憐芳草,人間重晚晴」──我的晚晴文字首選張曉風的近年文章,都如平湖秋月的乾淨利落,但最近多了兩位先生的著作放在案頭──白先勇、阮兆輝。

白先勇、阮兆輝的禮物

過去沒有讀過白老師的文字,也沒有讀過《紅樓夢》,崑曲倒曾聽過。白老師的大名當然早在大學年代已知道,但月前突然追讀是因為讀了他在金聖華老師的《談心》寫的序,文中提到林青霞如何把他的傳世之作《細說紅樓夢》3大冊一口氣讀完,這在林青霞的《鏡前鏡後》自序也有敍述。

換言之,我是因為讀了林青霞的文章,然後買了金聖華老師的《談心》,從而讀到白先勇老師的文字,再在灼見名家的文庫找尋白老師的文章、演講和訪問。讀畢更是一發不可收拾,四出搜購他的著作,買了《細說紅樓夢》、《牡丹情緣》、《八千里路雲和月》、《白先勇的文藝復興》、《紅樓夢幻》和《樹猶如此」》。讀了他的文章,由內心深處浮起一種心情,覺得可以在《紅樓夢》安頓身心。

這也可能跟數十年商海浮沉有關──「亂烘烘你方唱罷我登場,反認他鄉是故鄉。甚荒唐,到頭來都是為他人作嫁衣裳!」我還想加一句「還因落空回頭找我算帳」,因為我吃了不少如此這般的悶虧。多少年心血放進去,也不計較個人的得失,但利用我搵食的「黃皮樹了哥」(唔熟唔食),卻把他們的「失」計較到我頭上。或許《紅樓夢》第一回的道士說的是──「好便是了,了便是好。若不了,便不好;若要好,須是了。」然而,「了得好」是大學問,大修為,「收官」真的不易。

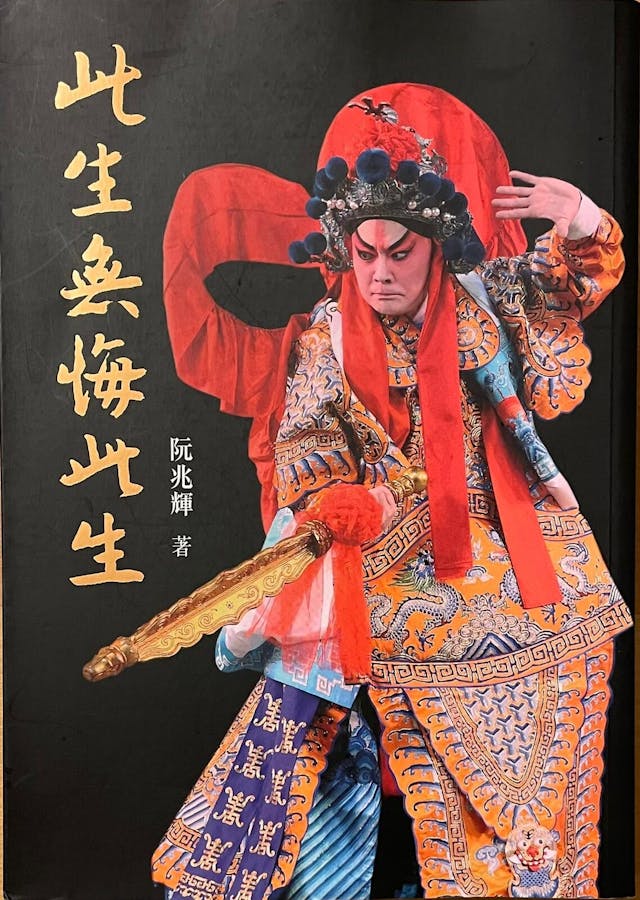

話說回頭,白老師把我引進「紅門」,能否在「紅樓」好了,安頓此生,看福緣吧!至於白老師維護崑曲的努力,令我想到香港的粵劇。崑曲與粵劇都被列為非物質文化遺產,國寶也。對香港人來說,更應以粵劇為榮,因為這的確是香港人的文化。我的長輩也是圈中人,故我自小便有所接觸,家父是新馬師曾及梁醒波的粉絲,但因在北京念中學,亦欣賞京劇。我小時候已隨家父看《群英會》、《楊貴妃》的黑白電影,大概知道梅蘭芳、張君秋、馬連良是何許人也。

想到粵劇,便想到傳承粵劇不遺餘力的阮兆輝。買了他的《此生無悔此生》和《弟子不為為子弟》,回家翻閱,一讀停不了,雖不能全看懂,但被文字背後的心力和修養引起共鳴,讀文更讀人,讀阮兆輝這個人。行文流暢,乾淨利落,內容扎實,文氣充沛,果真是秋水文章──一位數十年如一日力求精益求精的藝術家敍述生平,真正安身立命有其所也。敬於藝、誠於藝,以藝術成就生命,便不為世事無常所惑,致能隨心所欲而不逾矩。

阮兆輝行文平實,心頭明白便文字明白,亦秋水文章也,但白老師的文章則更風采多姿,若池塘水清,天光雲影共徘徊,抄舉一例──

現今的台北是一個心浮氣躁,紅塵滾滾的城市,有形無形的擾攘,層出不窮。久待一陣,便令人感到惴惴莫名。於是我便會驅車直往新店,暫離台北的糾紛,去尋找那半日的安寧,因為奚淞的畫室就在新店小碧潭一帶,一道尋常巷陌裏。

一踏進福星堂,登感一陣清涼,如醍醐灌頂,身上的塵埃,心上的煩慮,一洗而盡,好似步入古刹禪院,猛然一聲磬音,萬念俱寂,世俗的牽掛,暫且忘得乾乾淨淨。

白老師在題為:「走過光陰,歸於平淡──奚淞的禪畫」。文中如此勾畫奚淞畫室,想是安頓身心的好去處,而下面一段文字更是一溪清流過心田──

畫室頗寬敞,靠近前院是一排落地玻璃窗,臨窗一角支着畫架,晨昏之間,窗外的光便這樣悠悠地走了進來,又這樣悠悠地淡出而去,於是在這個日月出沒光陰交替之際,奚淞的那些畫作便這樣一幅幅地誕生了。

靜屋心語,靜室心畫,「道在平常,帶給他自己以及人間一份光明靜好的享受。」

管仲連的誕生

Give me a quiet corner,我在28至37歲的10年衝刺之後,突逢89年大局驟變,我的生意亦全垮掉,高樓未竟已樓塌了,但不是「好了」……生意垮了,人也垮了(用了兩年枴杖助行),資產也負了。整天在公園或行或坐,想後思前,但多數是心思混亂,不能成思。

然而,走過30多年光陰之後,現時回望,或許這些公園便是我的「新店小碧潭」、我的「畫室」,在公園一個靜靜的角落,看着陽光淡淡的來去,光影不疾不徐、自在自然地變替,構成線條井然的秩序,紛亂的心、焦慮的心,安靜下來,渙散的氣也重新聚歛,慢慢地、看清楚了,想明白了,而管仲連專欄始於1991年,便是89至91年靜思慢想的思緒整理,以及繼續差不多10年的探索思考而見之於筆下的文字,實際上是為自己寫的筆記,或許,most personal is most universal,所以結了很多讀者緣,至今未斷,是我的福佑。

促生「管仲連」的兩年是我生命關鍵的兩年,處境的驟變,有如10年奮力爬到高台之上而突然腳下的木台消失了,在虛空中飄浮下跌,最後摔在泥塵之上,但也可視之為厚重的大地承載了我,保我一命,給我靜觀靜思的安靜一角。

這一跌,竟跌至不良於行,用了兩年枴杖,醫生認為有可能惡化至下半生坐輪椅,但咬牙艱苦鍛鍊了兩年,並重新學習如何行走,終於能夠放下枴杖,重拾武術,且漸由術入道,由外入內,由技入心,至今30年了,托賴大致行走自如,仍能武打。

當年初入江湖,年少氣盛,急於表現,一派六朝名士作風,又或以獨行劍士自居,傲然獨立,單打獨鬥,享受那盡情發揮己力的滿足感,美其名為self-actualization而拒絕合群,或許只是缺乏自我肯定(self-assertion)以致害怕在群體中失去自我。總而言之,一連串的「獨」,離群獨立,且更是離群獨奔,一味前衝。

正合了廣東俗語的一句──「未學行,先學走(即跑也)」,跌到頭崩額裂,一臉泥塵之後,爬起身,掙扎着站起來,重新學習一步一步的步行──不能領先快跑,也不由我不「萬人如海一身藏」地活在人群之中。

跌倒時,37歲,放下枴杖,以管仲連身份重出江湖時,39歲。

重拾武術

第一年,大多時間在公園扶杖蝺蝺獨行,或長椅獨坐,滿腦混亂,心神渙散,呆看着光影變化,不大與人交談,也無法閱讀。12個月的光陰在我身上溜過,一去無跡,但也帶走了滿腦的混亂,滿心的盤旋,恍若內外洗滌一新,收緊了的神經舒展了,屈曲的胸懷張開了,重新抬起頭來。

對一個鍛鍊了20多年的武痴來說,靠枴杖走路是極大打擊,但過了一年的「居靜」之後,重新振作起來的第一個奮鬥目標便是放下枴杖,正常行走,重拾武術。第二個目標便是思前想後,搞清楚進入大學的初衷,以及離開校門之後,過的什麼生活,放下了什麼,追求着什麼。

關於第一個目標,不是放下枴杖,正常行走,重拾武術;而是因為戰戰兢兢地重新練武,才終能放下枴杖,行走大致自如。

如何重拾武術呢?

說來也是無巧不成書,我在海運大廈的辰衝書店(現已不在了,但駱克的總店還在),揀書時,與一位同樣選擇宗哲書籍的朋友交談起來,大概是因為互相八卦對方選什麼書談起,原來對方是新加坡來港工作的企管博士。雙方談得興起之際,辰衝的太子爺也加入談圈,他本是建築師,估計是繼承家業而放下了他的專業。這位新加坡學者建議我專心文化事業,因為”industry is visible and culture is invisible, but what can’t be seen last forever”。警句也!

後來我有機會到新加坡,順便約他見面。飯後,他帶我拜會大概年齡70的太極大師,吳家太極的。這位大師讓我放下枴杖,教我如何放鬆膝關節,信任大地承載我的重量,再由實反虛,輕鬆自然地行走移動,甚至乎行拳推手。果真仙人指路,一點心通。他說了一句精警話──「武術者,自然也,凡勉強的,不是武術。」容我現在加一句心得──「武術求順手,無須張牙舞爪,故作氣勢。」

順其自然,順性、順勢、順道,亦是由內至外,由人到事,由己及群之道。瓜熟蒂落,水到渠成,只要因緣俱足,順手成事,豈非上上之選。當然,我們總可以安安靜靜、行若無事地下些促進因緣的工夫,形成助緣的生態環境。這個體會,大致奉行至今,自亦是93年建立永續林業公司的中心思想。

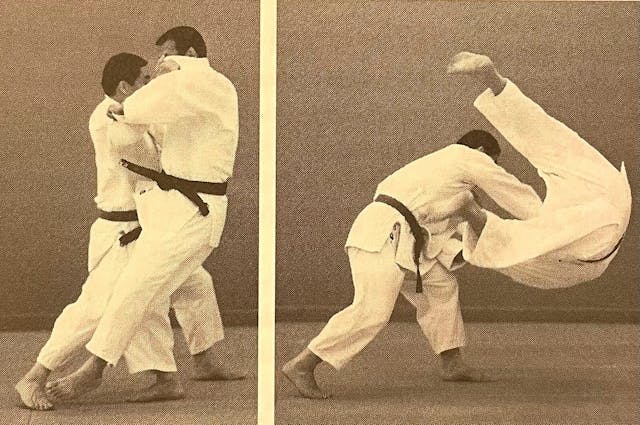

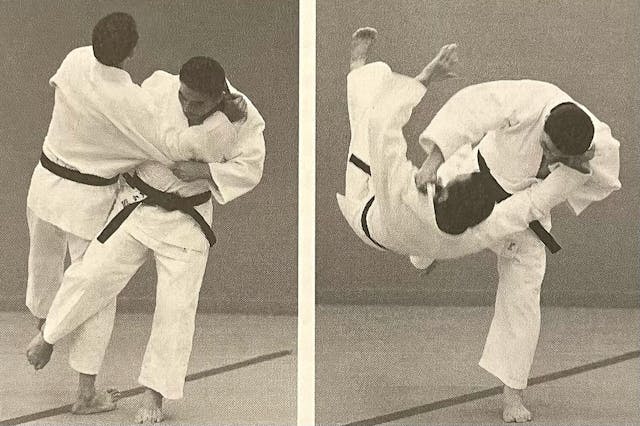

回港後,一位加藉蘇格蘭同事告訴我,英國的柔道國家隊教練,亦曾是世界冠軍的柔道七段大師應香港體院之聘,到體院教授柔道。這位同事亦是他的學生,我便一同到場參觀,因我13歲開始學柔道,得知高手到港,即使不能上陣練習,也想旁觀,因為柔道很美。

料不到,大師了解我的情況之後,建議我上蓆輕鬆練習,甚至randori「亂取」,即交手過招。我便膽粗粗的上蓆,誰知竟能活動,當然,跟同事亂取之時,對方是故意讓我摔倒的。打完之後,雙腳氣血運行,好像重新活過來,不再枯乾。感覺真爽──這便是柔道,摔與被摔,都很爽,而一個完整的投技,便是一幅「禪畫」,充滿美感。

柔道的精神是「不怕摔倒(落蓆),七跌八起,在哪裏跌倒,便在哪裏站起來」。

在哪裏跌倒,在哪裏站起來,不要逃離戰場,所以,我拒絕了留學外國進修(也算是拒絕移民吧),留在香港商場,「再戰江湖」。(91年管仲連專欄面世,92年香港電台電視部製作了一個我的30分鐘專輯,放在港台《再造的空間》節目中,名為「再戰江湖」)

下回續談我的「Pre-管仲連」反省思考──探索整理,然後由寫專欄、當顧問,繼而創立林業公司。當年笑稱之為「待回頭,收拾舊山河,朝天闕」。

「ESG Impact 30年」之四