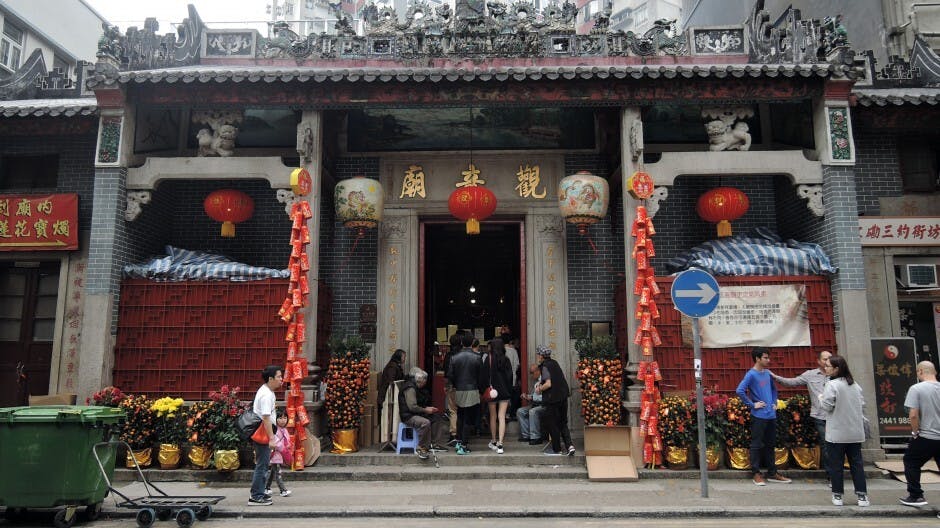

封面圖片:觀音廟是紅磡歷史最悠久的建築(作者提供)

紅磡給一般人的印象,大多源自區內的地標,如火車總站、體育館和殯儀館等,除此之外便是密集的住宅樓宇。2016年10月觀塘綫延綫通車後,相信會吸引更多區外人到紅磡遊逛,發掘它另一面的特色。

乘搭港鐵在何文田站下車,經 B1 出口走過一條橫跨漆咸道北的天橋,便進入蕪湖街。蕪湖街與寶其利街平衡伸展,是紅磡兩條最早建成的街道。翻看1863年的九龍半島地圖,可見當時海邊馬路是寶其利街。1864年有多家洋行投得紅磡土地興建聯合船塢(即後來的九龍船塢),隨即開始填海。其他工業亦相繼到來,令原本的鄉村變成工業重鎮,今日紅磡大部分地方都是填海得來的。

九龍船塢僱用大批工人,他們為方便上班而遷居紅磡,使此區人口上升。政府於1872年興建紅磡警署,是九龍最早警署之一,所在街道名叫差館街(1909年改名大沽街)。1950年代警署遷往附近重建,香港房屋協會在差館舊址興建紅磡邨,1990年重建成今天的家維邨。

紅磡三約組織

當年的紅磡、鶴園角和土瓜灣組成「紅磡三約」,1873年(同治十二年)在差館街附近的差館里興建觀音廟,成為區內主要的宗教場所。其後在廟宇兩側加建公所和書院,集信仰、議事和教育於一身。廟宇曾與警署近鄰而立,一中一西守護着紅磡社區。

紅磡三約公所先後開設義學和公立醫局,贈醫施藥、義葬和提供免費教育,經費主要由地方人士負擔。他們借助廟宇團結坊眾,為貧困者解決所需。

昔日的義學位於觀音廟附近,淪陷時期繼續辦學。1944年10月盟軍飛機轟炸紅磡的重要設施時誤炸義學,傳聞當時校內有200名師生,當中不少人罹難。事後坊眾將部分學生骨灰安放在寶其利街盡頭的福德古廟,是耶非耶,現在難以考證了。

和平後,九龍船塢、鶴園發電廠和青洲英坭廠恢復運作,工人再度聚居此區。1949年後有大量難民來港,令紅磡人口急速膨脹。港府無力應付地區需求,因此鼓勵港九各區的地方人士成立街坊福利會,由政府撥地興建會所,街坊出錢出力為貧困者提供福利。

紅磡三約公所於1951年改組為街坊福利會,當時失學兒童眾多,街坊會請求九龍船塢協助建校,港府撥出青州街一幅土地,1949年建成一座單層校舍。另外街坊會又獲政府撥地,在機利士南路和差館里交界興建香港第一間街坊圖書館,1954年啟用,街坊會亦設於此樓。

50年代是生育率的高峰期,街坊會着手籌建免費留產所。在中電資助下,1959年於觀音廟旁奠基興建。戰後出生的一代逐漸成長,教育需求殷切,政府在街坊會圖書館旁興建紅磡官立小學,1958年開課。幾年後,街坊會亦獲政府撥地在觀音廟旁興建新校舍,以取代青州街的舊校。

留下的歷史建築

紅磡曾是重工業區,今天已無遺跡可尋,只有民間廟宇繼續為居民提供心靈慰藉。每年農曆正月二十六日的觀音開庫,觀音廟(一級歷史建築)最為熱鬧,裏裏外外都擠得水洩不通。位於寶其利街和船澳街交界的福德古廟也歷史悠久,1970年代尾黃埔新邨落成時,政府曾有意拆卸該廟,但遭居民反對,最終政府收回成命,廟宇得以留在行人道上。每年農曆三月廿七日的福德老爺誕,區內的潮州人在附近球場搭棚演戲,並將區內各廟的神靈請去觀賞。

戰後初期興建的紅磡三約街坊會圖書館和留產所,見證着紅磡發展,有望被古諮會評級。街坊會圖書館的閱報室現在仍對外開放,但門堪羅雀。留產所已改為紅磡診所,用作普通科門診、母嬰健康院及美沙酮診所。附近的紅磡官立小學已經停辦,現租予法國國際學校使用。在觀音廟旁的紅磡街坊會小學亦於2007年停辦,2013年由愛培自閉症基金接手,改名「愛培學校」。

蕪湖街原名街市街,一直以來都十分熱鬧,寶其利街亦是商店食肆林立。區內曾先後有多間戲院,但現在看戲的人減少,只剩下寶其利街的寶石戲院。該戲院於1971年開業,仍保留當年面貌。通往大堂的樓梯旁放置了磅重機,在大堂一角展示舊時所用的放映機和座椅。最特別的是售票處使用人手劃位,是全港唯一售票未電腦化的戲院,讓人懷緬過去。此戲院曾有逾千座位,現在縮小至300多個,但也難以全院滿座,昔日的「滿座」牌已變成展品了。

圖片:作者提供