粵港澳大灣區是國家「十四五規劃」的發展重點,《施政報告》可同時加入大灣區發展政策,促進香港與大灣區融合。

近期在中美貿易戰影響之下,數以百計內地高材生未能獲得美國簽證,令他們往美國深造的計劃化為泡影。估計這情況將會持續一段時間,香港高等院校可以趁機吸納這些人才。

筆者認同城大校長郭位教授的說法,要接受新人事新動力、勇於推動創新、促進創新轉型等。創新,可以擴大及鞏固社會中產階層,有效紓緩貧富懸殊的社會問題。

國家對螞蟻集團、阿里巴巴、「滴滴出行」等科網巨擘的監管,並非單只是為了「反壟斷」及「維護私隱」,而是與國家安全息息相關。

近日「國際文憑大學預科課程」(IB)放榜,近2200名本港考生之中,有130人考獲滿分成為狀元,可見香港不乏年輕人才,所以筆者相信港產太空人指日可待。

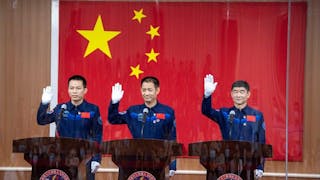

適逢今年是中國共產黨建黨100周年,國家派遣航天科學家團隊訪問香港,唯活動只流於表面,沒有進一步好好與中小學國情教育課程配合,予人的感覺只是百年黨慶活動之一而已。

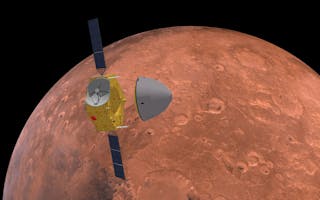

「北斗衞星」、「嫦娥五號」、「天問一號」、「神舟十二號」所獲得的階段性成果,的確值得香港學生體會,並為國家的成就引以為傲。

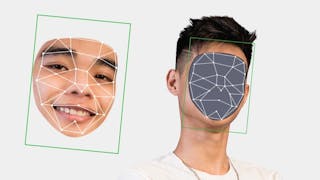

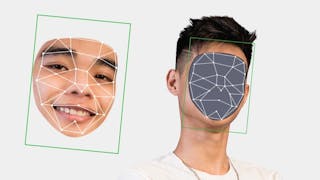

有網民認為自己並非知名人士,也非政客,絕對不是黑客的攻擊目標,因此深度偽造技術對他們影響不大。不過隨着此技術最近又有新進展,功能進一步提升,已經被應用於大眾的日常生活之中。

《論語.學而》曰:「學而時習之,不亦悦乎。」仿效人類,人工智能系統一經開發後要盡快付諸應用,並以滿足用戶需求為首要任務。但「學無止境」,所以人工智能系統亦應持續學習。

面對當今的科創新世代,全球大學的研究競爭力亦會相繼提升,就此香港各大學必須自強不息,持續奮鬥,提升自身的研究能力,大灣區是香港本地大學的一個非常策略性的機遇。

希望香港能培養更多立志承傳「雜交水稻之父」袁隆平教授、「光纖之父」高錕教授等科技偉人的未來新一代,為香港、國家、全人類作出貢獻。

學界對政府大力推動中小學STEM課外增潤計劃持不同意見。對於熟悉STEM教育的學校而言,它們可以利用政府的資助加強學校現有的設施,當然鼎力支持。但對科技陌生的學校,要求它們適當使用,卻不容易。

歐盟委員會認為,若然人工智能系統根據人的社會行為或人格等特徵,進行用戶信用評估的話,會造成不可預見的後果,導致個人或特定群體的權益受到損害。這樣的社會信用體系,侵蝕公平公正基本原則,禁止是理所當然。

數碼新聞已成為主流,可是,一些網媒為求捷足先登,不惜放棄中央化專業編輯程序,例如省略內容校對,影響新聞質量。在這操作下,因一般市民從未受過媒體製作教育,又怎能識別呢?

面對虛假新聞對社會的負面影響,科技企業、大學、科研中心等各界沒有坐視不理,無不積極投放資源進行研究,務求找出有效的方法識別及過濾虛假新聞,卻正在面對不少難題。

香港城市大學校友及學生成立初創企業「里索科技」,研發名為「無聲救星」的創新智能手環,為聽障人士提供傳統助聽器以外的選擇。

香港鐵路系統非常安全,絕非偶然,是有賴政府及港鐵公司的「企業治理」素質和經驗,以及兩者之間的長期緊密協作,而達至的成效。

在日益增長的全球人工智能市場下,「數據技術員」、「數據檢測員」這類工作將會愈來愈搶手。香港在這方面的職業培訓也應作好適當的準備,鞏固本港在粵港澳大灣區國際創科中心地位。

在國際不明朗的大局下,中國近年在推行各項科技發展任務的過程中挑戰重重,不過中央政府並無半點鬆懈,堅持把任務做到最好,成效全國產、學、研各界有目共睹。

新選舉制度下,選舉委專業界改由10個界別組成,包括新增的科技創新界,委員半數會在中國科學院及中國工程院香港院士中提名產生。反映中央對香港科技創新能力的重視及肯定。

在今天數碼經濟時代,手機應用程式五花八門,軟件工程師開發程式需要利用不同型號的手機測試軟件,他們會擁有多張電話卡。因此,業界建議新制度不設上限,彈性處理以公司名義作登記的電話儲值卡數量。

香港是粵港澳大灣區的重要城市,區內其他城市已陸續復工復產,新一屆立法會增加專業界議席,對香港發展百利而無一害。

香港應該充分發揮其優勢,做好基礎研究,攻克「卡脖子」技術,推動大灣區科技成果轉化及產業發展,我們可以是國家科技的突破口。

過去兩年,新冠肺炎病毒全球肆虐,中美貿易戰不斷升溫,造成世界經濟動盪,各國政府都遇上前所未有的挑戰,中國也不能獨善其身,要穩定國家經濟及社會民生,工作殊不容易。

政府過去推行的抗疫政策,包括保持社交距離、封區檢測、安心出行等措施均是治標而不治本。

結合RCEP時代背景,以及國家數碼經濟發展大趨勢,香港將大有可為。

香港是國際金融中心,其金融體制及相關法律健全,內地數碼經濟現在所遇到的問題,部分是香港政府在推動金融科技產業過程中所預料到的。

過去兩年多,香港先後經過社會事件及新冠疫情等嚴重打擊,盡快令本土經濟復甦是政府當務之急。新一份《財政預算案》中有大刀闊斧的紓民解困建議,顧及了普羅百姓。值得政府關注的是,如何處理人手不足問題。

財政司司長陳茂波在《2021-22財政年度政府財政預算案》中,提出多項創新科技措施,包括增加額外撥款推動教育、大學生實習和電子政務等,其實科普教育對創科發展非常關鍵,愈早推行愈好。

筆者認為「安心出行」普及性偏低會影響防疫工作,故有必要強制要求市民進行「安心出行」二維碼掃描,否則不能進入場所,這樣才能逐步促使市民下載該程式,提升使用率,加快識別疑似確診者的工作。