列寧的十月革命,走了暴力革命和專制統治之路,黨內政治鬥爭殘酷,清算事件頻仍,民眾付出的代價非常沉重。

在全球具公信力的社會、經濟比較指數,西方經濟發達國家名列前茅;實行「一黨領導」體制的5個「老共」、蘇東波後解體的社會主義國家的排名,大都靠後,甚至在最差的一群。

「天天唱」的背景視頻,竟是耍太極踢大腳、小女孩飲老火湯、婦人繡花一類的場景,疏離嚴肅莊重的規範,缺乏「儀式感和莊重感」。

變化最大,影響最深的是,資歷優勢、台階完備優勢的重要性大大降低;政治血緣優勢的重要性大大提升,是最具決定性的因素。

高層權力的消長,讓人看到中央團系的衰敗場景,感受到中央團系正處於政治黃昏期,且只能維持很短時段。

本文以解構的視角,分解政治局常委會的結構,比較十六屆至十八屆的成員,分析其組成模式。

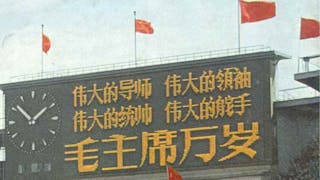

這種「緊跟說」,類似文革時的「擁護偉大領袖」:「讀毛主席的書,聽毛主席的話,按毛主席的指示辦事,做毛主席的忠誠戰士。」

十九大如果把原來的「七上八下」規則,改為「九上十下」,69歲的王岐山便可能留任政治局常委,成為「黨老三」當委員長。

說104條釋法有追溯期,得拿出有力的法律根據,而非「我說你聽」的政治訓話。

香港並無港獨之路,以港獨標語洩憤是盲動主義,使香港的政治生態惡化,不可能令北京當局有「讓步政策」。

儘管還無威權管治,公權力的擴張倒引起港人戒心。

基於香港法治的公眾形象,高等法院那樣層次的判詞,公布前最好能請熟悉漢語規範、文法的專家過目。

就社會公共治理而言,筆者認為寬猛相濟也是不可或缺的選項。

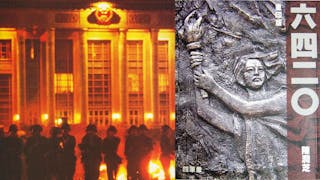

歷史中的光明與黑暗,現實社會的改革與僵化及敏感政治話題,都不應刻意迴避。

通識教育和中史科的相關研究、教學、教材,必須尊重事實,讓學生了解真正的歷史,並建立獨立思考能力。

今年恰是港人排拒紅色「國教」5周年,關注教育的民間團體仍會留意「愛國主義教育」的動向。

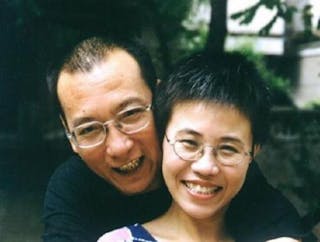

但願官方拍板者有一絲惻隱之心,給劉霞一條活路。

在此政治生態下,許志永的「新公民運動」受到打壓。

兩岸政治可討論的話題,北京知識界提出來討論,怎麼竟是煽動顛覆政權?

八九學潮值得反思之處,就在於社會應走向自由、法治的軌道。

劉曉波因晚期肝癌危在旦夕。香港、溫哥華等地華人在6月29日前後集會,呼籲北京當局給予劉氏人道待遇。

鄧小平成為「頭號領導人」應是1980年華國鋒退下之後,他以軍委主席的職權和政治威望統領中共中央。

香港原也有五大優勢,人均GDP又列發達經濟體之林,新聞自由度本應在指數高位區,但多年來一直處於下降。

「戴口罩說」並不脫離現實,怎能扯到媚美、辱華、抹黑祖國?

一個個天真的笑臉,在記憶的幃幕壘印,令人有無語問蒼天之嘆。

這一類以政治維穩手段限制合法兌換外幣之舉,令投資者的戒心更大。

與極左的江青集團搏鬥中,葉劍英是關鍵人物。

關乎「一黨領導」體制極度集權的全權主義,是為十九大熱身。

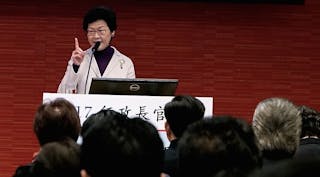

行政長官無疑要對「一國屋簷」盡責,也要對港人負維持兩制邊界之責。

金氏以宏觀的視野,論析大學教育理念的變遷,並有新的詮釋,也注重教育實體(大學、中學)與科技、社會現代化的互動。