取消「高度自治」,香港的管治和制度運作都會出現劇變,金融中心和國際城市的地位也將不保,這樣的香港在國家安全上也許令北京放心,但肯定不符合國家長遠發展的利益。

後林鄭月娥年代,香港面對的是一個更脆弱的政治環境,官民之間缺乏互信,社會上因政見分歧而導致水火不容;香港在幾個月之間變成無領導、無方向、無安全感的城市,瀰漫着一片信心危機,情況比1980年代初更差!

身為校長,如果連挺身而出保護自己的學生都不做,這才算是「縮骨」吧!教育工作,不是要春風化雨的嗎?

香港底子厚,政府儲備和民間儲蓄都足以支撐目前的困難日子,但時間慢慢過去,止暴制亂仍看不見任何曙光,這樣撐下去,到底香港可以撐多久?

對北京來說,街頭暴力並非最頭痛問題,最後如果要出動解放軍平亂,香港必可恢復秩序,也不會落入外國手中。北京最傷腦筋的,其實是雙普選。

按傳統智慧,每當大陸受美國封殺,香港的窗口位置就會乘勢而上,發揮補充和替代作用。

拿地產商祭旗,不會有太多反對聲音,但對當前「止暴制亂」不會有什麼效用,對爭取民心同樣起不了什麼作用,只是政府想顯示自己仍有些作為、希望能「做啲嘢」,如此而已。

港交所收購倫交所大計其志可嘉,但時機拿揑不準,消息突如其來,收購方案則明顯思慮不周,令一個好意念很快就出現反高潮。倫交所的回應更間接貶低了港交所和香港的地位,無形中令香港在低迷時期再吃多一記悶棍。

美國要制裁港官好像是大事,其實作用不大,真正要命的,其實是金融制裁,這方面香港完全被動,北京也幫不上太大忙。

按大陸官場規矩,地方領導任何時候都要跟中央保持一致,在媒體上披露彼此有分歧,是犯了嚴重「政治錯誤」,令人覺得特區政府或許會有不尋常的變動!

中央可以動用武裝協助平亂,也可以貫徹問責精神,撤換官員以平民憤。兩者衡量,哪一個方法對港更有利?以中央的智慧,應該可以明智決定吧。

當前的反修例「戰場」不在街頭,而在民心、民意。無法撫順民情,很難平息街頭亂局。但目前所見,政府在民意戰方面並無任何策略。「止暴制亂」不能只靠警察,必須靠市民支持,才能成事。

激進分子行動不斷升級、特區政府拿不出解決方案、北京不能坐視不理,一場終局之戰,很快就會上演。到底向來被稱為福地的香港,是否可以像以往一樣逢凶化吉,很快就有答案。

獨立調查委員會最重要的是職權範圍,這方面應該難不倒參與過政府工作的法律界和前高官。

一個城市假如塌了,「重建」之後也許會更堅強。黎明尚未到來,港人能夠做的也許是發揮集體智慧,由民間自救,為自己找一條出路。

現在修例「完全失敗」,對香港的國際聯繫反而是好事,因美國和歐盟等西方勢力如果因修例通過而「制裁」香港,林鄭政府如何招架得住?

香港的基礎仍未受動搖,加上擁豐厚儲備,香港「未死得」。但港府如何才能「救番生」,就依然沒有什麼眉目了。

林鄭月娥在七一酒會上致辭,說政府會汲取教訓,施政風格要變得更開放包容,要更貼近民心、民情、民意,積極回應社會訴求。這番話,我們聽得太多了。

6‧9大遊行百萬人上街,群情洶湧,但政府仍然堅持去馬,錯失了退讓緩和的時機。一錯再錯,整件事令人覺得特首剛愎自用、有勇無謀,修例最終觸發一場政治危機!

以美國主導的全球化經貿體系,曾被視為是開明進步且無可爭議。但踏入21世紀,卻有愈來愈多人對其感到恐懼和疑慮,最明顯的是歐洲:失業率居高不下、移民人數太多、恐怖主義猖獗,令選民人心思變。

射人先射馬,如果美國把矛頭對準香港金融市場,不管真假,甚至是「莫須有」的罪名,大張旗鼓搞幾件「大案」示眾,香港金融市場固然受創,也可同時擊中內地要害!

邊打邊談,激起民族主義情緒,是內地官方慣用手法,對日本和韓國皆如是;但在官媒上說得慷慨激昂,只是配合「鬥爭策略」的需要,在國際大氣候出現轉變時,彼此就會和好如初。

中美貿易戰是美國試圖重建全球貿易體系、提升美國全球競爭力的其中一環;為達目的,美國必須壓迫其他對手。換言之,美國並非只針對中國。

本屆政府上任以來社會氣氛尚算平靜,但人算不如天算,莫名其妙地要「硬推」逃犯條例修訂,令對立重新出現,矛盾不斷擴大。

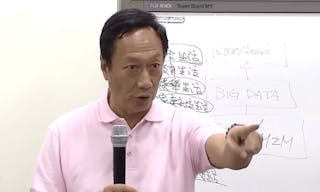

郭台銘參選總統,將會是台灣政治非常精彩的一幕。如果勝出,對兩岸關係肯定會帶來大變,對香港也許同樣有啟示──商人治港,或許有機會捲土重來。

香港人信任法庭,但法官在「能力範圍」內處理涉及政治訴求的案件,始終有其極限。政治爭拗和衝突,主要應該由政府和議會去處理,法庭的角色應該很小。

醫學界和醫生組織都公開表示贊成引入海外醫生,解決人手不足問題。既然有共識,斷無理由沒有任何方案可以得到醫委會支持!上周三的投票結果不關乎「技術問題」,是仍有委員不是「真誠」希望引入海外醫生。

如果單從「維護股東利益」作為首要原則,港鐵一定會繼續成為眾矢之的,甚而可能淪為港人的「公敵」!

我絕非質疑何志平先生的為人和行事,但他以個人之力參與國際石油交易,很明顯是沒有充分評估這些活動的風險,亦可能不了解在當前的體制下,中國公民並沒有多少從事「國民外交」的空間。

原先只需處理發生在台灣的一宗兇殺案,政府卻突然來一次大修法例,捨易取難,但又沒有做足準備工夫,受到各方質疑其實十分合理。