李志清(Ching)向我們展示的,不止是他的記憶力,而是他的藝術觸覺,筆下見人間情意,才能打動人,《記得當時年紀少》滿載的,正是藝術家的情懷。

陸人龍(Michael)編寫《認識中國》系列書籍,向學生介紹中國文化歷史。他說:「叢書由中國地理山河開始,以歷史的演變為主軸,以文化積累為內容。」

Annie可以很冷靜幫助來尋求輔導的人。來到生活層面,她就讓自己隨着感覺而活,隨着狀態走,自由得很。

梁款把黃霑生前寫過的歌詞、筆記、文章、剪報,都搬到自己的大學辦公室和家中進行整理,繼而出書。他喜歡用玄妙一點的講法:「黃霑書房設在時間和空間的交界。」

Louis找來日本作家松尾芭蕉(Basho Matsuo),說出「活在當下」道理,有這一首俳句:「哎呀/幸好沒事/昨天喝了/河豚湯」。

蔣曉薇(Mei)的文字,仍能捕捉那似幻似真的感覺,可與電影《幻愛》互相對照。

黃琪(Kay)經營時裝診所,「把舊衣裳改頭換面,讓它有新面貌,貼近潮流。」令人耳目一新。

甘琨禮(Ronald)是鏞記董事及總經理,在鏞記工作超過半個世紀的他說「守業」一點不容易,但他會遵守對父親的承諾的。

香港城市大學協理學務副校長李娟教授(Julie)與作者詳談「老虎班」計劃,指出城大希望借此培養學生,成為明日社會領袖人才。想讀大學的年輕一代,機會多的是。

數碼港首席公眾使命官Eric說:「數碼港一直以來,都在幫助年輕人投身創科行業。透過互動平台聯繫創科界與求職者,今年得到170間公司參與,提供1300個空缺。」

曾苑滺(Vivian)原可以留在香港讀法律,但她選擇去英國,學曉獨立自處、「活得有意思」,「在歐洲,我體會不同文化、歷史,與我們的差異。我學會接納、包容。」

房協「創科樂耆中樂齡科技設計比賽」金獎的得獎作品是供長者使用的戶外智能健身站。這是什麼都得用新科技的年代,做運動,也得與科技結合。

旅遊事務署委託城市大學創意媒體學院發展擴充實境程式,重現香港百年風華。邵志飛教授感嘆成功把過去城市面貌呈現出來,在一個用手機下載App的年代。

想成為一個支持弱肉強食,助糾為虐的人,還是一個關顧周邊人事物,有同情心的人?

Vincent說:「不要以為我們贏得多頭馬,一定很厲害。其實,一季下來,輸的次數,比贏更多。要輸得起才好。」

有藝人在浴室滑倒,頭破血流,傷勢不輕。讓馮堯敬中學的Mike想到,年輕人跌傷已那麼嚴重,獨居長者在家中跌倒,怎麼是好。循此路進,他們一行人想到設計防滑墊,稱之為E-mat,獲得房協比賽金獎。

謝嫣薇是一位食評家,她的功力隨着各種採訪所做的功課,與這些名廚們因交情而來的頻繁交流在不斷增強,也可謂一名「飲食江湖俠女」。

「新羅是韓國(那時叫朝鮮)的王朝,我開的餐廳,叫新羅寶,容易記呀!」Choi笑着解釋。

Dane說:「70年代中,正值我小學五、六年級,暑假比較空閒,常常要幫父親把寫好的稿件送到報館,一送就是好幾家。」

作為眼科醫生,Baig說:「我很關心病人,而最重要的是,你要care他們的感受。Showing concern,就是care,他們是知道的。」

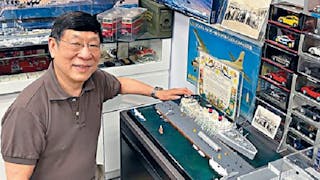

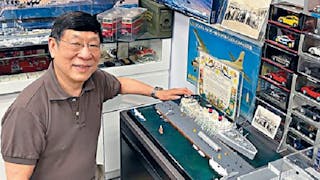

Steven年紀輕輕已愛上砌模型,他向我展示唸小學時砌出來的汽車,看來,Steven這樂此不疲的活動,會繼續下去。而我明白,他為什麼一定要我參觀他的”Man Cave”了。

Sunny選擇疫情持續期間搬「家」,不是「明知山有虎,偏向虎山行」。

Johnny說:「人到中年,喜歡過沒有那麼大壓力的生活,按照自己的節奏過日子,該是最好的了。」

在韓國首爾生活已有四年多的Sophie,其實一點也不討厭在那裏過日子。

到外地旅遊,吸引我們的多是保存得好的「舊城區」,Winnie說「澳門的舊城區」,保留得不錯。香港一些舊區建築,可以的話,也該原汁原味保留下來。

潘明倫教授是音樂家,也是香港浸會大學協理副校長,他對於藝術有什麼看法?如何想像浸大的未來?

疫情期間,Marina參加了十多場Webinar,與家長、小朋友,分享她的創作和家教經歷。大家都改變了不少。

加拿大港籍移民、自由作家劉賜權移民數十年有何感想?

「鄉愁就是身在異鄉,思念家鄉食物的一種情緒。」Iris有了鄉愁,才開始鑽研烹飪。

黃賢在拔萃求學時深受拔萃精神的影響,敢於求變、敢於挑戰,而Mr Lowcock對他的關懷更是如春雨般潤物細無聲,令他銘記至今。