參觀「炮循」(炮台山循道衞理中學),沈立平校長說:「學校安排的學習體驗,讓同學找到他們的興趣。」學校的期望:同學畢業後,找到喜愛的工作,自力更生,回饋社會。而那,不也是天下父母的期盼麼?

Kurt譚諾文說來到開Pickabowl餐廳,已是他的第三次創業了。談到創業的苦與樂:「一件事,從構思到實踐,有一天,夢想成真,構想變成事實,那過程儘管辛苦,但有了眼見得到的成果,我會感到滿足的。」

Rachel、Evia、Jamie、Janis四人返回港島英華新校舍,在園內合照,迎着暖和陽光,回眸一笑,笑得可開心呢。

瘂弦說葉嘉瑩是「穿裙子的士」(她的先生在台灣白色恐怖時期,因「思想問題」被關了起來):「以儒家的標準來說,是威武不能屈,貧賤不能移,富貴不能淫,她都做到了。」

William司徒衞鏞乃性情中人,在《旅途的味道》談到兩位朋友,他們興趣不同,人生觀也不一樣,卻又可以一起去品嘗美食,在餐桌前,大家有了共同話題。吃得開心,談得高興。

伊敏不是西班牙作家Cervantes筆下的Don Quixote,去打沒把握勝出的一仗。她去打的一仗,確立「迎老文化」、勝算甚高。

安靜新書談的是我們對「物品」的整理。她指出「整理術,在經過山下英子的斷捨離及近藤麻理惠的心動人生整理術洗禮後」,我們都知道「整理收納能夠改變一個人的內心狀態」。

陳煒舜愛書寫不同類型的文章,我們想不到的題目、不好找的題材,對他來說,不是問題。這位學者拿起筆來,就像魔術師揮動魔術棒,從帽子裏拿出來的,不是兔子,不是鴿子,而是教人驚喜的故事、有說服力的文章。

「在同學心目中,我不是高高在上,不是導演話晒事的。拍這部紀錄片,我學曉與同學溝通,與她們做朋友。我是卑微的聆聽者。」

Hidy寫過:「人生或跑步,能夠有迎接暴雨的能力,學懂在雨中撐傘,期盼着下一個晴天。」

米哈在文章中提及的小物,有些已在我們不知不覺中消失眼前:「有一些物、事,或人,每一次遇上,每一次見面,都可以帶來輕巧治療的快樂……我們往往以為如此重複的樂得來容易,直至失去,我們才明白了一點什麼。」

Simon在《築覺VI:築遊香港》,讓我見識了香港建築師的本領,在細小狹窄空間,發揮無窮想像力,又能排除萬難,把看似不可能的任務,如期完成。

「香港是我的家,寫作是我的本行,但我的家好像也變成一個陌生的地方,找一個地方說想說的話也不是那麼容易了。」30年前,也斯(已故香港作家梁秉鈞的筆名)說出他的憂鬱由來。

毛Sir年幼時接觸中國戲劇的神髓,其後到美國留學,掌握西方舞台劇原理、技巧。他駕馭舞台,遊刃有餘,為觀眾帶來驚喜,贏得掌聲。

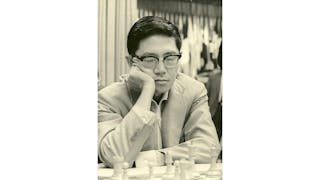

馮老師一生從事教育工作,肯定課外活動的重要性。而一生與象棋為伍的馮老師,他的性格、個人生活取向,通過他的棋藝之道,如實反映出來。

場景樸實無華,香港郊野、離島風光之美,盡入眼簾。演員對角色的演繹,貼近生活。電影道出生命中的輕鬆時刻,不見沉重,是可以接受的。

徐成居港9年,口碑好的餐廳都去過了,他說香港是「美食之都,名副其實」,又說「情不知所起,一往而深」,他「很快便愛上了香港豐富多采的餐飲圖景」。

印度電影,較少談及宗教、歷史、建築。沈先生的《印度風貌》,就是為了給我們提供這方面的知識。把這樣的題材,拍成紀錄片,也不一定會有很高收視率。

John Grisham 2022年推出新作,不再是一部長篇小說,如Sooley、The Judge’s List,而是3個中篇。

奧尼爾表示,多個國學大師研究胡適的著作都有拿來看,但沒法超越他們,只能用簡單語言介紹胡適的思想、他一生的故事,讓一般讀者有機會認識這位20世紀初,非常開明的學者、公共知識分子。

羅啟銳做足資料搜集。他的童年,也正是《歲月神偷》的年代,有說電影有着羅啟銳少年時代的影子。2010年推出的《歲月神偷》,往後推算過去,半個世紀前,可是羅啟銳的童年好時光。

找來洪愛珠的《老派少女購物路線》,這一回,說的是台灣的飲食文化、人情世故了。

《孩子轉運站》不是閉門造車之作,它的人文精神,不是虛假的,人與人之間的情誼,可不是堆砌出來的。

林青霞曾在過百套電影中扮演不同角色,這等經歷,非比尋常。來到書寫現實人生,親身體驗,林青霞對生命的透視力,符合作家所必具備的能力,一般人沒法用文字表達出來的感覺,這,可難不倒林青霞。

把《花樣年華》與《玻璃之城》放在一起比較,其實有欠公允的。前者是劇集,片長16個小時。後者是部電影,片長兩個小時。交代兩代人的故事,前者可以慢慢道來,甚至說完可以再說,喋喋不休。

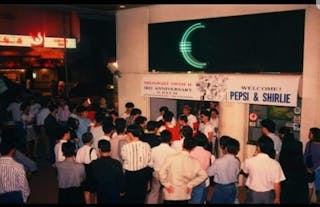

「佬文青」李偉民的《枉少年》,細說從前,盡都是昔日美好的時光。說是懷舊,不如説在他文青年代,出現在流金歲月的事件,真有其事。

1986年上映的《壯志凌雲》,讓湯告魯斯一炮而紅,成為票房的保證、最具賣座力的「新人」。兩年後湯告魯斯與德斯汀荷夫曼合演《手足情末了》,湯的演技更上層樓,不再靠笑容取勝了。

《歷史裏的斷章》作者張惠是「紅學家」,當然有說不完的話題。在《斷章》中,作者談得最多、最見趣意的,自是《紅樓夢》中人。

在任何的大滿貫比賽,球手想脫穎而出,談何容易。用「過五關斬六將」來形容球手晉級之路,不算誇張。來到決賽,拿度對魯迪,是反高潮之戰。魯迪憑着一身好本領,打到決賽。然而,面對拿度,他的凌厲攻勢不見了。

高球沒有完美這回事。連職業球手都會犯錯,何況是我們這等業餘高球愛好者?職業球手比賽期間偶爾犯錯,可能輸掉那場比賽;我們偶然打得好球,可能就贏了那場「牙骹戰」。