從在香港效力義勇軍到成為澳洲移民,Mr. Lapsley 的一生充滿了驚世才能和勇氣。

石黑一雄在2024年出版的詩歌集《夏天,在雨中,我們橫越歐洲》中,以簡單直白的歌詞捕捉旅行與人生的微妙情感,描繪出浪漫與悲哀之間的一線之隔,並借此探討命運與生活的無常。

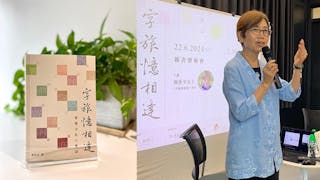

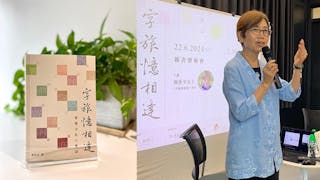

作為讀者的我,看馮珍今的訪問,同樣得到好處。認識或不認識的文化工作者或專業人士,把對方的生活體驗或工作實況與大家分享,讓我們增廣見識,知道每個人在不同崗位,都可以把自己的興趣/喜愛的工作,做出成績來。

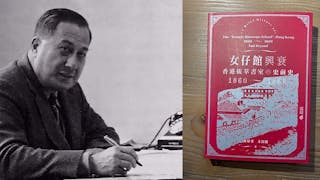

不少認識的朋友曾經問我:「為什麼1960年拔萃女書院慶祝創校100周年,拔萃男書院要等到1969年,足足遲了9年,才去慶祝百歲『生日快樂』?」一切得從1955年說起。

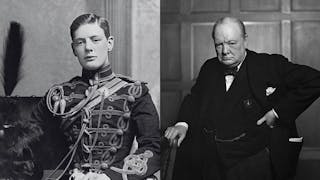

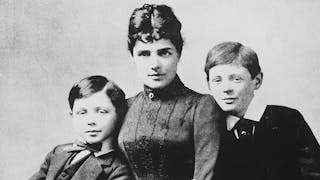

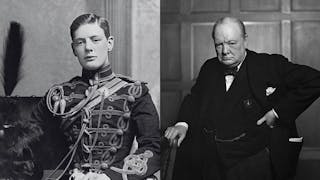

年輕時的邱吉爾與母親Lady Randolph關係密切,她是他最大的支持者。但邱吉爾卻厭倦了在印度軍隊的生活,渴望轉到更有影響力的政治領域發展。

從一位不受重視的寄宿學校學生到後來的政治家和諾貝爾文學獎得主,邱吉爾的生命充滿了挑戰、犯錯以及對知識的追求。在年少時期,即使他的表現並不出色,但最終通過自己的努力,展現了永不放棄的精神。

這個世界沒有無緣無故的愛,也沒有無緣無故的幸福。

1985年這位金髮小子憑着他的積極上網打法,成為最年輕的溫布頓大滿貫球手。1996年碧加拿下澳洲大滿貫冠軍,路過香港,我們有機會坐在一起喝茶。

張洪年《人語響,文字留痕》談及的幾位語言學大師,讓我印象深刻的,是為《教我如何不想他》譜曲的趙元任先生。

今時今日,大家科款,想吃一頓好的,還是容易的。想一桌子的人聚在一起,仍然是相見歡,有共同話題,說一個晚上都說不完,可不容易了。

開始失憶(阿茲海默症)的房木,「每天都抱着記憶會失去的恐懼和不安」,又要不讓妻子高竹察覺。然而,可以瞞得多久呢?

說過自己是「睡火山」的詩人瘂弦,早已移居加拿大。他的同代人都已經退出文化圈,新一代文化人認識的不多,亦少有來往。這次來台,說去見某某,顯得牽強了。

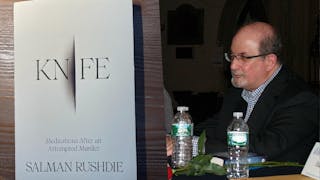

貝克特沒有把他的感受書寫下來。所以Rushdie不知道貝克特的想法。他也想問刺傷他的極端分子:「你為什麼要傷害一個你並不認識的人呢?」

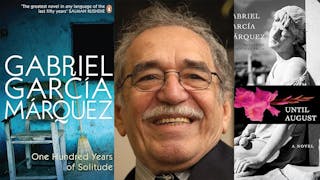

1982年憑長篇小說《百年孤寂》獲得諾貝爾文學獎的馬奎斯,他書寫小說的能力、他的個人魅力仍在。患上老人癡呆症的作家,來到生命最後的幾年,仍不肯停止創作。

因為工作關係,王賡武與妻子林娉婷由一個國家搬到另一個國家。他說:「無論我們在哪裏生活和工作,從未發現有什麼地方不能成為我們想像的家。」「家就是我們所在的地方。」

書封面印着王賡武教授對人生的觀察:「變動隨時會降臨,人們可能輕易就被從根切斷」。這位學者卻有此信念:「沒有東西能擋在我認識萬物的道路上。」

「人間愛晚晴」,不管怎樣,人一生可以活到此時此刻,還是難得的。把故事搬上香港舞台,由馮祿德與區嘉雯做對手戲,兩人會給我們帶來驚喜麼?

原來已經有9個年頭,沒有與陳智遠見面的了。翻看當年與他的對話,其中有這句:「香港,有特色的地區、建築多不勝數,探究下去,有不少動人故事,可與參加『活現香港』的團友分享。」

方圓明(William)在金庸雕塑展致開幕詞,說出在他青少年時期,一如眾多中學生,迷上金庸小說。那時候的中學生,看的該是明河社的版本。

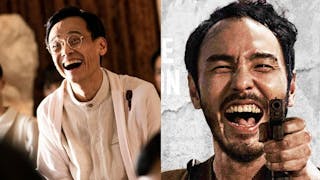

荒謬場面愈多,愈有說服力?我們看的時候,知道在真實人生,這等英雄人物是不存在的。陳桂林的「替天行道」,不過是一廂情願想法而已。

改編名人傳記很考編劇的,看他是否夠膽識,敢大刀闊斧,把看似重要的情節删掉,又把一些名人的生活細節保留下來。這一切還得看導演的功力,知道如何去指導演員詮釋角色,而演員又能把角色演得恰到好處。

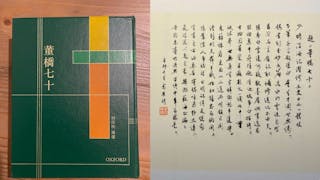

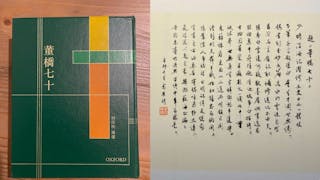

有段日子,再也見不到這位漂亮女子。董橋這樣形容她:「好看得像山鄉裏無意中看到的一彎清溪,地圖上找不到,也像一本買不起的初版舊書,書衣秀雅如新,站在書架前摸一摸翻一翻都甘心。」

在中環荷里活道的大館Gallery,一個引人注目的畫展《植物之聯想》正靜靜展開,匯集了陳瑞瑩、賴筠婷、鄭丹珊三位才華橫溢畫家,她們以傳統工筆畫技巧描繪香港文化情懷,把珍貴的文化記憶保存下來。

Taylor Swift對生命不乏熱情,對所喜愛做之事一定全力以赴。她12歲開始寫歌,自彈自唱,只有「小貓三四隻」聽眾的咖啡店,她唱。在夜店,她唱。然後來到大球場,她唱。

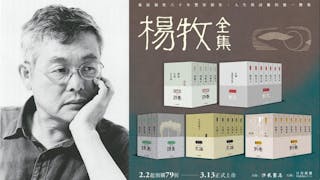

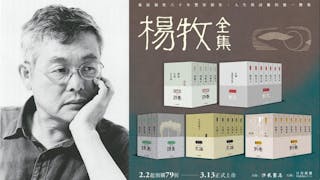

據悉來到一個陌生城市,楊牧是不怎麼喜歡尋幽訪勝的。當年他在香港科技大學任教,工作之餘,很少「呢度去,嗰度去」。大概找一個合適的嚮導,不是易事。在文學路上,楊牧倒樂意做我們的嚮導。

我所認識的馬星原,用另一個筆名馬龍,擅用幽默筆觸,繪畫出來的漫畫,寫身邊人和事,寓意深刻。用馬星原筆名,畫的是人生另一種境界,帶有禪意的畫作。

原來在香港,不用太大的地方,就可以親手種植蔬菜,自己享用,也可分給親戚朋友。梁醫生說出親手栽種的樂趣:「不光是可以享用蔬果,看着它成長,是看到大自然的奧妙。」

《情感幾何》展覽在「探索空間成為藝術的可能性」,展覽面貌因而有變。展覽分為三個階段,歷時六個月,從1月至6月。每個階段展現1a空間變新的過程,就像看分上中下集播放的電影、劇集,得看過完整的三個階段。

不過,來到澳網賽,莎芭蓮卡氣勢仍盛(她在比賽時的叫喊聲很是嚇人),而其他非種子球手也是愈戰愈勇,就連世界排名第一的絲維迪克,竟在第四回敗下陣來。今次女單冠軍獎盃,會不會是由非種子球手捧走?

當天阿仁對我說:「有一個西西空間,讓更多喜愛閱書的年輕一代,有機會接觸西西的作品。」一直以來,阿仁為了西西,比誰都多走了幾步。他說得好:「首先西西是非常非常好的人,然後是作家中的作家。」