香港是東西文化薈萃之地,至今,求學方法大抵仍然是西風壓倒東風,「唸書、背書、熟書」之途,被視為死記硬背,但這種方法真的沒有用嗎?

700多萬的香港人,必須完全卸下「剝花生」,以看疫症疫情自編各式疫劇的自私心態面對,畢竟,整個香港大局的全體持份者,就是支撐要戰勝第5波疫情的最大安全力量,提供最大的保護傘。

是次預算案對亟待解燃眉急、瀕臨倒閉的行業,能增加的「救亡」支援有多少?或許,政府嘗試做個調查,預算案派錢會派得更踏實。

疫情進入第5波,病毒更張牙舞爪。應屆DSE 4月的考期或許要再延後,考生心情又會忐忑不安,究竟如何可以圓9月入大學之夢?

常書鴻離開巴黎,放棄落日看斜陽的優容生活,於1936年返回國事仍艱難的祖國,出任敦煌藝術研究所籌委會主任,以保護這蘊藏逾千年的民族文化敦煌寶庫為己任。

初中習史3年上高中,中史科被編進選修之列,理科生走入高中,自此,便與中史科絕緣,不知唐宋元明清民國是自然不過,殊甚可惜。從初中中史獨立必修科設定看,不能無頭無尾。

中國文化組合的關鍵字,是中國人乃至全世界華人重要的心理建設,奮鬥向前的力量,也是中國文化處處受人尊敬所繫。

什麼是教育,教育的持份者是誰,要扛上責任的又是哪些族群?

東西方對全球疫情的態度截然不同,從價值教育看,究竟應如何面對?哪方較優勝?

在學校教育體系內,要擺脫形式主義,於國史、國學(中華文化)、國情、國安及國語(普通話),要一步一腳印,因材設教。

站在選舉勝算立場考量,教育界的功能票是在教師,而家長、學生的龐大教育持份者並不在「功能」之列,最後,要問一句:「選舉過後,教育要的是什麼?」

三位青史家得獎者,言簡意賅,娓娓道來,青燈習史,果真是青出於藍而勝於藍。

每年的「國家公祭日」,全港學校師生都必須重視,這是很具教育意義的情意教育,是愛校愛家愛國愛民族的教育,不能拖拉含糊,顧左右而言他。

今天的各個世界級國家運動員,現場現身說法,靜態語言中,讓與會的觀眾在思考上、在感受上都是充滿激情與動感的,啟發很多,可以說,是非常難得的價值教育課。

用真實說出中國大故事,四両輕輕悠悠的情感,可牽動千斤的道理。

學生必須認知香港市民、國家國民與世界公民三者連體、身分相繫,任何在法、理、情的角度切入,都有賴於教育,而公民與社會發展的相關在哪裏,知、情、意、行四部曲如何實踐,顯然是「新」科的教學使命。

老師於學生,一言一語,一舉一動,會影響受教者一生;而整所學校教師團隊的士氣,信心又從何而來?教學信心是怎樣建立?「立刻彈」與「立刻讚」,只在一字之差。

1年9個月在深圳居家「學習」的港人子女,積壓問題已不少,再冷處理的話,問題只會日益嚴重。

筆者按國家過往40多年為本國人民,以及對世界和平作出貢獻的政績看,這次應付全球碳排放的危機,是為己為人,是能化危為機的核心力量之一。

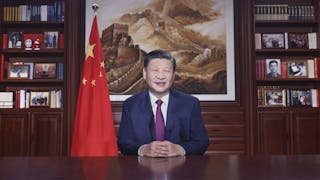

大灣區發展關鍵中的關鍵,當是教育,如何教、怎樣教、教些什麼?任何地方乃至國家對教育的重視、規劃與落實,都是興衰所在。

《八國聯軍乃正義之師》的作者、編者、發行者、售賣者,如此寫書出書賣書的,還有出版良心、文化承擔、教育責任、公德公義嗎?

特首《施政報告》提出,下學年起新入職教師必須通過《基本法》基準試,方能註冊成為教師。筆者提出,新舊教師都應知道當中內容,新舊教師都應一視同仁,他們影響下一代,角色與功能等同。

五族共和,民族復興,1911年辛亥年10月啟動希望之門,起啟始之功。1949年10月,新中國成立,讓中華民族傲然站立,直至今天,走上充滿實證的民族復興之路,寫下波瀾壯闊的、現代10月的史詩。

這些披着民主外衣的美國議員及其所屬國的言論及作為,正在不斷破壞真正的民主價值,日甚一日,以致於沉淪。

儘管現今香港、深圳兩地的疫情處理得很不錯,但內地居住的兩萬學生,依然望關興歎。

相信,二元對立,議題為本,要超越「事實」的學評結合,不會屬於公民科的課程目標,以中學前線學生的學習為本目標看,步履要穩,方可言健步如飛,否則,最受損害的,依然是前線學生。

在回歸24年裏,連學校在內的社會各界,並未有在教育的各範疇裏,正視一國存在的重要意義。

「籍貫」,這是「我」的血緣所在,是「我」的祖先之地,更是尋根問祖的精神與動力的源流。

怎樣的政府就有怎樣的教育投資與政策,怎樣的家庭教育就有怎樣的孩子,怎樣的校長言行就有怎樣的老師。

究竟教育信仰是什麼,應該怎樣落實,是憑施教者的教學良知良心,將自己一生所學並以立身處世價值,傾囊相授,受教者亦必要跟隨所學,如影隨形?