今年香港藝術節的唯一境外樂團來港演出,正是蘇州交響樂團。新冠肺炎疫情肆虐情況下,《蕭十》音符所承載的苦難、掙扎和釋放,聽得其時。

說回去年各候選樂聞,如果以性質分類,告別的項目最多,最為唏噓的,是兩位資深樂評家的離世。

在沒有大會堂的日子,皇仁書院禮堂是香港戰後主要演出場地之一。較國際音樂家更早在皇仁禮堂演出的,是年僅19歲的費明儀,首演當晚演唱樂曲中有兩首法國作品,以及三首中國民歌,包括著名的《繡荷包》。

個人認為更精彩的,是他彈奏舒伯特曠世的降B大調奏鳴曲,表達出作曲家眷戀與無奈的情懷,最後咬牙衝刺的爆發力,讓人屏息之餘,也讓人懷念傅聰先生。

編纂《香港志》是個曠世工程,較編校一篇文章或一部書要求多得多,因此需要更多專家以及更多時間反覆求證、琢磨。為香港修志,任重道遠。

《香港參與國家改革開放志》第14章詳細敘述改革開放40年兩地音樂交流的全過程,重溫小小香江的音樂能量,如何在大時代留下歷史的音符,尤其是改革開放初期,流行、古典樂人樂韻前仆後繼,不分先後。

上月最後一個周末,香港中樂團首次在其演奏廳以5G直播《心樂集──向樂壇前輩致敬》音樂會,讓樂迷安坐家中,亦能體驗中樂的韻味與感動。

林克定1970年移居香港,隨即以樂隊首席身份參加大哥林克昌擔任總監的香港管弦樂團。四年後港樂職業化,林克定的功勞不少。

96歲郭利民(Uncle Ray)榮休,於紅館舉行盛典演唱會,一再創下最長壽電台節目唱片騎師的健力士世界紀錄。

原名源漢華的東初老師,可說是香港音樂的活字典,一身兼指揮、作曲、教育、樂評多職,為香港音樂文化的發展,尤其是與內地音樂交流,貢獻良多。

廖國敏是該團創立以來,首位獲邀在音樂季演出的華人指揮家,意義不凡。

演出、隔離兩者沒有衝突,最後還是看個人的選擇。

我等香港樂迷首次有幸觀賞李大爺指揮功架,是1986年,而且是連續兩次演出截然不同的曲目,真是耳福不淺。

最初說黃昏前後考慮取消8號風球,以為演出還有機會進行。可是先後改為晚上取消及維持到午夜。作為聽眾,音樂會取消,退票了事。但作為演出單位,血本無歸之餘,還要安排退款。

廖國敏的成就不止於香港音樂界,還走出國際。他在巴黎國際史雲蘭諾夫指揮大賽得獎後,獲委任費城樂團的助理指揮,那是華人指揮的首次。

擔任獨奏的樂團首席張重雪曾多次演《梁祝》,但不擴音的演奏,感覺完全不一樣。

主辦方可以選擇歡迎拍照,前提是不影響他人。近日香港聖樂團、港式歌廳《撈鬆》演出前,都宣布歡迎拍照。不受監視的享樂,多好!

香港管弦樂團音樂總監梵志登指出,新冠肺炎改變了他對「自己前途、人生和家庭的想法」,宣布2024年離任紐約愛樂樂團總監一職,到時他會否留任港樂有待宣布,但看來機會不大。

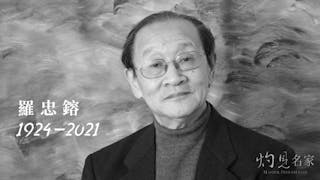

創作與培育同樣成果豐碩的作曲大師羅忠鎔9月2日在北京辭世,享壽96歲。他的作品,早於1948年創作的藝術歌曲,由著名女高音周小燕在上海首演。

剛滿50歲的李心草9月初正式以團長兼首席指揮身份帶領中國交響樂團演出。期待這位曾與香港管弦樂團及香港小交響樂團多次合作演出的指揮家,有機會再來港演出。

票價的問題,大部分港樂成員並不知情,得悉後都很吃驚。但他們更關心的,是梵志登來港後獲豁免,不用完成隔離就開始排練,去年全團到竹篙灣強檢隔離的噩夢,揮之不去。

記得前年曾一度傳出荃灣大會堂因城市規劃而面臨拆卸命運。這次突如其來的消息,是否拆卸前的凶兆?

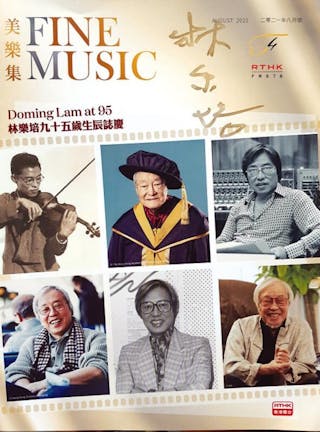

隨着70年代經濟起飛,帶動藝術節、職業藝團相繼成立,港台美樂第四台亦應運而生。然而當《美樂集》90年代創辦,傳統報章音樂版卻逐一萎縮。

林樂培決定從新尋找一個可以代表劃時代思想,又可以充分地保留國粹的新風格去發展祖國的新音樂。

上月辭世的香江首席藝評周凡夫,十幾年前捐贈幾批音樂資料給中央圖書館,到了這一刻還在處理中,上架遙遙無期。他餘下的全部資料,從接收到處理豈非要等幾十年才得見天日?成立音樂資料館該是時候提上日程了。

上世紀7、80年代隨着經濟起飛,職業藝團百花齊放,流行樂壇星光熠熠,文化中心、文娛中心拔地而起。整個過程留下不少音樂資料,可是沒有一座專門的資料館,恐怕資料隨着日子而流失。

「留記錄」幾乎是周凡夫一生極度執着寫文章的主因,而他以香港作為平台,記錄了大量內地音樂家來港演出的事跡。

上周三日落時分,手機傳來鋼琴家羅乃新的短信: 「周凡夫剛剛去世」,當刻頭暈眩一下,馬上追問。

中文名字的英譯需要標準化,但不應該機械式的跟隨西方先名後姓。其實外國對中國傳統並不陌生,如果不懂,可以看看歷史,毛主席、周總理等英文名字,從來姓氏先行。

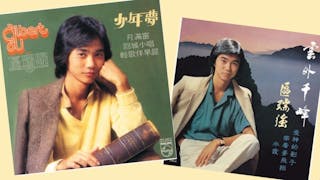

宣傳提到的新歌,是區瑞強的最新個人單曲《總有緣》,由他本人親自填詞。其中一句: 「那歲月快如擦肩,依然愛未變」,相信道出不少人的心聲。