香港中樂團環保胡琴的研發,周凡夫幾乎見證全程。他從樂團1977年成立時說起,當時柳琴首席阮仕春已經負責樂器改革,主要鑽研柳琴和阮咸。

原定於2020年夏舉行的香港中樂團第四屆國際中樂指揮大賽7月27日下午香港文化中心音樂廳進行的決賽音樂會,整個氛圍不亞於當天展開的巴黎奧運。

正當作者簽上「何嘉珍」的名字時,編輯王穎嫻告知:作者是何志平、胡慧中的女兒。當刻可真是晴天霹靂了,也就是今年書展的驚喜。

「明儀合唱團」創立60年後推出《耳順情懷樂逍遙》音樂會,集結多位資深音樂人擔任指揮及演出,以多元曲目包括中西聲樂與器樂作品傳承音樂文化。

7月8日晚由江樺合唱團主辦的樂韻頌師恩慈善音樂會,既為3個福利團體籌款,也慶祝該團成立20周年,更為大家敬愛的江樺老師慶祝96華誕。全場齊唱生日歌,以感人的情義祝願江老師健康長壽。

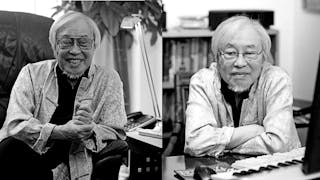

葉惠康博士生前集中在他的作曲專業,晚年幾乎每年都發表新作品。葉博士的絕響《我的故鄉─海韻之城》創作原因來自他心繫家鄉,就是寫他家鄉──台山的風景。他的一生貢獻給音樂,培育了很多音樂家。

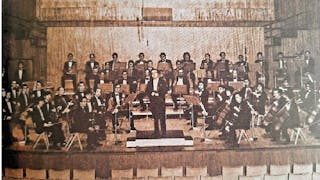

事實上,葉惠康投入兒童音樂教育的同時,幾乎從未間斷創作及編寫各類曲目,上世紀80、90年代曾多次指揮香港中樂團首演《中西共匯》序曲等新作品。

葉惠康博士的離世無疑為香港音樂界帶來了沉重的損失。作為「香港兒童合唱之父」他一生致力於兒童音樂教育,培養了無數優秀的音樂人才。他畢生的貢獻和影響力必將永遠傳承下去,成為香港音樂史上永不磨滅的篇章。

本港紙本期刊近年經營非常困難,主要是疫情期間音樂會停擺,廣告收入來源斷裂。復常後亦不見起色,壯士斷臂之余,7月起轉為網上社交媒體。

壓軸是一首全新的大提琴協奏曲,1967年出生的芬蘭作曲家Kirmo Lintinen將此曲獻給李垂誼。四個樂章描述未來的四季,其中第三樂章是華彩樂段,左、右手撥弦效果超卓。

《黃水謠》安排深圳交響樂團合唱團單獨演出,一顯功架。《保衛黃河》、《怒吼吧,黃河!》推上高潮,甚於維港半空。

接着演奏二重奏、三重奏等作品包括香港管弦樂團桂麗、沈庭嘉,香港小交響樂團李海南、蔡君賢,香港城市室樂團鄭陽、香港樂團雷麗麗等,讓在場的趙家後人恩惠不已。

從場刊得悉,樂樂國樂團近年向多方面發展,例如為電影《悟空傳》配樂,為香港、中山等地弱勢社群提供音樂活動,到絲路城市巡演等,此外先後組建3個附屬樂團。

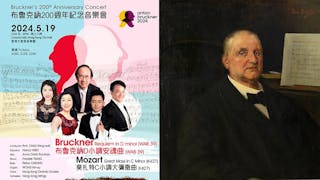

布魯克納誕辰200周年全球誌慶,香港作為國際都會,沒有相關演出將會很失禮,猶幸香港聖樂團即將上演一場紀念音樂會,《安魂曲》也是作曲家首次創作包括樂隊的一首早期作品。

更有意思的是,1993年由周文中、彭修文等擔任名譽顧問的「中國音樂節」,請來各大音樂名家來港演出,其中正是湯沐海領導從北京來港的中央樂團。今夏大師重臨香江,期待藝術盛宴。

官方媒體形容排練過程:「戴維斯像指揮自己樂隊那樣指揮中國樂隊,有時停下來,本着精益求精的嚴格要求,指出我國演奏員的不足,共同提高演奏水平。」這樣坦率報道是幾年前「樣板圖」時代不可能的。

壓軸由譚天樂指揮自己創作曲、詞《新的一天》,唱出各種情緒,最後一句「讓我學懂珍惜、感恩」以緩慢長音唱誦,曲詞完美結合。值得一提,所有曲目由幾十位童聲背譜演出,誠心佩服。

一開始是編鐘清脆的高音階聲響,蕩漾整個音樂廳,緊接低音弦樂與嗩吶發出不協和音效,為管風琴的長音鋪墊。經過一輪協奏,阮咸和低音革胡等彈撥下,管風琴低音吟唱,編鐘發出細膩的音符,如幻如真。

周三晚音樂廳濟濟一堂,見證以「香港故事」為題的香港紫荊中樂團首次亮相,樂團2019年註冊為非牟利團體,以推廣及提高本地中國音樂為宗旨。出色的編劇與音樂引來高分貝掌聲,也為新樂團歡呼。

感謝藝發局「口述歷史及資料保存計劃」,徵得陳達文同意,以對答形式圍繞預設的20個問題,面對鏡頭逐一點評。我與陳先生相識多年,也有不少機會訪談請教。可是當開機錄影時,他道出的不少資料都是首次聽聞的。

從曲目來看,這次演出可以說是樂團的一次重大突破,從純弦樂擴展至銅、木管樂,以及定音鼓,儼如一支中型雙管樂隊,仍然由德皓明坐着領奏。這種由樂團自主演奏模式類似美國奧菲斯(Orpheus)室內樂團。

1928年8月,查哈羅夫與夫人從新加坡、西貢巡演後抵港,29日在舊大會堂皇家劇院演出,9月3日再演一場。據傳媒報道,演出期間為了保持靜音,全院窗門關上。8月盛夏,在沒有空調的日子,「場內酷熱難耐」。

隨着戰雲密布,大師們的來訪不再。仍然來港演出的,主要是華人音樂家,包括在香港大學演奏的國樂大師衛仲樂,在半島酒店籌賑演出的男低音斯義桂、小提琴家馬思聰等。

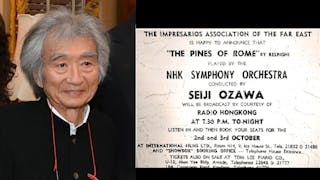

最轟動是中美建交後不久,小澤征爾帶同波士頓交響樂團在京演出三場,與鋼琴家劉詩昆、琵琶大師劉德海、中央樂團同台演出,載入史冊。

最意外的,是節目中包括兩首由中學生創作管弦作品的世界首演。伍力曦的《人前人後》管弦樂組曲第四首在管樂運用方面頗有法國印象派的韻味,中段大號重複主題後,樂隊漸強推上高潮頗見功力。

開場是聯會主席梅廣釗的《東風來》,由粵樂五架頭改編為八重奏。開始洞簫與箏的音符,頗有「從前有個故事」的氛圍。中段琵琶、阮加快,箏、鼓等加入,最後以輕音結束,韻味盎然。

今年入選的十大樂聞跟往年最明顯不同,是資料保存條目所得票數,竟然蓋過了幾個旗艦藝團。這不能不跟疫情期間影響演出,反而提供條件盤點整理藝術資料,輯錄檔案成書,公諸於世。

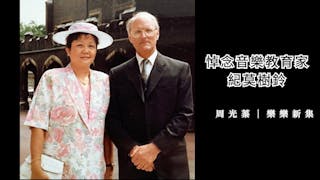

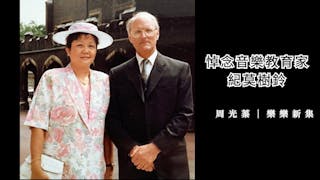

紀大衛教授與莫樹鈴於1975年共諧連理,當時紀教授在中大、紀太在栢立基教育學院負責訓練音樂教師課程。80年代兩人亦獲邀前往澳門,擔任類似校際比賽的青年音樂節評判達9年。

最為意外的,是樂團多位首席的缺席,五個弦樂聲部只有第二小提琴、低音大提琴首席出席。管樂聲部方面,上半場序曲和合唱曲更只有單簧管首席在場,其他全部缺席。這是一個什麼樣的團慶?

「複刻」二字加上引號,那是因為音樂會只演開場貝多芬《艾格蒙》序曲和下半場柴可夫斯基第五交響曲,中間《皇帝》鋼琴協奏曲則改為同樣是貝多芬的《合唱幻想曲》,音樂會也以該曲為主題,跟複刻完全拉不上關係。