餐廳是一時一地的產物,廚師更是生命有限的凡人,有想去的餐廳就要趁着當下,不要猶豫,世間諸般事,當時只道是尋常,回望卻已不可復得。

本書作者是學人,也是詩人,他在取材、組織、裁斷等方面,固然顯示了學人的本質,同時在評說詩作方面,也表現詩人才有的感覺和見地。

真正的種質資源交流與發展基於什麼樣的背景與動因?演進路線是什麼樣的?外來食物的傳入帶來了怎樣的影響?它們在技術、經濟、社會、文化等許多層面是如何與本土融合發展的?

為了擺脫華人陽剛焦慮與創傷,拒絕面對自身的局限,一生刻苦耐操,仰望成為荷里活巨星,贏得美國主流市場的垂青;李小龍奮不顧身、追求完美與目標的意志、無邊的渴望,成就了他的英雄傳奇。

每一筆交易都要分開看待。停損的唯一標準是:進場後發展不符合預期,即使出場後,股價又回到原先預想路線,也不必扼腕。

B型企業運動在剛起步的前10年,發展已經呈倍數成長,我相信B型企業及其相關理念將成為改革資本主義經濟的催化劑。要理解這種轉變,我們需要系統性理解這項運動的廣度和範圍,包括它的變革動力與歷史。

我很相信,研究學術,入手是很重要的。適當的入手,對將來的前進一定有大的幫助。學詞也不例外,學草窗可通往夢窗,再從夢窗便可通往我們學詞的終極目標清真了──「以還清真之渾化」!

我們可以說寫作以真實為信仰,如蘇珊.桑塔格(Susan Sontag)說的「真實是文學的責任」樣,在作家與寫作的信仰和責任中,真實是經驗的魂靈,而真實性則是真實之魂靈。

香港的景物變化很大,北角的春秧街、佐敦的柯士甸道,將來會如何變化,我們不知道,但至少,在文章中,可以窺見現在的面貌,為今日的香港留下清楚而寫實的文字記錄。這些呈現在我面前的文字畫面,富有真實感。

聖典深信每個人都有神聖潛能,在面對當前問題時,這種信念似乎尤其發人深省。有一件事或許值得一提:在史塔爾洞發現獅人像時,正值第二次世界大戰爆發前夕。戰爭帶來的教訓不在每個人都失去神聖感時,大禍就在眼前。

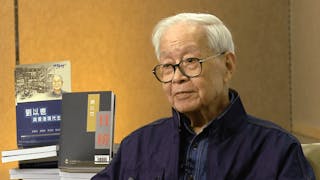

香港現代主義者劉以鬯和南洋時期的劉以鬯也並非截然不同的身份並列。恰恰相反,前者恰恰是立足於後者之上,既有繼承,又有突破和超越,雖然前者的創新性和實驗性遠遠比不上劉以鬯回到香港時的巔峰水平。

常人喜甜厭苦,好比好逸惡勞,誰都願意大睡懶覺而不肯在毒日下汗流浹背。「甜」味讓我們充滿愉悅,輕鬆而滿足,「苦」味則每每刺激思考、調整身體的缺欠,是以咖啡煙草皆苦,凡藥也苦。

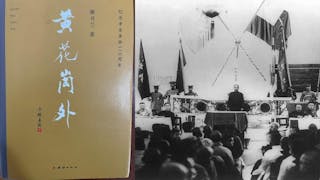

廖女士以《黃花崗外》為黃世仲、《黨人碑》及孫中山共和精神正名和傳揚,是一種歷史正義感和學術真精神的卓越體現,也為當代研究和闡釋中國革命史和民族精神史提供了一種獨特方法和學術樣本。

春寒料峭的2024年1月,我收閱管喬中,筆名彥山的《香港第三隻眼睛──20年評論集》,倍感親切溫暖。書名是有藝術構思的,有強烈的光影磁性力,有思想、有詩性、有情感、有哲理乃至有懸念。

煒舜老師的興趣廣泛,文學以外,音樂繪畫電影等藝術無一不熟悉並精通。看過《文學放得開》節目的觀眾,必定為煒舜老師博聞強記,盡覽中外古今知識的形象迷倒。

幾個世紀以來,哲學家都在討論一個觀念,那就是你的生活有無限的可能,而你只是剛好活在其中一個版本裏。你會覺得難以置信,而且勢必要發出疑問:在你所能想像得到的各個版本當中,有哪些共通的真理?

從倉央嘉措其人其詩,可以看到一個二十出頭的年輕人對愛情的熱切渴望和追求。儘管他身為達賴喇嘛,也像我們一樣,是個有喜怒哀樂的血肉之軀。

最近幾年我愈來愈覺得,兩岸衝突的可能性不斷升高,像火山即將爆發,於是經常提出警告,像烏鴉一般。叫聲或許不甚悅耳,卻是我做為一個政治(地震)觀察家的責任。

詩意生於文辭,文辭本乎格律。煒舜賢弟深於詩格律,以此論詩,乃能服人,是真學者所為者也。識詩而論詩,格調大不同矣。謹為此文以嘉其能。

經理人、父母、老師、情人,我們都是誘因賽局裏的棋子。理解賽局規則的人能占上風。本書的重要原理不只滲透你的工作,也進入你的個人生活。你或許還會找到激勵你自己的秘密,最後實現你長期懷抱的個人目標。

中國對二戰的看法,包括戰爭中的事件、戰爭的目的、戰爭的遺留影響等等,深深影響了她與其他國家交流的方式,而且與過去表現出來的形象差很多。

大多數人往往會將數學簡單理解為解謎或玩弄數字的遊戲,這是數學家兼喜劇演員帕克最擅長的伎倆。數學確實可以非常好玩,而數學遊戲也是吸引人們學習數學的絕佳方法。

它們本身並不特別值價。但它們是構築我們這個世界的基本組件。它們幫着帝國欣欣向榮,幫我們打造城市、拆毀城市。它們改變了氣候,或許有一天還能幫我們拯救氣候。這些原料是現代的無名英雄。

總有人告訴我們:當然,從不平等、污染到極端主義,世界上依舊存在各種問題,但這不過是為了迎接美好世界誕生前的陣痛期。科技發展的洪流是如此強大,就算想擋也擋不住,那又何必螳臂當車?

做為一個知道「無知哲學」的偉大價值、更知道這套哲學可帶來巨大進步的科學家,我覺得我肩負着一種責任。這些進步乃是思想自由的果實。我覺得我有責任大聲疾呼,宣揚這種自由,教導大家不要害怕疑惑,而是要歡迎它。

大多數的人在組成團隊或參加會議時,並不會特別想到多元化。我們傾向和類似的人在一起,這就是社會學家所謂的趨同性。這些精英不僅沒能從外面的眼光來看事情,也沒有勇氣提出異議。

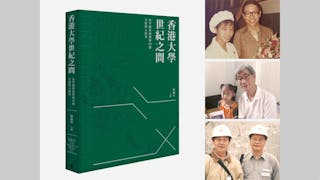

在那個百業待興的年代,香港大學建築學院以黎錦超教授為代表的先賢們架起了中外建築學術界的橋樑,增強了國際學者對內地建築學的認知。30多年前先輩撒下的種子,在今天結下了豐碩的果實,讓筆者這樣的年輕人受益。

真正理解他人的觀點,是要能站在對方的立場去思考,而非從自己的角度來理解對方,正因有這種立場上的差別,才會有觀點上的差異。

我們的心力應該奉獻給家庭、朋友,以及與所愛的人一起經營的豐富關係。這種對家庭永恆的愛和奉獻,在我的生命中永遠高居第一位,推動我繼續向前。

朱鶴亭先生的一生是充滿傳奇色彩的一生,也是充滿慈悲和大愛的一生,更是以身踐行、弘法布道、濟世救生的一生。他是東方文明史上一顆璀璨的明珠,他尊崇中華文化的「道統」思想理念,以武載道、以醫載道、以書載道。