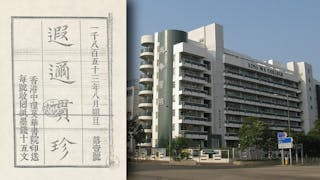

《遐邇貫珍》作為香港印行的報刊,除了上述的資訊外,有很大一部分的篇幅是報道香港的英國管治、香港的經濟和民生等方方面面,時距香港開埠才十數年,資料之珍貴,由此可知。

「多模型思維」方法,也就是結合數個模型來解釋複雜現象。多模型思維的核心思想為藉由結合不同的邏輯框架來產生智慧。不同模型強調不同的因果關係,而各個模型的蘊含和帶來的洞見,將會交織、重疊產生新的火花。

《文化新語》一書,就是一群文化幕後精英的訪談,從他們的訪談中,認識他們如何在兩岸四地的文化及藝術領域作出的不同貢獻。

成熟的社會必須有自我修正、進化的能力,公民教育是第一優先的教育核心,不單單是培養有思辨力的台灣的公民,更要培養出具有普世價值的世界公民。

各種生物的構造與功能之所以成為現今的樣貌,絕非偶然也非一蹴可幾,那些看似隨機的演化過程,卻足以構成生物體種種複雜巧妙的機制,盲眼鐘錶匠究竟需要多大的能耐,才能打造出各種精美的鐘錶?

困境的關鍵並非在於缺乏「解決問題」的能力,而是無法正確認識什麼才是「真正的問題」。想要解決真正的問題,需要「重組問題框架」(reframing)!

2020年是充斥着太多不安的一年,國與國、城與城、人與人之間,築起了一道道防護的牆。《該怎麼成就你的人生》既談個人如何翻轉大腦,也談整個社會應該具備的成長心態。

不工作的世界即將來臨,現在的職業技能全都可能被機器取代,未來的職場面貌會變得如何?人類沒有了工作,還剩下什麼?

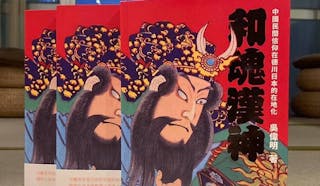

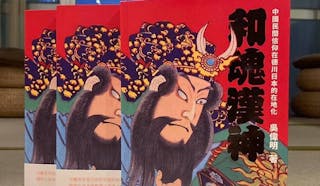

早於江戶時代,中國的神靈傳入日本,並逐漸被納入日本民俗及宗教系統中,更發展出了在中國沒有的習俗。中大學者吳偉明教授在其新作《和魂漢神:中國民間信仰在德川日本的在地化》正正是探討這個有趣的現象。

《百年中國學術與文化之變:探索中國的現代文明秩序》與《中國文明的現代轉型》可說是我的現代化論述的兄弟篇,二書同為我1966年出版的《從傳統到現代》的後續書寫。

由於漢學的發展一直跟現實世界息息相關,是以它的實用價值長期受到社會各階層的廣泛肯定。因此,2000多年來盡心經學者有若恆河沙數,而他們的行事、思想、著述等都一一成為「中國經學」不容忽視的內容。

文咸街與周邊社區,乃至於東西南北商業貿易活動,以及連結南洋、新舊金山,甚至全球的多方網絡始於何時?是怎樣逐步形成的?當中又有哪些鮮為人知、起落跌宕的傳奇故事?

喜馬拉雅資本管理公司創辦人及董事長、著名投資人李彔為大家剖析,為什麼我們不能成為像巴菲特那樣的價值投資者,那是每天的金融報道沒有告訴你的事。

矽谷知名創投安霍創投(Andreessen Horowitz)的共同創辦人霍羅維茲用了18年心力,用一本書總結了12條問題,幫助你探求企業文化,將企業帶向高鋒。

一年又快過去了,你想做的事情是否又做不成?想要改變自己,又無從入手?這本書,歷練30寒暑又再度出版,為你提供最新、最終極的答案,不可不看!

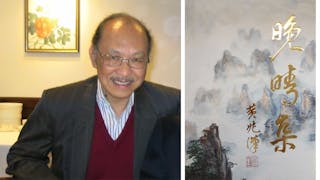

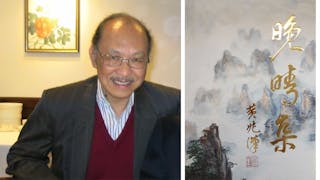

我寫了超過1400 首詩,現在出版的《晚晴集》是我的第四本詩集了,裏面收錄了約670首作品,都是過去四年的一點成績。它們的內容包括記事、懷人、寫景、抒情、詠物和題畫等等。

近年來,許多港人對粵語的前景感到憂心忡忡,《兩文三語—香港語文教育政策研究》的作者梁慧敏和李楚成從語言學家的專業角度出發,肯定了粵語這個極具生命力和包容性的地方語種。

李春陽《白話文運動的危機》一書,可以視為半部當代中國文學史、半部中國漢語史。

有人說國家同政府唔同。是的,你可以唔贊同某個政團在某個時間所實行的某個政策或主義,但你不應離棄國家,將自己國家視為外國。

就我而言,可以說父親對我的教育確實十分開明,賦予我極大的自由,可以開心上學,讀想讀的東西。這點常引起母親擔憂,母親覺得我的生活需要多點規矩,但父親極力避免讓我接受他自己不得不經歷的那種傳統教育。

在我心中,中國的不平衡讓人不可思議。母親眼中的中國,是她害怕會消失的傳統中國,她希望自己的獨生子對此能多少有所了解。母親將之視為職責,要讓我盡可能多認識中國,因為我是生長於異鄉的孩子。

語言上溝通的便利,是全球華人的財富。利用這個語言的財富,對自己是有無限好處的。

《重裝突圍》真實記述了國機二重聯合重組的創新實踐,深入透析,剝繭整合,以事顯人,人在事先,起伏跌宕,玄機重重,九曲不回,大河奔流,給人的啟示是多方面的。

數位革命帶來巨大的機會誘惑,廠商必須調整焦點,瞄向正確方向,亦即瞄向顧客,並運用科技及商業洞察來幫助它們堅持到底。

為什麼加分、雞排、飲料、獎勵等增強機制,到後來效果會變差呢?

對稱性是近代物理的核心概念,而楊振寧1954年提出的規範性理論架構,使他成為一代大師。1956年,楊振寧與李政道提出宇稱不守恆理論,獲頒諾貝爾物理學獎。

美林顧問對於我們的軟件小毛病有很多意見,他們認為我們應該能修正這些問題。但是,對於能從根本轉變他們工作方式的整體重大改良,他們卻隻字未提,這是因為他們沒有體認到我們可能蘊藏着解決那些工作的力量。

大家覺得數學是個抽象、單純、空靈的學科,想不透要怎樣才會和他們覺得實際、複雜、務實的生物學扯上關係。

我們最常聽到關於回饋的抱怨,竟然是「我沒有得到足夠的回饋」。這告訴我們,即使回饋的形象這麼差,大部分的人仍然渴望得到回饋,而且直覺知道(如果執行得當)它是件好事。

一個普通的中產階級,如何合理規劃支出和消費、如何進行有效的財務管理,如何透過投資實現財富成長。