傳統知識分子的畢生使命是「學而優則仕」,議論時政,輔佐人君興利除弊,化除管治危機是其天職,蘇洵的《六國論》可說是其中表表者。

現代編程學習強調基於生活感受,應用圖像、代碼,以一種運算/換算思維,讓計算機去驅動周邊配件或遙控應用。這種編程學習的本質和表現形式,轉移到現代美術教育的課程和教學創新,可以有很多應用範疇和教材設計。

大中小企業加入編程市場混戰,少不免會因為惡性競爭而出現教育偏差和異化。特別是眾多培訓機構習慣對家長應用「憂慮營銷」、「危機營銷」,普遍誇大編程教育的效用和課程對升學的重要性。

記得小時候,也會喜歡拿着冰塊,放進口裏,感受那份冰涼的感受。小孩子愛玩冰,無論是學生或我家孩子,也是這樣的。但把冰一直放在手上,那麼認真去覺察那感受,還是第一次。

根據筆者的個人理解,「美能教育」和傳統教育的分別是:第一,較強調基於個人的熱誠出發,進而對別人關心,以同理心去解決其他人和社區/社會的問題;第二,較重視和其他人一起去解決上述的問題。

本文嚴肅地檢討抗爭運動的相關原則和策略,讓正義的行動得以問責規管,無愧初心,繼而珍惜民氣,沉澱民粹的躁動,迴避道德的黑點,保護踐行公義的種子隊。

關於編程學習,因為有一定技術含量和硬體操作,而成本門檻不算太高,在未出現STEM熱潮時,校內、校外教育機構都一直存在,不算熱門。但最近發展愈來愈火,一片藍海,大少企業都爭相入局。

把學生視為平等的個體,表示我願意聆聽的身體語言。放下自己的身份,用行動來表逹尊重,對不少師長來說,已是一項挑戰。

目前,這個世界急劇變化,充滿機會。如果不重新檢視目前的制度和課程,我們會窒礙學童的學習,減少他們的投入,讓他們毫無準備地面對將來。當一個極待解決的世界性事件出現時,學校可以怎樣回應呢?

世道艱難的告誡其實驚心動魄,可是總不能喚醒生活現場的當局者,至於身居廟堂的達官貴人,以及矛盾衝突的前沿戰士,就更不用說了。

只要多了解無人機科技的不同類型和發展,保持開放的想像,注意編程技術組合的可能性,以及利用一些現成或自創作配件、工具,現代美術創科教材——STEAM,不難設計。

因應機械人的形態、功能和科技應用的多元性,在藝術學習可以利用的空間非常大,單從機械人原形的藝術表現上已有很多現成例子。

點解要着鞋返學?點解要着校服返學?今年的自校畢業生之中,有這麼一位每事問的「問題少女」。那天派位,她和我的女兒到一所中學申請轉學,在等候面試時,她不停地問以上的問題。

我們一定要讓學童們知道,他們畢業時拿到的,不是一份只有等級的證書,而是一份對世界所作出貢獻的履歷表。

20多年來國民教育的發展一波三折,甚至胎死腹中。如今由虛到實,變成轉世靈童倉卒出台;再加上《港區國安法》的震懾效應,實在令人擔憂中、港教育將要無縫接軌,斷送我們學術和言論自由的優勢。

「發展才是硬道理」,機械與機械人在社會現代化進程,已是不可或缺的工具技術條件。在人類進入大數據和人工智能的高科技時代,對機械人的造型、技術設計和場景應用,更可以有無限想像。

其實學科背後,理應有一些實際應用,需要同學用心去思考,用來解決生活上實際的問題。

很多人批評我們的學校教育出產「高分低能」。Marc Prensky 提出改善辦法,主張學生在接受教育的過程中,便要對周遭環境和世界作出貢獻,這和我們以前《大學》「齊家、治國、平天下」的教育目的相似。

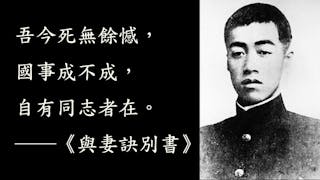

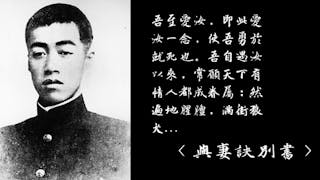

本篇將以逆向思維,將觀察點轉移到林覺民的妻子陳意映身上,透過〈訣別書〉及相關的資料,推想她的處境和感受,照應林覺民的故事,開拓歷史的想像空間。

VR是一種新的資訊傳遞方式的變革,人們從「置身事外」欣賞一個藝術,到「身臨其境」參與一個藝術展現,這與傳統美術的區別是在沉浸感上有了顛覆性的改變。

老師表示信任同學說來容易,真要做到,是不容易的事,心裏總是對人有懷疑。

教師不應該再是傳遞各科知識內容的工具,這些工作應該由教育科技去擔當;不過,教育科技不能夠,亦不應該完成教育所有的工作。

林覺民將情侶之間的恩愛放在普天之下的論述框架裡是非常態的,前提是天下淪亡待救,唯有犧牲妻兒「小我」,成全天下人的「大我」。這種人生抉擇,與儒家學說並不完全對應,反而接近墨家的「兼愛」思想。

3D-Printing即三維立體打印。核心技術是利用特殊物料,由平面的二維圖像概念去建立,通加厚、加固方法,利用特定機器打印成三維立體物像。這種維度的認知和轉移,都是美術教育的基本學習內容和創作表

當老師能接納自己,自然便能以平等心看待學生。和過去的學習有不一樣的地方,內觀是真正往內探索的過程,是一次體驗,當自己能接納負面感受時,人自然便得快樂。

在線上教學的過程中,如果善用遊戲化手段開展教學,可以增加學習者的學習動機,促進學習者的參與感,幫助學習者全身心投入學習。

線上教育嘗試處理在課室/學校層面乃至教育制度層面上,不同組群學生的「公平」問題,是一個非常重要的教育課題。

禮讓不爭被視為達致社會和諧的重要修養或韜略。這亦是虛擬的「孔融讓梨」寫入〈三字經〉作為童蒙訓勉的原因之一。

「美術教育科技化」必須基於「發展共識」,確立為「校本發展政策」才能有足夠認受性和延續性去發展,這對長期處於「邊緣化學科」地位的學校美術教育尤其重要。

Living Wisdom School的學生不會花太多時間追逐成績,但在不少公開的考試,卻有優良的表現。校長相信,身心平衡的人,都能有良好的學術表現。