不要再拿「像不像」、合不合乎現實和邏輯為衡量孩子作品的標準,因為隨着年齡增長,孩子的認知水準會不斷提高,到了某一階段,把一個東西畫得像,便是自然而然的事。

無論政治、文化或者經濟民生,每一次風波都是促使我們邁步向前的成長功課。執一廢百、墨守繩規,正是殭屍賴以煉成的詛咒。

過去數十年,在世界大學排名中一直名列前茅的,一直是耳熟能詳的數十間。為什麼在2023年泰晤士高等教育影響力排名中,全球排名最高的大學是澳洲的西悉尼大學?

我們要尋求學習的真義,就該向嬰孩學習。既然每個孩子都那麼獨特,教學的本質就是識賞璞玉,順其紋理,輕雕淺鑿,成其大器。

孩子學習畫畫首先應該注意提高觀察能力,培養孩子學會「看」,就有機會向房間不斷地裝東西。

書展與動漫電玩節接踵而來,若按表面觀感,無論作者、內涵和受眾都是兩個截然不同的文化樣本,甚至是兩代之間的鴻溝。不過宏觀地看,兩者接力其實正好體現社會兩翼發展的微妙關係。

Arkki兒童和青年建築學院於1993年在芬蘭成立。Arkki計劃代表了芬蘭的核心價值觀:教育、平等、參與、創造力和創新。

隨着教育普及化向上發展,同一年級學生的能力差異恐怕較以往更大,但學校有沒有更大空間予以照顧?當下篩選功能不斷減弱,學校是否更能夠放下表面上的「公平」,提供更合適的課程及更具回饋功能的考核予墮後的學生?

適切運動與身心健康之間的正向關聯毋庸置疑,「學童身心靈健康評估計劃」但問及參加者參與「體能活動」及「劇烈運動」的情況,得出的結果令人省思。

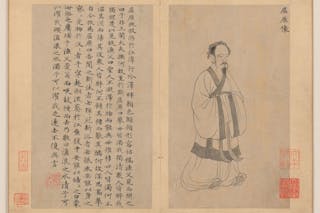

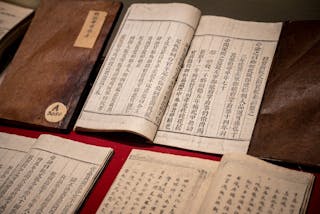

最近香港故宮文化博物館一個展覽讓觀眾在地上躺着欣賞詩歌。現場的設計效果當然有新意,至於感受如何則見仁見智。不過就乾隆夢見孝賢的情詩而言,只要讀懂詞句,再探究其典故,總有尷尬的感覺。

如果我們再埋怨沒有空間,故難以創建課程,倒不如說我們所有教育持份者,都未能盡責好好全面把握「空間」的意義。學與教都如是,我們敢於創造,才會有空間。

經常有朋友問:「有繪畫天份的兒童應該在甚麼年紀跟老師學畫畫?」個人的回應是:「其實幼兒毋須跟固定的老師學習,讓他們自己發揮可能更好。

2022年中央政府頒布《義務教育課程方案》,當中筆者對修訂原則、培養目標、基本原則、課程實施等仍有不少問題,有待解答。

最近維多利亞港兩隻黃色的小鴨剛退場,接踵而來是龍舟競渡,促進消費的鼓聲。這個悼念屈原的方式還算有點正面,可是愛國悲情的渲染,面對當前的社會狀態,還須有所節制。

學校美育和家庭美育,可以應用的引導形式和策略非常多,也很簡單、很基本,不用擔心條件問題、資源問題;也不用過度發掘所謂最新的材料和技法,只需要「用心」和「經營」。

一個國際大都會,衣食住行不必外遊,模擬的異國風情都擺設在眼前,甚至連大眾儀容裝扮的風格也亦步亦趨了。可是與族群相關的土產卻可令人產生豐富的倫理和審美想像。

中國在2022年頒布了《義務教育課程方案》,期望義務教育課程能夠與時俱進。這一次的改革有什麼主要的變化呢?教育方案有什麼重點?

幼兒早期繪畫非常有利培養幼兒的創造力,活躍幼兒的創造性思維,發展幼兒的智力。但是幼兒對繪畫興趣並非生來就有,家長可透過策略加以引導。

鑑古知今,香港面對當前的考驗必須審時度勢,及早放下鬥爭意識,化解人民內部的矛盾。以法令的震懾收拾殘局或有一時之效,但長治久安必須從理順民心着手,秦朝衝鋒陷陣的前車之鑑,實在不容忽視。

隨着人工智能崛起,不少人正使用人工智能應用程式繪畫。這種預見逐漸常態化的藝術創意活動,除了語文、邏輯能力外,個人藝術修養和審美判斷更形重要。

2022年公布的泰晤士高等教育《世界大學影響力排名》中,香港中文大學整體評分全港最高,並於多個可持續發展目標中表現出眾。

「大同與小康」、「近者說(悅),遠者來」似乎愈來愈虛無縹緲。我們的明天,會「進化」成為長生不老、不必傳宗接代的AI嗎?

任何學習階段的藝術教育,技巧與情感表現都要兼顧。能提供「多元性模仿」也算有利創造力的發展,關鍵在於要配合年齡發展需要進行「輕」與「重」的合適安排。

那些年的信仰,曾經救贖蒼生;到如今,我們能夠贖回日月星辰背後的信仰嗎?

在人工智能系統面世後,培養孩子的共通能力,尤其是藝術能力變得比以前更為重要。孩子作品愈積愈多,到底哪些該留,哪些該扔?幼兒的不同發展階段特徵或者可以有助家長決定。

高等教育機構在實現可持續發展目標方面發揮着非常重要的作用,它們如何實踐自己的社會責任?大學生又對可持續發展目標有多少了解?

道謝是一種基於感悟的情意表達,對兒童來說,不是有討論空間的議題,不須以是非黑白的邏輯推理予以折服,或者以獎賞激勵他們實踐理性演繹出來的「真理」。

教兒童畫畫是非常難的。難點在於不能教兒童過多的技巧,只能啟發、引導。有些家長會把自己孩子畫不好歸咎於教師,認為「手把手」地教才是負責的好老師,這有欠公平。

儘管捱過內外戰爭之苦,卻在文字世界裏泛濫着戰爭的比喻。以修辭角度而言,當然是靈活的套用,有一定的勵志作用。不過一旦漫無止境,可能會淡化戰爭的邪惡本質,激化人際關係的矛盾,釀成文明的風土病。

兩位學者Vladimirova和Sustain基於對37份聯合國發表的全球報告的內容作出詳盡分析,研究了教育與其他可持續發展目標(SDGs)之間不同程度的聯繫。