開放空間的設立,最重要的,是參與感到會議不是只有沉悶及單向的講座,不用只是吸收大量資訊,還有文化交流,分享心得,加強互動,增加年輕人的投入感。

比較四地「創意教育」策略,發現於架構上以台灣做得較好。因為台灣把「創意教育」獨立成一個政策,在各縣市、社區推動,覆蓋面廣泛。

整體而言,在衡量一個國家或地區的發展時,不單考慮國內生產總值,還需納入經濟以外的因素,這是現今國際的大趨勢。很多國家(特別是富裕國家)愈發意識到,迅速的經濟增長並不能保證人民的福祉得以提升。

由小學至初中階段的香港青少年,他們是否幸福呢?有什麼因素有助提升他們的幸福感呢?

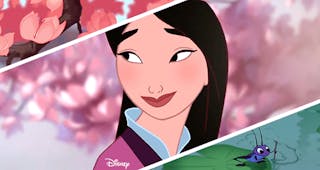

就應對時局而言,岳飛這位古代名將的成長經歷,亦有助於我們「生於亂世,有種責任」的一代人好好思量,引為參考。施教者若能因勢利導,以機靈善巧的方式讓學生領略它的豐富內涵,實在比照本宣科有意義得多。

2011年,美國佛吉尼理工學院暨州立大學學者Georgette Yakman提出加入文化、藝術元素A,以回應千禧年代強調創意教育和文化學習的課改主調,所以STEAM成為課程設計的變奏。

聆聽不容易,特別是對握有權力者如老師、家長,以至官員特首等,要能聆聽孩子的心聲,總是碰到困難。

一個完整的STEM+課程框架,可以由「硬件和技術(H2)學習」開始,再加上所選定學科相關課題和階段性目標的學習延伸。

90年代筆者在進修管理學,當時流行一種理論,倡導企業改善職員工作場所的環境設計,包括利用色彩配襯、溫度調節、空間設置、家具改變,以致增添優閒設備等手段,以期提升工作效率、促進創意表現、提高生產力等。

由於在數學課裏,要學生「畫出想法來」是一個新嘗試,事前大家多少有點擔心,不知道學生會畫出什麼來,甚至可能什麼也不畫。

筆者努力嘗試設計不同的評估方式,讓中學生、大學生和研究生把評估視為學習的一個過程,為未來人生可能面對不同的考驗作準備。

筆者在思考這類STEM活動的課程拓展時,想及有兩個發展方向,都是從其「硬件屬性」出發。其一主要是如何從玩具角度,加入專屬知識和技能,轉化為一種能力比試評估的工具。

《木蘭辭》作為常用教材,多以「盡孝」概括木蘭代父從軍之原因,但當中有不少倫常問題仍待處理。

從家長參加家長大學活動後填寫問卷和接受訪談得知,「式宏家」的感恩文化已植入家長的心田,很多家長表示對本校舉辦多元化的親職教育懷抱着感恩心,並支持學校推動生命教育和「心之校園」。

啟夢者計劃(DreamStarter)是一個全新的社會創新教育,透過一個體驗式的尋夢之旅,學校希望從小培養學生運用創新思維為社區帶來改變,從中學習企業家精神,凡事懷着信心解決問題,迎接未來的挑戰。

觀課時和課後看學生的作品,每一位的內容都很豐富,填滿一張A4紙。他們畫出來的分餅方法各適其適,配合圖畫而寫出來的答案也各有不同,不像平日上數學課時,常常因為怕出錯而什麼也不寫。

筆者配合近年全球關注科藝創新發展,思考傳統學習空間創新改造的潮流,重新審視「區域資源共享中心」建構模式。

香海正覺蓮社佛教陳式宏學校持續推動「心之校園」生命教育課程,讓小學生在六年的學習生涯中,螺旋式地的心靈養分,進而擁抱「我能行」的信念,成為一個存好心、說好話、做好事的「三好」孩子。

大學的學校發展主任帶領學校同工攜手推展以校為本的學校改進工程。任何形式的夥伴協作計劃在學校的推行都要透過發展主任與學校校長、教師之間的互動才能真正付諸於實施。

看看對岸的《中華民國國歌》,兩相對照,《義勇軍進行曲》馬上相形見絀。這就是要檢討它欠缺正面意識、有負建政使命的重要理由,也是要反思是否要立法保護這首暫定國歌的內涵理據。

小組的年青團隊非常開放、好學,交流後十分認同「低成本、低技術配置、普及推動」STEM教育的理念。

作為數學老師,當然希望學生可以跟數學做個好朋友,所以會找尋多元化的教學策略,嘗試把數學各種的好,展現出來。

因為師資和教材缺乏,中小學在「中國元素」的學習和表現並不理想,特別是視覺藝術科的中國書畫學習,和地方文化特色的延伸學習都比較弱。

學校改進的真正目的並不只是讓學校看到自身的不足,而是幫助學校揚長避短、提升學校教師團隊的整體專業能量,從而在校內建立一套自我完善的機制。

畢業專題是自然學校最具特色、又最自主的課程,多年來有很多有趣有難忘的題目,學生的分享內容,往往成為每年開放日的分享題目,向公眾朋友,再一次到台上分享,讓大家感受孩子的熱情。

要發展STEM+ 教育,還須要有「政策」支持,校本層面就必須校本課程發展(School-based Curriculum Development)政策配合。

一般人談起幼教,直覺便是指幼稚園教育,甚至政府也只有免費幼稚園教育措施,而沒有免費幼教措施。原來本港幼教有兩兄弟,一如粵語長片劇情,乃同父異母所生,際遇差天共地。

「社區暴走冒險家」的單元以循序漸進的原則去設計,由整體的社區探索為首,然後逐漸縮窄學習範圍至社區內的不同設施及為我們服務的人;目的是讓學生首先建立整全的社區概念,再縮窄範圍進行較深入的認識。

現今中國的教育及學校制度,以考試為主的教育觀點,自主學習是難以做到的。於是在兩年前創辦了悅谷,一切由零開始,實驗自主學習的可能性。

今天中國很多所謂的「STEAM教育」,事實上只是勞技學科或者小發明小創造的翻版而已,不過是迎合當今的熱點,包裝而來的。