美國旨在吃掉或控制TikTok,在「國家安全」的大帽子下,使出強硬手法,TikTok不能不退避三舍,尋求機會盡量減少傷害。

國家不夠錢,就會想到民間的錢,中外一樣,古今如是。所以,文件要求商界做政治上的「明白人」,聽黨的話,下一步甚有可能出現的是:在黨需要錢的時候,你就要乖乖奉獻。

假如普及社區檢測計劃屬於失敗的話,而港府和建制派的其中一種說法是──「有人挑撥離間,唱衰這個計劃;甚至有人散播謠言,採集的樣本將被送到內地去,引起市民的無謂擔心。」到底這個原因能否成立呢?

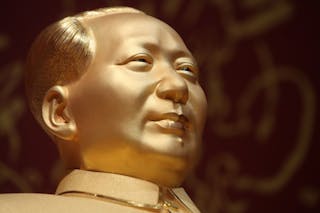

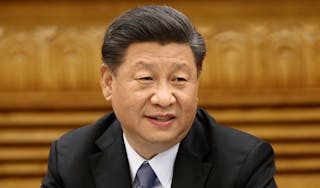

官方當然把毛澤東置於至高無尚的地位,因為他是開國之君,對今天中共政權的合法性和延續性有重要作用,所以必須保護。

如果沒有自身的失德和施政失效,外來力量能有那麼大的「煽動效果」嗎?如果只懂打壓,那就是強權自侮而已。

港府引發有沒有「三權分立」的爭論,試圖一錘定音:「沒有!」跟着,官員和建制派紛紛拿出理據,合力炮製一宗「三權分立謀殺案」。

官方稱,十多名香港人在逃往台灣的海路上被大陸官員截獲。如按現時機制行事,港方須增加透明度,並從速跟進,不能像銅鑼灣書店「李波事件」那樣,跟進多時而無下文。

作為下級多數要按上級指示辦事,但我經常跟體制內的朋友說:不要跟車太貼,否則可能自己撞到車毀人亡!

首先如何判斷外國的行動是「干擾」還是「干預」?其次是能不能拿出比對手高明的方法?更重要的是,對自己有沒有信心?

中共歷來都打壓「不聽話」的知識分子,尤其是出現政治危機的時候。

中共歷來擔心,民營企業主賺了錢,就會財大氣粗,甚至富可敵國。所以,到了某個時候,中共就要把他們收編,要求他們入黨才安心。

聰明的政治家面對政治鬥爭時,都會考慮怎樣傷人而不傷己,或把自己的傷害減至最低。可惜,中國政治卻着重考慮「虛」的一面,而把「實」的一面棄如敝屣。

自從港版《國安法》生效後,政圈裏出現一個新名詞:「五腩肉」。何解?

假設時光倒流,如果北京懂得技巧地順應香港的主流民意,摒棄「攘外必先安內」的舊思維,不再讓「擴大化」和「窩裏鬥」的頑疾發作,那麼效果肯定不同。

警方通緝六名身在海外的港人,指他們違反《國安法》。也有不少人感到,未知道他們日後會不會變成汪精衛,但也有機會成為孫中山。

林鄭月娥的倒行逆施,不單表現在政治問題上,如今連民生問題也弄得天怒人怨,完全體現了她的離地施政。事到如今,我不能不對習近平作一個非常有利的建議──當機立斷,讓林鄭盡快下台。

大規模DQ的可能性不低,因為官方不僅不希望出現「泛民35+」的過半議席,也不希望泛民繼續擁有超過三分之一議席的關鍵否決權。

近年,美國不再視中國為假想敵,而是真正的敵人,所以遏制的行動有增無減,中美角力升級也是未來大勢。

按事物發展的一般規律,就像溫家寶所說,深層次矛盾得不到根本解決。跟着,各種聯想自然不斷擴大。

泛民初選前,校方安排了一次辯論比賽,題目是「反對派立法會選舉初選違法!」政治非常正確,並由校長擔任評判。比賽進行前,剛好有視學官到校。

61萬人出來投票,香港人再次創造奇蹟──這次,是把物理規律應用到社會科學上的奇蹟。

「驚!如果話唔驚,豈不是不能配合官威?做官的就是想大家驚!」這個話題已是街談巷語,我聽了不少市民的心聲,得到一個結論,變成一個故事。

香港將在不久的將來出現當代《紅樓夢》之類的劃時代作品。為什麼這樣說?皆因偉大的作品多是在時代變異和困頓之下面世和百煉成金的。

我寫完這篇稿件之後,就會如常地跑步十公里。一個66歲的人還能跑十公里,還可以吧!為的是,一面跑,一面思考,思考的就是要活出一種精神。

由1954年第一屆到現在第13屆全國人大,申紀蘭都是代表,歷時66年;她從來只會投贊成票,不投反對票,據說連棄權票也沒有投過。

北京認為在政治方面收緊,不會影響經濟和金融發展,所以推動《國安法》的決心愈來愈堅定。外資不關心香港的民主發展,但卻關心中國制度的穩定性和合理性;在他們眼中,中國的堅定決心不是高瞻遠矚,而是一種蠻勁。

今天中共就要快、狠、準。不過,欺善怕惡不是謀略,只懂惡更不是良策。長此下去,只會出現大家都不想看見的結果。

我完全相信,因為在現時的氣氛、國際環境和力量對比之下,中美創造「有建設性」的對話,合乎策略。不過,在「有建設性」的背後,卻再次隱現「割肉養敵」和「關門打孩子」的憂慮。

中國官方公布,北京肺炎疫情出現反彈,在前日的31小時裏,先後發現44宗新增確診病例。人們總是擔心,官方的數字準確嗎?北京會否爆發第二波疫情?

在中國的政治文化裏,有四種「用」──重用、任用、使用、利用。到底是哪一種?因人而異,因事而異,也因時而異;因為這就是政治,中外古今,沒有差異。這個問題倒是值得今天的政界人士深思了。