我忽然傻起來,把利君雅的名字拆散,再嵌成八個字送給她:「利慾皆忘,君子雅懷!」把朋友的名字拆開成句,或成為對聯,是我的壞習慣。

拜登宣誓就職。北京為了反擊美國的氣燄,宣布制裁前國務卿蓬佩奧等美國官員。不過,這些也是空對空飛彈而已,沒有什麼實質作用可言。

我過去對國家事務、香港事務,最為上心,朋友笑我「已到了一個恨愛不分的地步」。於是,盲目的愛、溺寵的愛、有錯而不責善的愛,排山倒海地湧出來,像山泉,像瀑布。今天,我仍不否定愛,但關鍵是怎樣愛?

陳寶珠是1960至1970年代紅極一時的演員,在「七公主」中排第三,聲名最響。如果我不說,也許大家不會知道,我以前也是「珠迷」。

2015年在大陸發生的「7.09」維權律師大抓捕,如今發生「1.06」香港版。被捕人士的身份不同,性質卻是一樣──打壓異類聲音。

這種盲目成疾、單戀成狂的婚前情,令我把「斷六親」視為火紅年代的洪流,如今終成人生的一大諷刺!

對我這樣的書獃子來說,2020年更是一個極大的諷刺。它用最無情的歲月塵拂,狠狠地鞭撻着我,把我打得遍體鱗傷。

大家感到聖誕不快樂,因為這個聖誕太冷了,冷得令人感到這不是香港的聖誕,而是北極的聖誕。

政圈已出現一種現象:批評林鄭就是取得市民好感的最大公約數。無論是哪一方,只要批評林鄭,都可以得到市民的掌聲;愈是批評到位,就愈多掌聲。這種情況跟2003年各界批評董建華一樣,所以建制派也樂此不疲。

在中國的政治文化裏,完成上級交付的任務,是下官的首要工作。不管上級的指示是否合理,也要赴湯蹈火,萬死不辭。原因很簡單,因為完成不了任務,馬上受罪的是自己。

面對壓迫時,人們應當振作起來,接受磨練、厚積薄發。社會的氣候愈來愈差,也許你曾經堅持不「咳」,但現在該是「咳」的時候了。

港府不斷加強部署的內地交流活動,不單要更多學生去,老師也要去。我忽然想起一句唐詩:「古來征戰幾人回?」今天且看:洗腦幾人奏效回?

《施政報告》迴避了深層次矛盾的核心問題,以為着重經濟、民生就可以用時間換空間,把一大堆根本性問題掃入地氈底。

我總覺得,這種一廂情願的姿態無非出於兩個原因,一是過分投入而不理事實,二是有利益在身而希望改變事實。

外交界人士說,外國加快政治、經濟、外交、軍事合作,原因就是看見北京對香港的政策愈來愈左。表面上這是中國內政,但香港的民主、自由、人權、法治卻涉及全人類的利益。北京想抽空處理,無非是為了政權穩定。

中國等15個國家前日簽署《區域全面經濟伙伴關係協定(RCEP)》,成為全球涉及人口、經濟總量和貿易額最多的自由貿易區。對於這類國際的合縱連橫,有四個角度必須注意。

人們不斷觀察香港近年的變化,都問同一個問題:「如果這隻生金蛋的鵝死了,那麼,兇手是誰呢?」

中美關係能否修復?除了看拜登的對華政策外,還要看中國對外的「進取」政策會否調整?

這次「螞蟻」緊急煞車,又給外國一個批評的理據了。不過,從中國官方的角度看,也有他們擔心的理由。

當年軍閥和國民黨在大陸執政時,用盡各種方法控制議會。共產黨執政後,同樣控制議會。今天的港府也是一樣,使出各種「合法」手段,有時則用旁門左道,方法比前人「進步」了一些,但同樣掩蓋不了政治意圖。

中共十九屆五中全會閉幕。從而觀察:「習家軍」已經鞏固,當中哪些人可能是習近平的接班人?

中國為免美國破壞,提出「雙循環」的對策,即在國內經濟循環,並努力維持國內外經濟運轉。前者不難,這也是中國經濟最容易奏效的自救方法;但後者卻困難重重,因為西方世界已把中國崛起視為「必須遏制的趨勢」。

國泰港龍停止業務,大幅裁員,成為疫情以來影響最大的裁員行動。為了挽救以至復甦香港經濟,港府與內地大力推動粵港澳大灣區。

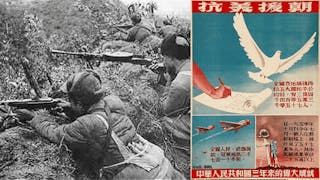

今年是韓戰70周年,內地近期大力宣傳當年中國抗美援朝的偉大,還製作紀錄片和電影。很明顯,今天的宣傳跟近年中美關係惡化有直接關係,甚至有極大關係。

愈大的強制性向心力,只會變成幾何級數的離心力;官方不能凝聚向心力,反而在提煉離心力。

當年深圳的某些改革,我也有某程度的參與。我從看着嬰兒嗷嗷待哺的心情,到了後來的傷心淚向人前灑,可謂百感交集。

教育局本想採取內弛外張、內緊外鬆的方法,因為心知一定會引起高度反彈,但林鄭月娥卻要求高調處理,要公開宣示老師的「罪狀」。為什麼?

一些大陸「小粉紅」和官員「恭喜」特朗普「病得好,可以休息」,還說這是他「祝賀中國國慶的禮物」。這些表現除了顯示幼稚之外,我真不知道還能顯示什麼?

聽不到外界的聲音,就不知外面發生什麼事?外面的人在想什麼?這種情況對執政者是最危險的。

港府官員碰着政治問題就誠惶誠恐。他們以為只要政治正確就行,但什麼才是「政治正確」?卻一頭霧水,以為事到如今,什麼都不幹就最好了,結果「完美地」演繹了始亂終棄。