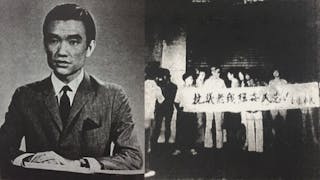

當年,劉家傑在TVB主播「毛澤東特輯」時,說了一句話引起軒然大波。這次事件對劉家傑打擊很大,其電視生涯結束與此有直接關係,但他一直沒作公開辯解,直至翌年6月才出書交代,書名就叫做《交代》。

今年是太古集團扎根香港的第151年,太古在香港地產、航空、貿易和飲品業佔重要地位人所共知,但英國施懷雅(Swire)家族何解要選用「太古」作為集團中文名稱?

龐富的錄音帶一吋也沒留下,原因是當年報道餸菜價格是直播節目,電台沒有把節目錄下留底。否則,今天便可把龐富的聲音片段放在中環街市內循環播放。

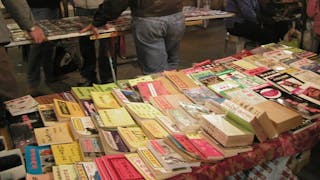

很多年之前,有人把一包包的東西拿到中環神州書店,拆開一看原來是全新的書仔,封面圖畫和書名以紅藍為主色,驟眼看與一般流行愛情小說無異,閱讀內文卻別有洞天……

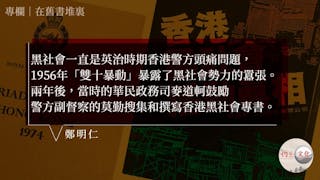

世界華人幫會研究學會會長林建強指出,很多人都把黑社會和洪門混為一談,他說兩者絕對不能等同,走上歪路作奸犯科的洪門才叫黑社會,而黑社會一直是英治時期香港警方頭痛問題。

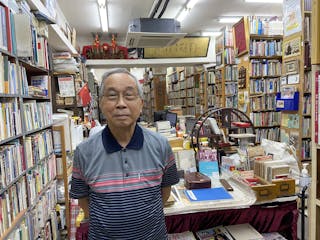

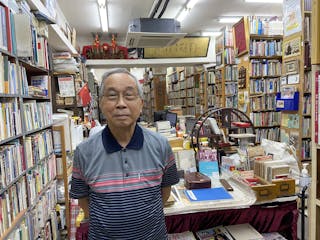

歐陽文利大半生閱書無數,好書一定不會逃過他的法眼;過眼書籍也牢記腦海裏,哪位顧客要哪類書,賣過什麼書給誰,他都一清二楚。早已可以退休頤養天年,但他每天仍然在柴灣工廈守着數以十萬計的舊書,無比快樂。

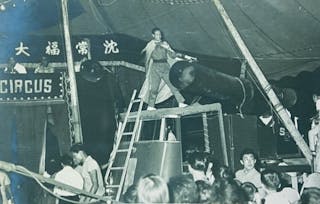

沈常福馬戲團50年代已享譽東南亞和台灣,60年代初在香港組班。現年76歲的周滿堂就是在那個時候作處女登台表演,他表演「炮彈飛人」,觀眾拍爛手掌。

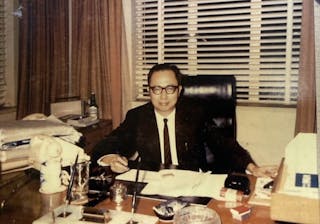

1968年,張國興應浸會學院傳理系主任余也魯邀請到浸會任教,筆者在三年級和四年級都上過「老爺」的課,深刻體會這位資深新聞工作者的厲害,他博學多才、人脈網絡廣闊,常邀得世外高人到校演講,學生受益不淺。

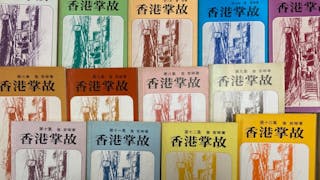

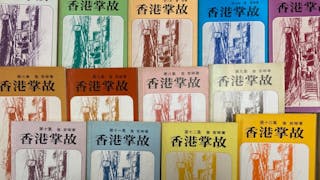

今天集中介紹香港掌故之王魯金。魯金原名梁濤,從事新聞工作50多年,曾在省、港、澳的報紙擔任編輯和撰述工作,抗戰勝利後來港定居,專注研究香港歷史,對於香港的民間風俗以及歷史掌故知之甚詳。

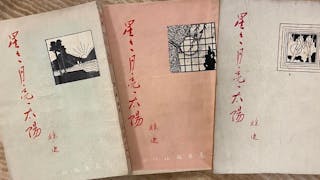

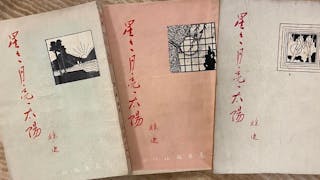

「朋友!你喜愛星星嗎?當你凝視夜空中幾點稀疏晶瑩的寒星時,你會感到一種孤獨淒清的氣氛吧。於是,你覺得月亮的柔和可親了。可是,在你寂寞的心靈中,你又會神往太陽光輝的照臨。」

昔日塘西風月紙醉金迷,同一時期太平戲院也在綻放影劇光輝,它位處石塘咀的宏偉華麗西式歌劇建築,見證名伶花旦的風華。

五十年代張國燾在香港組織了既反共又反蔣的「第三勢力」,後來各人因為金錢利益、政見等問題拆夥;而龔楚雖被標籤為「紅軍第一叛將」,但中共元老對他還保留一些情面,晚年他獲北京批准返回廣東韶關家鄉度過餘生。

新奇士金山甜橙世界馳名,其祖先據稱是來自中國湖南的辰溪縣?

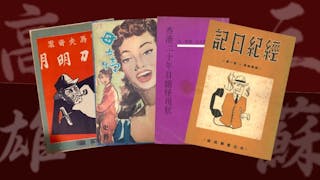

香港早年報紙的「三及第」書寫文體,混合了文言文、白話文及粵語,別具一格。50-60年代,作家三蘇把香港三及第文化發揮得淋漓盡致;他憑着生花妙筆馳騁於左、中、右派報章之間,左右逢源。

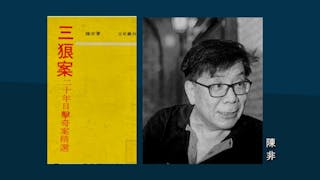

網上有很多有關「三狼案」的資料,但流傳下來的書刊非常少,名記者陳非撰述的《三狼案》,是其中少有的經典實錄小說。

香港資深行山領隊陳溢晃對筆者言,吳灞陵、黃佩佳的「庸社」可說是香港本地遊的鼻祖,後來者只是發揚光大而已。

仇章雖然被譽為華文世界間諜小說之王,但有關他的個人資料不多,現時流傳下來的仇章生平資料,只有香港報人湯仲光在報紙寫過的一、兩篇介紹文章。

陳子雋(萬人傑)、陳子多、陳子龍、陳子靜四兄弟,同是早年香港報壇響噹噹人物。1974年2月9日是萬人傑一生最大的打擊。那天,他的兒子陳孝昌在美國病逝,萬人傑錐心泣血。

趙滋蕃透過《半下流社會》寫出南來難民在香港社會的悲慘生活,他們散居各處山坡木屋、棲身調景嶺簡陋棚屋,除了要和大自然搏鬥之外,又要在政治權力、人性黑暗的漩渦掙扎求存。

唐、蔡明白書畫之於人,不過雲煙過眼而已,藏品不必私藏終身,最好能夠做到世傳有緒。本着獨樂樂不如眾樂樂,兩人以游藝堂名義多次與著名拍賣行合作,舉行書畫展覽公諸同好。

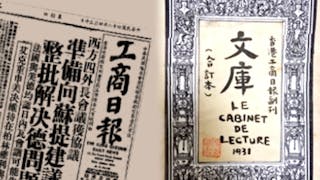

《文庫》是香港文壇真正有新文學的開端,它連續出版了近600期,在推動新文學發展上應該發揮了不少影響力,但幾十年來很少人提及《文庫》這個文學副刊,確實可惜!

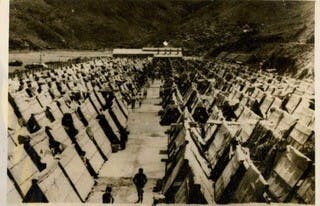

調景嶺有說不完的故事,有關調景嶺難民的專門研究,也為數不少。

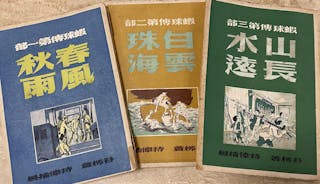

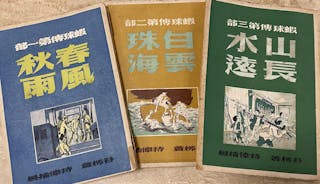

黃谷柳1947年11月開始,在香港報章《華商報》副刊連載《春風秋雨》,翌年繼續連載《白雲珠海》和《山長水遠》,這3個連載後來結集成為單行本,主角蝦球成為珠江三角洲家傳戶曉人物。

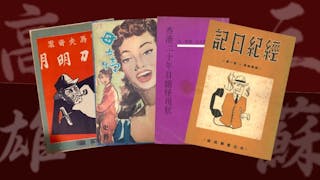

《春秋》生於憂患,誕生於數以萬計國民黨「孤臣孽子」滯留香港的年代,這批文人將士以至來自各省的平民百姓,需要一份可以慰藉心靈的刊物,《春秋》正好為他們提供適時的精神食糧。

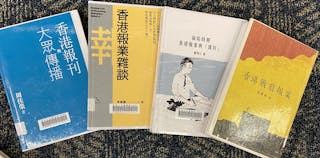

歷史文物不止珍貴的書籍,還有報紙。今天的報刊僅有數十,但回想香港當年,曾有過千份報紙在本地發行。不少報界翹楚紛紛寫下他們的見證。

香港的三毫子小說在羅斌銳意經營下迅速發展,名家輩出,三毫子小說得以在香港文學史上佔一席位,羅斌功不可沒。他原先何方?

素葉出版的雜誌和叢書近年很受年輕人歡迎,淮遠之外,西西、鍾玲玲、也斯、吳煦斌等人的舊作也被書迷搶個不亦樂乎,價錢愈來愈貴,而且有錢也未必買得到。到底這間出版社是什麼來頭?

幾個月前,程鼎一邀約沈西城和筆者在上海總會午飯敘舊,席間鼎一出示其父親的舊作《新文學家回想錄》,說這是孤本。一段文壇父子情逐漸浮露出來。

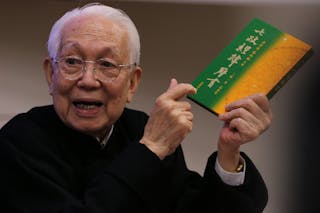

已故堪輿曆法大師蔡伯勵曾經對筆者說過,《通勝》裏面所載《地母經》的預言很值得參考。

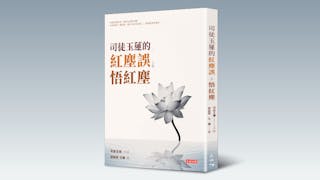

「大家姐」司徒玉蓮如何被紅塵所誤,如何開始去參悟紅塵,最後如何受洗皈依基督教,成立了基督教得力團契?