共建一帶一路倡議現時步入收成期。新的工作馬上要開始,讓專業服務支援各個共建項目,持續釋放區域發展潛力,而香港作為共建一帶一路功能平台的角色將更形重要。

年初以來,股市和樓市從高位回落,市民情緒受打擊,對前景也不樂觀。李家超此時提出恢復經濟發展的措施,能否達到振奮民心的目的?就要看市民是否認同《施政報告》的建議了。

我期望今屆政府,可以多為這些長者着想,讓他們可以在安老方面有更多的選擇,而不需要只是困在這個只有1000多平方公里的城市。

新形勢下,南下的旅客可能就只是過來買點東西、找個地方呆一下,即日來回;而北上的旅客也只會愈來愈平常,過夜還是不過夜,那看看各種服務的性價比、有無新意。

在我高中畢業的年代,如果希望成為數學家,幾乎別無選擇地需要到國外深造。時至今天,香港的數學研究已經達到國際水平,完全可以培養出具國際競爭力的數學研究人員,期望香港更多熱愛科學的年輕人勇於嘗試。

今年亞洲金融論壇聯同香港貿發局及羅兵咸永道(PwC)合作進行一項「企業向可持續未來轉型與融資」的調查, 調查發現大多數公司將ESG 視為長期競爭優勢和提高聲譽的推動者,而不僅僅是合規活動。

短期內應該首先活化廟街、女人街等夜市,因為這些地方本身已經有相當的知名度和完善的交通設施。然後才考慮在其他地方建立新的夜市,以擴大遊客的選擇。

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新坦言,現在市民感到最切身的問題,是通脹不斷削弱他們的購買力,而生活卻未見改善。他認為,新一份《施政報告》真的要想辦法紓緩市民因通脹而感受的壓力。

距離2050年,只餘下不足30年,30年後世界中能否住人,就要看看我們是否做到「扭轉習慣,一齊減碳」了。

香港教育大學客席研究講座教授呂大樂指出,今次事件令市民知道,並不是有大型郵輪泊港,便可以隨之解決所有問題。如何妥善經營一個大型場地,需要投入資源、心思,缺一不可!

我自己的看法是,政府的醫療公帑應該跟病人走。如港人已經定居內地,又沒有打算回港就醫,我認為政府可以對簽署了不回港到公立醫院就醫的人士提高他們的醫療券金額,以幫補他們在內地的醫療費用。

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新認為,香港要「復和」,必須修正一些觀念。「港人必須認識回歸的意義、自己中國人的身份、什麼是港人的核心價值,以及香港『一制』與內地『一制』的關係」。

把「預設醫療指示」的文件直接等同「尊重病人自主」的原則是危險的。然而我必須表明,指出預設醫療指示的局限絕對不是要否定它的價值。

香港教育大學客席研究講座教授呂大樂認為,政府應解釋怎樣看待和如何準備5年、8年之後的勞動力供應?也需要有一套想法或計劃,好讓年輕一代知道自己再走下去,朝哪個方面,能夠在事業發展上,找到可行的道路。

區議會改組,政府的口號是「完善地區治理,建設社區幫到你」。市民雖無法左右區議會的組成,唯盼區議會能夠做實事,改善居住環境,提升生活素質。

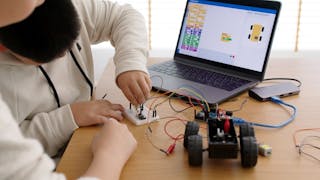

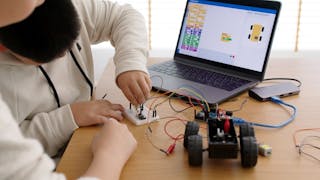

科技發展日新月異,我們的學習的要點,不是在於學習科技,也不在於學習知識,而是學習學習的方法。所以我也積極推動自主學習,課堂從教師主導轉移向以學生為本的學與教,給予他們更多機會和更大空間。

「蘭桂坊之父」盛智文博士在港大發表演講。他表示,傳授學生重要的知識、提供合適的教育固然重要。但我作為一個商人,我可以確切的告訴你們,不用擔心政治,只需擔心如何盈利就好。」

周永新無法斷言港人移民潮會否持續,但情况卻出現一些變化,包括價值觀念取向不再是主導移民的主要原因、為了子女移民的情况迅速減少、送子女到外國讀書並不等同安排他們移民、移民也不是一去不返了。

我們經歷了三年疫情,不過值得欣喜的是香港市民在03沙士及新冠疫情都有新的學習——當有疫症時,馬上配戴口罩;有呼吸道病徵時就使用快速抗原測試包測試流感及新冠。這些學習都將會成為我們未來抗疫的基石。

現在有一種普遍心態,海嘯過去了,我感染了也沒事,大家就不管了。這想法有其健康、正面的一面,可以去除恐懼和前段時間有意無意的妖魔化,這一點是正面的。

香港仍然未有照顧者為本政策,及沒有一個官方統一的照顧者定義,當照顧者有需要時要到不同部門或服務單位,經歷多次不同標準的評估及審查,這些繁複或不成功的經驗會阻礙有需要的護老者對外求助。

教育大學呂大樂教授在《明報》指出,一些勞動市場措施不能避免地會影響到年輕人選擇就業、規劃生涯、接受培訓的決定。如果入行的吸引力減少,則未來人手只會更為短缺,那就更需要其他措施來紓緩勞動市場的緊張狀態。

袁國勇教授讚揚港人抗疫打了漂亮的一仗,唯提醒必須對新發傳染病保持警惕,另一場疫症大流行肯定會重臨。

呂大樂教授呼籲政府,在部署整套勞動市場策略的時候,需要想得更廣,也要想得更深,而不是只求處理眼前的事情便算數。

我們為何要長生不老?意識到時間有限,才會令我們有無限動力,作出更合適的人生決定。

面對激烈的國際人才競爭,特區政府也開始實行一系列「搶人才」政策。然而,香港人才計劃的效果受到兩方面限制,一是競爭力不足,二是香港產業單一。大學擴招正是突破香港人才瓶頸的最有效辦法。

港大校長張翔教授與4位全球頂尖科學家在首屆香港大學校長論壇上,就科學在保障人類的未來,以及應對氣候變化、實現可持續增長發展和解決老齡化等全球問題上扮演的重要角色進行探討和交流。

香港教育大學香港研究講座教授呂大樂在《明報》撰文表示,作為一個全球城市,無可避免要攀上更高的世界地位,但只講求主流的創造財富手段,如創科創業,又有沒有考慮其他人的需要?

香港教育大學香港研究講座教授呂大樂日前在《明報》撰文表示,年輕人有各種夢想,不能生硬將他們套入某種單一的期望、夢想、將來。

鄭教授指出,仍然有不少公司認為推動ESG會遇到困難,尤其是唯利是圖的投資文化,成為了香港資產管理執行ESG的一個重大挑戰。 政府和監管機構須提供經濟誘因,推動企業將ESG納入長久的策略。