特朗普推出的「對等關稅」並不是懲罰工具,而是結構性博弈的籌碼,用以迫使長期佔美國便宜的貿易夥伴,重新考慮其對美出口與關稅制度的取態。

在中國歷史上,主和及主戰兩方爭持不下可謂屢見不鮮。唯當前中美關係,主和一方似乎已無太多理據,看來中國以強硬姿態應對當前中美貿易衝突已成主調。

美國「對等關稅」政策對香港打擊嚴重,好在香港於經濟轉型中有了起步,高科技含量在增加中,這樣令出口多元化,商品出口與服務出口結構也會產生影響。

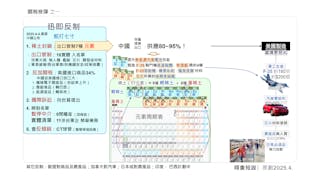

相信接下來,貿易夥伴們的一系列報復行動將接踵而至。當物價上漲、通貨膨脹、民怨沸騰,股市下跌、市場震盪、經濟衰退,美國又能承受多久及多大壓力?特朗普此舉毋疑如飲鴆止渴。

台灣地區領導人賴清德以「17條」掀兩岸認知戰,未來台海局勢會否升溫? 美國總統特朗普的關稅政策,能否促進中、日、韓貿易關係?一起聽聽政治學者盧兆興教授的分析。

我們不難從中理解特朗普強調製造業回歸美國本土的用心,也可看到特朗普政策背後的亞科卡影子。

歷史總是驚人相似。百年前,美國關稅政策讓自己陷入孤立;如今,又重蹈覆轍。

香港中華出入口商會會長貝鈞奇指出,本港直接對美國的貿易額佔總量和比率不算高,唯仍受美國大幅增加關稅影響。港商一直積極拓展多方貿易渠道,包括東盟國家和一帶一路沿線國家,許多廠商和貿易商在過去10年,已搬廠或轉移生產線到印尼、越南、泰國及非洲等地,特別是玩具和製衣業。因此,美國大增徵收關稅範圍延伸至百多個國家,也影響到港商。

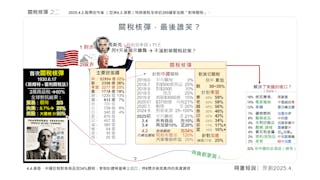

特朗普的對等關稅「解放日」,只是痴人說夢,不僅未能振興製造業,結果僅是一顆自制關稅核彈的「孤芳自享」。不從根本源頭提升美國製造業的弱項,受苦的是自己人民。

美國總統特朗普定義對等關稅,不是完全沒有邏輯。因為按這種計法,被徵稅的國家就會傾向減少對美國的出口,增加從美國的入口,以減少須交的稅率。

劉寧榮教授認為,特朗普是清楚向多國增加關稅的目標,就是兌現選舉時的承諾,這輪大增關稅打亂全世界未來發展,除了美國經濟受損和可能衰退,全球均要準備面對很大的不確定轉變和風險。

從國際政治的角度來看,特朗普政府的對等關稅或許標誌着全球化的終結,全球化現在被針鋒相對的討價還價政治所取代,從中國和加拿大對關稅政策的反擊顯而易見。